文=吉村栄一

撮影=佐藤早苗(藤倉大)寺司正彦(舞台)

オペラ『アルマゲドンの夢』は5人の主要な歌手と新国立劇場合唱団、ボーイソプラノの少年、シーンによっては演技のみの役者も加わる大規模なオペラだ。

舞台装置もすごい。奈落や回り舞台など、新国立劇場の舞台の使える機構をすべて使ったという印象で、そこに映像とライトが加わってスペクタクルな空間を創造している。

──その舞台を歌手や群衆が立体的に動き回り、歌を聴かせる。

「よく新国立劇場に出演しているという歌手が、あそこまで舞台の全部の機能を使ったオペラは観たことがないというほど。そしてあれだけいろいろなセットの動きやそれに伴う歌手や合唱団の移動や出入り、それらも厳しいコロナ下の新ルールに則ったものなんだそうです。

すごく大変だったと思うけど、いまの時代はそのルールに則らないとやってはいけないのは当たり前。コンサート形式だったらもっと楽に上演できただろうに、ここまで大掛かりなセットと演出を使ったオペラが、ソーシャル・ディスタンスを保った上で実現したのはすごいことだと思います」

──演出もコロナ下の状況を踏まえて歌手、演者の距離や位置関係、動きが徹底的に吟味されている。

「たとえば、とても動きの多い舞台なのに、歌いながら動くというのも禁じられている。きっとコロナ後のこれからはスタンダードになるだろう“誰もあまり動かないオペラ”じゃなく、みんな激しく移動するし歩きながら歌っているようにも見える。なんでだろうと目を凝らしてみると、曲の途中の歌が休符になっているときにだけ歩いたりしているんです。実はこれはモーツァルトなどの古典的なオペラでもていよく使われた手法だそうで、歌の合間に三拍の休符があるからそれに合わせて三歩歩くみたいな。今回出演している歌手は現代ものばかりじゃなくて、古典的なオペラもちゃんと学んできた人たち。だから今回の歌の合間に動くという演出にもちゃんと対応できたそうです。リディアもたぶん、今後コロナが治まったとしても、今回の演出はあまり変えないんじゃないかと思うんですよ。コロナがなかったら出なかった発想がこのオペラにはたくさん含まれている。劇中のラヴシーンも、ふつうだったらふたりとも向き合い、抱擁しながら演技をしたり歌ったりしたでしょう。でもコロナのいまは演者ふたりが向い合ったり抱き合うことは許されないからそれをうまく回避しつつ、ロマンティックなかけあいを考案できた」

──この『アルマゲドンの夢』はとにかく展開がスピーディーで、現代と未来の世界が素早い舞台転換とともに目まぐるしく変わり、物語がどんどん進んでいく。ちょっとジェットコースターに乗っているかのような感覚も覚える。

「古典的なオペラって、物語の動きがゆっくりしているじゃないですか。恋人のいる部屋のドアをノックしようかどうしようかなんて延々と歌っていたりする。歌うひまあったらとっととノックして開ければいいじゃないかなんて思うんだけど(笑)、いまのオペラはそんな悠長なものじゃなく、シーンがどんどん連なっていく。情報量もすごく多い。歌手も舞台俳優なみの動きや演技が要求される。ときにはアクロバティックなスポーツ選手のような動きさえ要求されます」

加納悦子が演じるインスペクター

加納悦子が演じるインスペクター

──その要求に見事に応えたのが今回、主要なキャストとなった歌手たち、クーパー・ゴードン役のピーター・タンジッツ、フォートナム・ロスコーとジョンソン・イーヴァシャムの二役のセス・カリコ、ベラ・ロッジア役のジェシカ・アゾーディ、インスペクター役の加納悦子、歌手と冷笑者の二役の望月哲也だろう。

「ジェシカもセスもみんな映画俳優みたいにうまい。演技も歌もすばらしい。役作りもうまくて、へたしたら彼が演じる独裁者のジョンソンに投票したくなるぐらい(笑)。ジェシカも素と舞台上じゃ雰囲気が全然ちがう。舞台の人たちというのは、映画とちがって生の演技で人を惹きつける魅力が必要なんだってよくわかりました。美しくてパワフルな声もすばらしい。また、彼女は舞台に出ていない時には政治関係のライターもやっていて、ベラという役をやるにあたって“これはまさに私にぴったりの役なのよ”って言っていたそうです」

──ジェシカ・アゾーディが演じるベラは、ウェルズの原作では没個性な絵に描いたようなヒロインだが、この『アルマゲドンの夢』では自立したたくましい一個人として肉付けされたキャラクターだ。

「ベラは登場人物中、ただひとりだけの成長していくキャラクターなんですよ。原作では名前も与えられていない印象の薄いキャラですが、このオペラでは自立して成長していく。その成長の過程をどう音楽で表現するかというのも考えました。最初のほうの彼女の歌唱は淡々とゆっくりと歌われます。ぼくの最初のオペラの『ソラリス』のときはハリーという女性キャラが普通の人間ではないことを表現するために、英語では不自然な表現になる淡々としたリズムで歌わせた。そうすると現実味がないように感じるんです。日本語だと抑揚がなく淡々としゃべるというのは不自然ではないんですけど。英語はリズムが重要な言語なので、大人が淡々としゃべるというのは不思議な感じになる。だけど物語が進行するにつれてベラの歌には抑揚が生まれ、曲も力強くなっていく」

──日本人のキャストも見事だった。

「歌手/冷笑者の望月さんやインスペクターの加納さん、子役の原田倫太郎さん(初日。日替わりでこの役は長峯佑典、関根佳都が演じる)。インスペクター役は、重要なんだけど、舞台の後半にしか出てこないサブ・キャラクターでしょ。あの役は力量がいるから、本来は主役を張るような歌手が必要ですが、そういう歌手は脇役なら出ないとかキャスティングが難航して、いっそ日本で探そうということになったんです。それでいい人が見つかったということで、リハーサルでの加納さんをネット経由で観たときはびっくりしました。ものすごくうまいし声量もある。どういう人なんだろうと思っていたら、みんなから加納さんってすごく有名な人ですよって(笑)。すごく存在感がある歌手です。望月さんもピーターとはまったくちがうタイプの歌手なんですけど、ピーターと音域が同じなので、作曲家としては書き分けるのがチャレンジ。後半、ふたりがかけあいで歌うところがあって、そこが作曲家としての腕の見せ所だとがんばりました。音域は同じなのに、歌っている歌はまったく性質がちがう。歌い方や演奏のちがいで両者のちがいを際立たせたつもりです」

──ドストエフスキーの小説のような群像劇を音楽で表現したとのことだ。

こんなスペクタクルな『アルマゲドンの夢』のハイライトは、個人的にはシーン5のダンスホール。

平和なダンスホールに、独裁者イーヴシャムが乱入してくる。インスペクターは戦争と独裁者への支持を高らかに歌い上げ、華やかな舞台が一転して緊張していく。

望月哲也が歌手とともに演じる冷笑者

望月哲也が歌手とともに演じる冷笑者

「ダンスホールの演出は、まさにリディアならではでしょう。ダンスする色鮮やかな衣装の人々や民兵のモノトーンのコスチュームの選択もそうだし、高らかに歌う“歌手”がドラァグ・クイーンの装いだったり、本当にリディアっぽい。色とりどりのチョコレートが詰まった箱がぱっと開いたような色使いがすばらしかった」

──歌手だけでなく多くの役者も参加した群舞のあるこのシーンはフェデリコ・フェリーニやリュック・ベンソンの映画を思わせるゴージャスで美しい見所となった。映像、照明、舞台装置の駆使にも息を呑んだ。

「大きな劇場でテクノロジーを多用した大掛かりな舞台という意味でリディアにとってもエポック。彼女の特性が最大限に発揮された。彼女の場合、雰囲気に頼った演出じゃなくて、どのようなパートもみな相互にリンクして論理的に練り上げられた演出で、ぼくも本番の舞台を観て、あらためて伏線の存在や隠された意味があることを知ってびっくりしました。たとえばダンスホールのシーンで、群衆にショッピングカートに詰め込まれた自動小銃が配られる。アメリカのニュースによると、コロナ後にアメリカでは銃の売り上げが62%増えたそう。ショッピング・モールで銃がどんどん売れている。このリディアの演出は、アメリカのそういうニュース映像から閃いたんでしょうね。脚本のハリーもあれにはびっくりして自分が書いた台本よりももっとダークになったなと感動していました」

──とにかく、この『アルマゲドンの夢』は世界的な新型コロナ・ウィルスによるパンデミック禍の世界において、このような大規模なオペラが世界各国から集まったスタッフ、キャストによってまず開演にこぎつけられたことがすごい。

さらに、その開演のために徹底した感染対策が取られたこともすばらしい。

「本番後に、現場のみんなに、舞台はとくに厳しい制約のもとでやっているようには見えなかったくらいワイルドだったと言ったら、キャストもスタッフも爆笑したり、苦笑する人もいたりで。本当に大変だったんでしょう。劇場の響きのすばらしさもあって、ソーシャル・ディスタンシングで歌手や演奏者の間隔が離れていても、舞台の奥やセットの壁の向こうで歌っていても、客席にちゃんと音や歌が届いていたのもすばらしい。歌手もみんな声量のある人が揃いましたし」

悲劇のクライマックスシーン

悲劇のクライマックスシーン

──この上演には世界が驚くだろうと藤倉大は言う。

「だって、世界のどこでもいまこんな大掛かりなオペラはやれてないし、演劇もそうでしょう。世界的には2000席ぐらいのホールでも舞台上に距離を取った4人ぐらいの歌手がいて、客席も規制で距離を離して座った30人ぐらい、なんていうのが話題になっている。ゲネプロのほうが客席に座ってる人数が多いぐらい(笑)。それでもいまどき上演できていいねって言われるぐらい。初日が無事に終わったときにかけられたお祝いの言葉が、君は世界でただひとり、このスケールの初演をやれた作曲家だねって(笑)。今回、関係者が観るために配信していたリハーサル映像もたくさん残っているはずなので、コロナ下における大規模なオペラの開催マニュアルみたいな映像も作れそう。世界中の劇場関係者がみんな知りたがってますから」

ボーイ・ソプラノは原田倫太郎(初日)

ボーイ・ソプラノは原田倫太郎(初日)

──藤倉大にとっては今回の『アルマゲドンの夢』の製作と困難を伴っての上演実現の過程を通して自分は大きく変化したし、心境の変化もあった。

「ぼくは今回、学んだものがすごく多かった。みんなプロフェッショナルでした。

リディアも初日が終わったのですぐ帰国する。オペラってそういうもので、無事に初演という形で作品を産み落としたら、あとは歌手と現場にまかせて去っていくんです。でも、ぼくはコロナ後に、将来どんな形で再演されるのかわからないけれど、そのときにはたとえば1週間、1か月のロングランになってほしい。何度見ても新たな発見があるオペラだとも思っています」

出演者もリハで涙を流した悲しみのラストシーン

出演者もリハで涙を流した悲しみのラストシーン

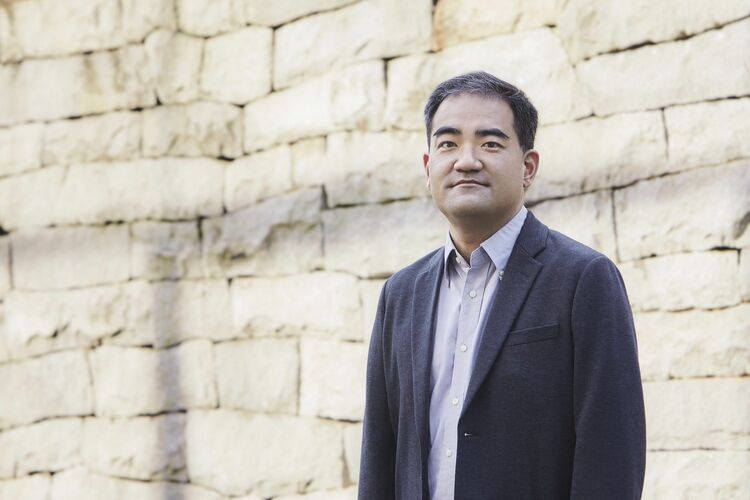

<藤倉大(ふじくら・だい)プロフィール>

1977年大阪に生まれ、15歳で渡英。数々の作曲賞を受賞。ザルツブルク音楽祭、ルツェルン音楽祭、BBCプロムス、バンベルク響、シカゴ響等から作曲を依頼され、共同委嘱多数。2014年には名古屋フィル、17年にはイル・ド・フランス国立管弦楽団のコンポーザー・イン・レジデンスに就任。15年にシャンゼリゼ劇場、ローザンヌ歌劇場、リール歌劇場共同委嘱によるオペラ《ソラリス》を世界初演、18年アウグスブルク劇場で新演出上演された。17年にヴェネツィア・ビエンナーレ音楽部門銀獅子賞受賞。同年から東京芸術劇場「ボンクリ・フェス」の芸術監督。