フランスの数学者アンリ・ポアンカレ(左)と、オーストリアの経済学者ジョセフ・シュンペーター

フランスの数学者アンリ・ポアンカレ(左)と、オーストリアの経済学者ジョセフ・シュンペーター写真提供::World History Archive/ニューズコム/共同通信イメージズ、Album/Oronoz/共同通信イメージズ

「ものづくり大国」として生産方式に磨きをかけてきた結果、日本が苦手になってしまった「価値の創造」をどう強化していけばよいのか。本連載では、『国産ロケットの父 糸川英夫のイノベーション』の著者であり、故・糸川英夫博士から直に10年以上学んだ田中猪夫氏が、価値創造の仕組みと実践法について余すところなく解説する。

フランスの数学者アンリ・ポアンカレの「直感的ひらめき」とオーストリアの経済学者ジョセフ・シュンペーターの「新結合」を統合し、新たな価値を生む創造的思考とは?

ポアンカレとシュンペーターの組み合わせ

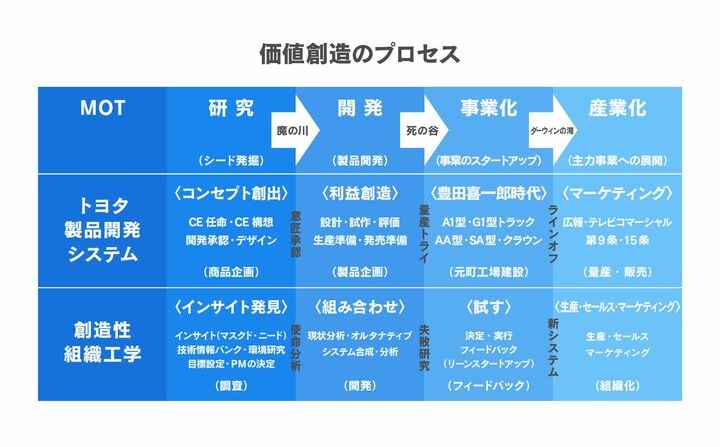

トヨタ製品開発システムは、量産型自動車で利益を安定して上げるために構築された。一方、東京大学のロケット開発のような新規事業には、未知の使命に挑む創造的アプローチである創造性組織工学(Creative Organized Technology)が必要とされた。既存事業と新規事業の価値創造では、設計思想や運用方法が異なるからだ。

その具体的な違いについては、「既存事業の深化」と「新規事業の探索」の視点から、第12回から詳しく考察してきた。そこで本稿では、この2つの価値創造システムを組み合わせることで、異なる視点や知見が生まれる可能性を探っていく。

創造性やイノベーションは、既存の要素を新しく組み合わせることから生まれるという。この考えを代表する人物として、フランスの数学者アンリ・ポアンカレと、オーストリアの経済学者ジョセフ・シュンペーターが挙げられる。

ポアンカレが考える「結合」とは、無意識下で進行する直感的なプロセスであり、論理的に考えてもたどり着けない創造性の営みだ。直感的なひらめきは「無意識的結合(Unconscious Combination)」と呼ばれ、科学的発見の源泉である。

一方、シュンペーターの「新結合(New Combination)」は、起業家が技術、資源、市場、組織といった既存の要素を意図的に組み合わせて、新たな価値を生み出すというものであり、経済発展をけん引する実践的な枠組みとして機能する。創造性組織工学(Creative Organized Technology)は、この2つの異なる結合を統合的に活用する。

まずインサイト(潜在ニード)に基づいてプロダクトの使命を深く掘り下げ、そこからポアンカレ的なシステム合成と、シュンペーター的なシステム分析を段階的に組み合わせていく。使命という羅針盤の下で、創造性とイノベーションの両方を体系的に扱うことが可能となるのだ。このように異なる知の結合を積極的に試みる姿勢こそ、創造性やイノベーションを実現するための基本的なアプローチと言える。

ファームスペシフィックスキルとポータブルスキルの組み合わせ

ポアンカレとシュンペーターに共通するのは、創造的な価値が異なる結合から生まれるという考え方である。この考え方は、高度に体系化された組織に新たな視点をもたらす可能性がある。

企業の内部に深く根ざし、特定のカテゴリーや企業体質と強く結びついたスキルは、ファームスペシフィックスキル(企業固有スキル)と呼ばれる。トヨタ製品開発システムはその典型であり、数万点の部品で構成される自動車という複雑なプロダクトに特化した設計思想と運用法を持つ(第10回)。

一方、異なる文脈でも応用できる汎用的なスキルは、ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)と呼ばれる。創造性組織工学はその一例であり、糸川英夫博士はこれを戦闘機やロケット、脳波測定器、バイオリンなど多様なモノづくりや、創造性組織工学・種族工学*といったシステム領域に応用してきた。

*種族の本質や行動原理、集団としての特性を分析し、異なる種族がお互いに補完し合いながら共存共栄(共生)を図る道を探る試み

私自身もこの枠組みを用いて、イスラエルでのビジネス構築、日本で開発したプロダクトの海外展開、仕事のシステム化に取り組んできた(第3回)。トヨタ製品開発システムのようなファームスペシフィックスキルと創造性組織工学のようなポータブルスキルを柔軟に組み合わせることで、自社の知見は「価値創造マネジメント」として他分野に適用可能な普遍的モデルとなる。

さらに、社員にポータブルスキルを習得させることは、彼ら・彼女らの市場価値向上や有望な人材の発掘にもつながる可能性がある。

交差性の視点を取り入れた創造性組織工学

特にグローバル企業にとっては、人材の多様性を積極的に生かし、組織の競争力へと変えていくことが不可欠である。創造性組織工学の開発フェーズは、とりわけオルタナティブの創出やシステム合成・分析といったプロセスにおいて、交差性(Intersectionality)の視点を取り入れやすい構造となっている。

交差性とは、性別、年齢、文化的背景、身体的特性など、多様な立場を横断的に捉え、それぞれのニードを設計に反映させようとする考え方であり、創造性組織工学とは親和性が高い(第18回)。

一方、トヨタ製品開発システムにおいて、企画段階で用いられるVE(Value Engineering:価値工学、最低のコストで必要な機能を達成することを目指す考え方)は、要素技術の機能(仕様)を早期に確定し、その後にコスト最適化を図る手法である(第16回)。このアプローチは、ハードウエアにおけるコスト対効果を重視する傾向が強く、初期段階で対象プロダクトの特性に即して交差性の要素を仕様に組み込むことが可能である。

しかしながら、ソフトウエアによって機能を後から変更・追加できるSDV(Software Defined Vehicle:ソフトウエア定義車両)のようなプロダクトにおいては、ライフサイクルの中で新たな交差性の要因が顕在化する可能性がある。このような場合には、VEのみでは対応が難しい局面も生じる。

そこで、創造性組織工学の手法を適用することで、より柔軟かつ包括的な設計対応が可能となる。

こうした設計・開発の視点を組織運営にも広げてみると、多くの企業では、人材の個性や強みが生かされにくくなっているという課題が浮かび上がる。これは、組織の競争力やイノベーションの源泉に影響を及ぼすため、多様な人材の特性や経験を積極的に取り込み、生かす姿勢がますます重要になっている。

交差性の視点を取り入れた創造性組織工学は、多様な人材を設計や開発に反映させるだけでなく、登用や活躍を促進する仕組みづくりにも寄与する。多様性を組織の強みに変えることは、持続的な成長と競争力の確保に不可欠な戦略である。

さらに、前述のポータブルスキルの習得機会と連携し、多様な人材の発掘・登用を進めることは、重要な経営課題でもある。

段階的実証プロセスにおける自己修正型フィードバックと段階的判断の組み合わせ

ここからは、新事業の開発における段階的検証・実証プロセスに視点を移す。アメリカ発の技術経営(MOT:Management of Technology)とトヨタ製品開発システムおよび創造性組織工学のプロセスを比較した次の図によると、トヨタ製品開発システムにも事業化フェーズ(0→1)は含まれている。

ただし、それは新規事業としての自動車事業そのものが、創業者・豊田喜一郎氏の手によって事業化された点に特徴がある。

豊田喜一郎氏による自動車事業の展開は、A1型やG1型、AA型、SA型、クラウンへと段階的に発展させ、元町工場の建設も含まれる一連のプロセスだった(第15回)。また、自動車事業が、父・佐吉氏が亡くなった翌年に試作された4馬力の小型ガソリンエンジンから始まっていることも重要である(第17回)。

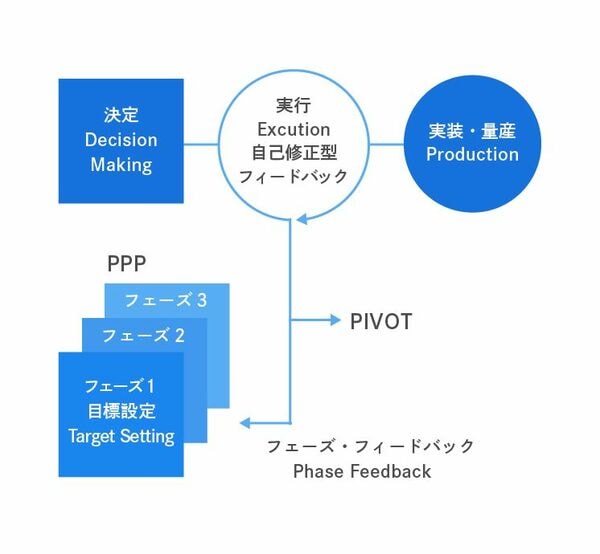

こうした段階的展開は、糸川博士がロケット開発で用いた「ペンシルロケット→ベビーロケット→カッパロケット→ラムダロケット」と段階的に実証を重ねた手法と共通している。創造性組織工学では、このような段階的実証プロセスを次の図のように体系化している。

1. 決定:意思決定プロセスの透明性

創造性組織工学では、システム分析によって複数の選択肢を4~5案に絞り、それぞれに「失敗研究」を行う。最終的にどの案を採用するかはトップが決定するが、PM(プロフェッショナルマネージャー)はシステム分析のプロセスを可視化し、提案の根拠を示す役割を担う。

こうした複数案の提示と透明な評価により、誤解や不満、責任の曖昧化といったトラブルを未然に防ぐ仕組みが構築されている。これが創造性組織工学の特徴の一つである。

次に、最終目標に一気に到達するか、NASA(アメリカ航空宇宙局)の「段階的プロジェクト計画(PPP: Phased Project Planning)」のように目標を段階に分けて進めるかを検討し、設計する。判断には、技術的・予算的な実現可能性が重視される。

PPPを採用する場合、まず最小限の機能を持つMVP(Minimum Viable Product)を開発し、その結果を検証して次のフェーズへ進む。以後もMVP2、MVP3と段階的に進めていく。このアプローチは、フェーズごとに段階的な意思決定を行う「ウォーターフォール型のPPP」と、市場の反応を元に改良を重ねていく「リーンスタートアップの仮説検証」を組み合わせたもので、計画性と柔軟性を両立させている。

2. 実行:自己修正型フィードバック

PPPを導入した場合、フェーズ1ではまずMVPを開発(Build)し、顧客の反応を検証(Measure)する。その結果を元に改善(Learn)を行い、目標達成を目指す。この「Build-Measure-Learn」サイクルは、リーンスタートアップの自己修正型フィードバックと同じである。

加えて、新事業を探索するアドホックチーム(第4回)では、社内関係者の意見や期待の検証も行い、理解と納得を高める。この方法は、関係者が期待する性能や成果の共通理解を形成するNASAのConOps(Concept of Operation)にも通じる。

3. フェーズ・フィードバック:方向転換またはフェーズ移行

MVPの結果が期待を下回った場合は、ピボット(方向転換)を行うか、改善後に次の目標へ進むフェーズ移行(フェーズ・フィードバック)を行うかを決めて実行する。検証結果に基づく柔軟な方向調整こそが、価値創造の成功の鍵となる。

4. 実装・量産:設計情報の転写

最終目標を達成した場合は、設計情報を元に実装が進められ、量産が必要な場合は生産が開始される。

このような創造性組織工学の段階的な実証プロセスは、リーンスタートアップの自己修正型フィードバックと、PPPの段階的判断(フェーズ・フィードバック)の両方を組み合わせることで、新規事業における不確実性に対応している。

次回は、さまざまな価値創造システムを柔軟に組み合わせるための、創造性組織工学の理論モデルを紹介する。