イタリアが誇る巨匠、ティンダロ・デ・ルカさんが認めた、ただ一人の日本人テーラー、大島崇照(おおしまたかあき)さん。コロナ禍によってスーツという洋服の概念が変わりつつある今、彼は何を考えているのか?

文・写真=山下英介

2009年から「ストラスブルゴ大阪店」をベースに活動し、エリート経営者の顧客を多数抱える、テーラーの大島崇照さん。今回の取材は東京・銀座の東急プラザ内にショップを構える「キートン」にて行われた

2009年から「ストラスブルゴ大阪店」をベースに活動し、エリート経営者の顧客を多数抱える、テーラーの大島崇照さん。今回の取材は東京・銀座の東急プラザ内にショップを構える「キートン」にて行われた

世界最高のテーラー、ティンダロ・デ・ルカ

「親孝行したい時には親はなし」とはよく言ったものだが、最近の筆者は「ビスポークしたい時にはサルトなし」という事実を痛感している。2018年に逝去されたサルト、ティンダロ・デ・ルカさんのことだ。

シチリア、ローマ、ミラノという3都市で腕を磨いたのち独立し、1975年からはミラノのフォーシーズンズホテル近くにサロンを構えていた彼は、いわゆるクラシコイタリア業界の立役者たちが口をそろえて「別格」と呼ぶ職人。2010年頃からはセレクトショップ「ストラスブルゴ」で定期的にトランクショーを開催しており、一度取材させてもらったことがある。小柄だがその装いや振る舞いには自信が満ち溢れていて、圧倒されたものだ。

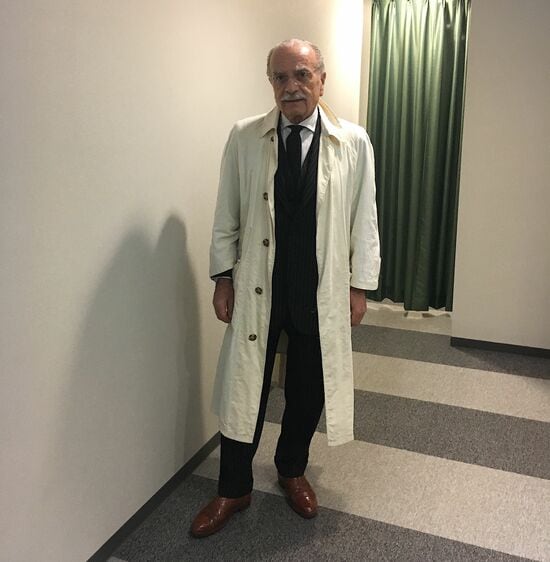

こちらがミラノを拠点に活動したサルト、ティンダロ・デ・ルカさん。写真は筆者が2016年頃、東京で撮らせてもらった1枚。ダブルブレストのスーツの格好よさもさることながら、コーティングが剥がれボロボロになったマッキントッシュコートの風合いが、あまりにも素晴らしかったことを記憶している。彼は単に腕のいい職人というだけではなく、イタリアでも数少なくなった、本物のスタイルをもったサルトだった

こちらがミラノを拠点に活動したサルト、ティンダロ・デ・ルカさん。写真は筆者が2016年頃、東京で撮らせてもらった1枚。ダブルブレストのスーツの格好よさもさることながら、コーティングが剥がれボロボロになったマッキントッシュコートの風合いが、あまりにも素晴らしかったことを記憶している。彼は単に腕のいい職人というだけではなく、イタリアでも数少なくなった、本物のスタイルをもったサルトだった

だが、結局筆者はティンダロさんにスーツを注文することはなかった。日本円にして80万円超という高価さもあるが、名門「カラチェニ」の流れを汲む彼のスーツは、構築的で重厚なミラノスタイル。カジュアルで軽快なスーツを好んでいた当時の筆者には、あまり刺さらなかったのだ。

それが40歳を超えた頃から、僕の嗜好にも大きな変化が。多少オッサンくさくても重厚で正統派のスーツを着たくなり、「アンダーソン&シェパード」や「カラチェニ」などの名門で仕立ててきたのだが、それらのスーツに袖を通してはじめて、ティンダロさんのすごさに気づいたのである! でも、代替わりしながらハウスの歴史を紡いでいく前者とは違い、「ティンダロ・デ・ルカ」はあくまでもティンダロさん個人の技術と感性あってのテーラー。亡くなってしまったら、その歴史は幕を閉じる運命にあるのだ。

こちらがティンダロ・デ・ルカさんが仕立てたスーツ。ミラノのスーツらしい構築的な仕立てだが、〝鎧〟というほどカッチリとはしておらず、とても自然な印象。1930年代のサヴィル・ロウ全盛期につくられていたスーツとは、こういうものだったのではないか?

こちらがティンダロ・デ・ルカさんが仕立てたスーツ。ミラノのスーツらしい構築的な仕立てだが、〝鎧〟というほどカッチリとはしておらず、とても自然な印象。1930年代のサヴィル・ロウ全盛期につくられていたスーツとは、こういうものだったのではないか?

じゃあどうすればいい?と思っていたところ、「ティンダロ・デ・ルカ」に惚れ込み、何着もオーダーをした経験を持つ数寄者から、その技術と魂を受け継ぐ、凄腕のテーラーが存在するという情報を伺った。その名は大島崇照(おおしまたかあき)。すでにテーラーとして独立していながらも、前述の「ストラスブルゴ」に在籍していた縁で、ティンダロさんが来日の際、きまって指導を受けていたというユニークな存在だ。周囲を圧倒するようなオーラを放っていたティンダロさんとは違って腰も低く、職人肌のテーラーといった風情の大島さん。彼の仕事の流儀と、今という時代に思うことを伺ってみた。

独学ではじめたスーツづくり

現在は「大島ビスポーク」名義で活動する大島さん。彼のスーツはオーダー価格45万円〜、納期6ヶ月程度で手に入る。東京でもビスポークイベントを開催しているから、興味のある方はぜひ「ストラスブルゴ 銀座店 メンズストア」(Tel03-3573-6190)までお問い合わせを

現在は「大島ビスポーク」名義で活動する大島さん。彼のスーツはオーダー価格45万円〜、納期6ヶ月程度で手に入る。東京でもビスポークイベントを開催しているから、興味のある方はぜひ「ストラスブルゴ 銀座店 メンズストア」(Tel03-3573-6190)までお問い合わせを

──イタリアで数多のサルトと親交をもつ知人が、大島さんのスーツを〝日本No.1〟と評価していました。どこか海外で修行されていたとか?

大島:いや、最初は普通のサラリーマンだったんです。洋服が大好きだったのですが、体が細すぎて既製服で着られるものが少なくて。だったら自分でつくってみよう、ということで、24〜5歳くらいから服づくりをはじめました。

──え、そんな理由だったんですか(笑)? じゃあその後学校に通ったり、テーラーに弟子入りしたんですか?

大島:最初はアパレル専門学校に行っている知り合いに教科書をもらって、独学していましたね。その後はロンドンにある「Connock&Lockie」という老舗テーラーで修行したのち、帰国して大阪にあるファクトリーに勤めたのですが、そこが「ストラスブルゴ」と取引があった縁で、専属のテーラーという形で独立させてもらいました。それが15〜6年くらい前でしょうか。

──服づくりを始めてからのキャリアが怒涛ですね(笑)。もともと指先が器用だったんですか? それか理工系の技術者だったとか。

大島:いや、絶対に器用じゃないと思います。学校も文系でしたし。

──だとすると、大島さんにはどういう素養があったのでしょうか?

大島:自分ではわかりませんが、忍耐力くらいじゃないですかね? ただ日本人はそもそも指先が器用なのか、ロンドンではすごく褒められましたね。

──そもそも自作をはじめたときに、目標にしたり、作風を真似ていたテーラーはいたんですか?

大島:特に誰かを真似したという感じではなかったです。古着からデザイナーズまでいろんな洋服を着てきましたが、スーツをつくれたらなんでもつくれるんじゃないかと思って。友人につくってあげたりしていましたが、当時の服はもう残っていないですね。

生地を余計に動かさないためにスチームはあえてほとんど使わず、ドライで圧力をかけてプレス。アイロンを滑らせることもほとんどない。ミラノのクラシックなサルトリアで行われているやり方を、大島さんも踏襲していた

生地を余計に動かさないためにスチームはあえてほとんど使わず、ドライで圧力をかけてプレス。アイロンを滑らせることもほとんどない。ミラノのクラシックなサルトリアで行われているやり方を、大島さんも踏襲していた

──やってみたらできちゃったんですね(笑)。でも、製図とかは絶対に難しいですよね?

大島:確かに難しいのですが、あれは覚えたらいいだけなので、簡単といえば簡単なんですよ。

──それでいきなり認められちゃうわけだから、やっぱり才能があったんでしょうね……。

大島:どうでしょう。自分ではわかりませんね。

ティンダロ・デ・ルカとの出会い

──そんな経緯で「ストラスブルゴ」専属テーラーとして活動を始めたわけですが、そこでティンダロ・デ・ルカさんと出会ったわけですね。

大島:お会いしたのが2010年頃ですかね。

──でもその頃の大島さんはロンドンで修行もして、すでにご自分のスタイルでスーツをつくっているわけじゃないですか。そういう人が改めてほかのテーラーに教えを乞うというのは、ちょっと異例ですよね。

大島:でもティンダロさんは特別でしたから。パターンの切り方から、仕事のやり方は、すべて彼に教えてもらったスタイルに一新しちゃいました。

──そのすごさって、どこにあるのでしょうか?

大島:雰囲気とかただずまい、収まり……。表現するのが難しいのですが、やはりつくったものが違うんですよね。私が教えてもらったのは本当に基礎中の基礎だと思うのですが、今まで学んできたものとは、まったく違うものだったんです。

ほぼ手縫いで仕立てられる、ティンダロ・デ・ルカさんのスーツ。エッジの際まで攻めた縫製など、隅々まで配慮の行き届いた仕立てが、独特なオーラの源だ。大島さんによると使っているボタンも独特で、今では手に入らないものだという

ほぼ手縫いで仕立てられる、ティンダロ・デ・ルカさんのスーツ。エッジの際まで攻めた縫製など、隅々まで配慮の行き届いた仕立てが、独特なオーラの源だ。大島さんによると使っているボタンも独特で、今では手に入らないものだという

──ティンダロさんも、なんの義理もない日本人によく教えましたよね(笑)。

大島:教えたところで、お前は俺を超えることはできないだろう、っていう人だったので(笑)。よくそんなことを言っていましたよ。間違っていることははっきりと指摘されましたが、とてもいい人でした。

──でもそういうレベルの高い職人さんに教えてもらうと、自分の仕事に対しても要求するハードルが高くなってしまいますよね? ある意味では非効率的というか。

大島:それはありますね。おそらくティンダロさんの服は、世の中でいちばん手がかかっている服だと思うので。現代のイタリアでも、ここまで手で縫っている服はないんじゃないですかね?

──ことさらに手縫いを主張しているわけじゃありませんが、縫製は本当にきれいですよね。ラペルのエッジの部分は角を絶対に落としていたり、生地の目の通し方とか、じっくり見ると本当に細かな気配りを積み重ねていますよね。でもさすがに、本人が縫うわけじゃありませんよね?

大島:襟は絶対に彼が縫っていました。ジャケットは、アームホールから上ですべてがきまるので。そういう気配りの積み重ねから、全体のオーラが生まれてくるんだと思います。

──やっぱり自分で縫わないと表現できないことってあるんでしょうか?

大島:それは絶対にありますね。

伝統的な技術を、現代のスタイルに落とし込む大島流

こちらが大島さんが仕立てたダブルブレストスーツ。ゆったりとしたラペルのカーブには、ティンダロさん譲りの風格がある

こちらが大島さんが仕立てたダブルブレストスーツ。ゆったりとしたラペルのカーブには、ティンダロさん譲りの風格がある

──大島さんのところでは、一着のスーツを仕立てるのに、どのくらいの時間がかかるんですか?

大島:縫製だけで、ジャケットとパンツを合わせて1週間といったところでしょうか。

──それで45万円スタートですから、日本のお客さんは恵まれていますよね(笑)。ロンドンやパリだと80万円コースですからね。

大島:高いですよね(笑)。もちろん自分のスーツも高いので、申し訳ないとは思いますけれど、やはり一週間かけて縫うものなので、それくらいはいただかないといけません。ですから、それでも注文してくださるお客様は本当にありがたいですよね。

こちらが大島さんが仕立てたスーツのディテール。縫い目の美しさや、際まで攻める丁寧さに圧倒される。ラペルやポケットはもちろん、袖口にいたるまで、徹底的に〝角を落として〟いるのがポイントだ。マシンメイドでは絶対にできないこうした配慮が、スーツに有機的な温もりを宿し、それが着用したときのオーラにつながるのだろう

こちらが大島さんが仕立てたスーツのディテール。縫い目の美しさや、際まで攻める丁寧さに圧倒される。ラペルやポケットはもちろん、袖口にいたるまで、徹底的に〝角を落として〟いるのがポイントだ。マシンメイドでは絶対にできないこうした配慮が、スーツに有機的な温もりを宿し、それが着用したときのオーラにつながるのだろう

──謙虚ですねえ。お客様はどういった方が多いんですか?

大島:比較的経営者の方が多いのですが、職業を問わず、本当に素晴らしいお客様ばかりです。

──ティンダロさんといえば、ゴリゴリのヴィンテージ生地を使ったダブルブレストやスリーピースのイメージが強いですが、大島さんもそういった嗜好なんですか?

大島:いや、なんでもつくりますが、圧倒的にシングルが多いです。生地だって、どんなものでも楽しんで縫いますよ。

──師匠とはまた違って、とても柔軟な姿勢ですね(笑)。今日着られているスーツも、デニムですもんね!

コットン100%の本格的なデニム生地を、サルトの技で再構築した一着。「大島ビスポーク」では、ティンダロさん仕込みのクラシックスーツ以外に、こんな現代的な感覚のビスポークも楽しめる

コットン100%の本格的なデニム生地を、サルトの技で再構築した一着。「大島ビスポーク」では、ティンダロさん仕込みのクラシックスーツ以外に、こんな現代的な感覚のビスポークも楽しめる

大島:はい、これは岡山のデニム生地でつくりました。洗濯機で洗うこともできるんです。

──すごい! 今はこういうものを仕立てられるお客さんも多いんですか?

大島:いらっしゃいますね。ウエストにゴムを付けたりすることもありますし。

──大島さんのところでそれを注文するってすごいなあ(笑)。

大島:こういう時代なので、快適なほうがいいというお客様も多いです。海外出張や会食がなくなったり、ビジネスシーンも大きく変わっていますから。もちろん根っこの部分はブラしませんが、自分はお客様のニーズに合わせて柔軟に対応したいな、と。実はそういったことが嫌いではない性格なので、すごく楽しいんですよね。

──もともとファッション好きですものね(笑)。でも、いわゆる男のファッションがどんどん変化していくことに対して、恐れや不安を感じることはないですか?

大島:いや、それは今のところありません。私が死ぬくらいまでは、ビジネスマンがスーツを着なくなることはないと思いますし、実際に格好いい服ですから。