20世紀彫刻の先駆者といわれるルーマニア出身の彫刻家、コンスタンティン・ブランクーシ(1876〜1957)。創作活動の全貌を紹介する展覧会「ブランクーシ 本質を象る」がアーティゾン美術館にて開幕した。

文=川岸 徹

コンスタンティン・ブランクーシ 《接吻》 1907-10年、石膏、高さ28.0cm、石橋財団アーティゾン美術館

コンスタンティン・ブランクーシ 《接吻》 1907-10年、石膏、高さ28.0cm、石橋財団アーティゾン美術館

日本の美術館で初となるブランクーシ展

3月30日、アーティゾン美術館にて「ブランクーシ 本質を象る」が始まった。彼の創作活動の全貌を紹介する展覧会は「日本の美術館では今回が初めて」と聞き、驚いてしまった。というのもブランクーシは日本人に愛されているイメージが強い。

アーティゾン美術館が所蔵する初期の代表作《接吻》は、前身のブリヂストン美術館時代から愛すべき名品として親しまれている。ひとつの石膏の塊に、彫り込まれた2人の人物。この2人は夫婦だろうか、恋人だろうか。熱く抱擁し、顔をぴったりと寄せ合い、唇を重ね合わせている。石膏の質感を残しながらも、互いを抱きしめる腕の“ぐにゃり”とした表現など、柔らかさを感じさせる造形が親密で心地いい。作品から放たれる幸福感を何度でも味わいたくなる。

この《接吻》、箱根・彫刻の森美術館に別バージョンが常設展示されている。横浜美術館や豊田市美術館、滋賀県立美術館などでもブランクーシの彫刻に出合うことができる。作品を鑑賞する機会は決して少なくないが、ブランクーシは世界的に見ても回顧展を開きにくい作家だという。作品が世界中に散らばっているうえ、木や石膏など繊細な素材を用いたものが多く、所蔵者は貸し出しに慎重にならざるを得ないためだ。

今回は交渉を重ね、著作権を管理するブランクーシ・エステートをはじめ、数多くの美術館や個人コレクターの協力を得られることになった。展覧会会場には23点の彫刻作品に加え、絵画や素描、本人が撮影した写真や映像、関連作家の作品など計89点が並ぶ。

「大樹の下では何も育たない」

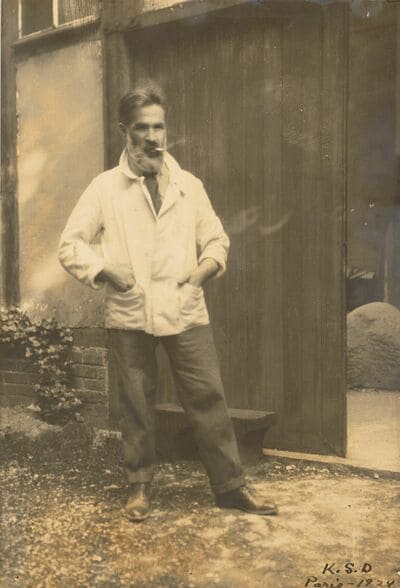

《コンスタンティン・ブランクーシ》1924年(撮影:キャサリン・ドライヤー)、石橋財団アーティゾン美術館

《コンスタンティン・ブランクーシ》1924年(撮影:キャサリン・ドライヤー)、石橋財団アーティゾン美術館

では、ブランクーシの経歴に沿って出品作を紹介したい。

コンスタンティン・ブランクーシは1876年にルーマニア南西部のゴルジュ県ホビツァという農村に生まれた。子どもの頃から木彫りが得意で、クライオーヴァ工芸美術学校で才能を認められ、ブカレスト国立美術学校に進学。その後1904年にパリへ渡り、ルーマニア出身者による知識階級のコミュニティから援助を受けるなどして、パリの美術学校で研鑽を積んだ。

コンスタンティン・ブランクーシ《苦しみ》1907年、ブロンズ、29.2×28.8×22.3cm、アート・インスティテュート・オブ・シカゴ Photo image: Art Resource, NY

コンスタンティン・ブランクーシ《苦しみ》1907年、ブロンズ、29.2×28.8×22.3cm、アート・インスティテュート・オブ・シカゴ Photo image: Art Resource, NY

1907年に制作した《苦しみ》はひとつの転機となった作品。少年が苦悶によって首を捻っている様子が表されているが、この作品が巨匠オーギュスト・ロダンの目に留まった。高い評価を獲得し、ブランクーシはロダンの工房で下彫り工として働き始める。たが、わずか1か月で辞めてしまった。「大樹の下では何も育たない」との言葉を残して。

その言葉の裏には、ロダンの制作手法に対する反発があったと推察されている。当時の彫刻界では制作の「分業化」が進んでいた。作家がプロットを作り、下彫り工や型取り工の手を借りながら、彫像を作り上げていく。この分業化で成功を収めたのが、まさにそのロダン。彼は大型モニュメント像を多数制作し、時代を代表するスターアーティストになった。

だがブランクーシは誰の手も借りず、自分ひとりで作品を仕上げることにこだわった。「手彫り」により、石や木の塊から自分の手で形を削り出していく。そして、徐々に彼はモチーフの中から本質のみを抽出することに精力を傾けるようになる。本質へ、本質へ———。彫刻からは無駄が削ぎ落とされ、ブランクーシの作品は“エッセンスの還元”というべきシンプルな姿になった。