越前国府跡(総社大神宮) 写真/倉本 一宏

越前国府跡(総社大神宮) 写真/倉本 一宏

(歴史学者・倉本 一宏)

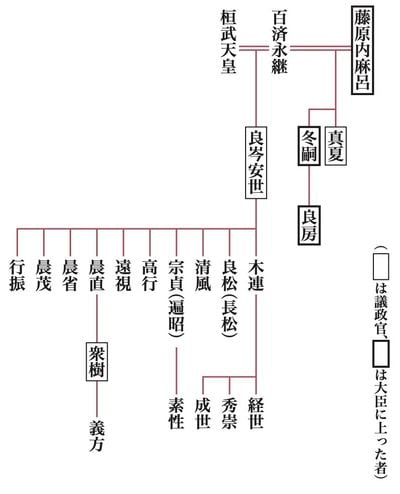

桓武天皇の皇子・安世から始まった良岑氏

良岑(よしみね)氏の官人を取り上げるのも、はじめてであろう。『続日本後紀』巻十九の嘉祥二年(八四九)六月庚戌条(二十八日)は、次のような良岑木連(いたび)の卒伝を載せている。

越前守従四位下良岑朝臣木連が死去した。木連は故大納言贈従二位安世(やすよ)朝臣の第一男である。身のこなしに奥ゆかしさがあり、良い評判を得ていた。初め大学助に任じられたが、父の死に伴う服喪のため職を去り、天長八年正月に従五位下に叙され、下野介に任じられ、任期を了えて入京すると、式部少輔に任じられた。

承和三年に従五位上に叙され、陸奥守に任じられ、同五年三月に正五位下となり、同八年正月に左中弁に任じられ、同十一年正月に従四位下に叙され、越前守に任じられた。

木連は良家の子であることに自負するところがあり、若い時から功名を立てようと思い、好んで変わった施策を行なった。諸神戸に対し行なった処置は旧例を無視し、殊の外に厳しく、同僚は反対し、木連から離れて、承知することはなかった。ついにこの失政により咎めを受け、反省して改めたが、治績をあげることはなかった。行年四十六歳。

良岑氏というのは、藤原北家の内麻呂(うちまろ)の妻であった百済永継(くだらのながつぐ)が、百済系の生母を持つ桓武(かんむ)天皇の後宮に女官として入ると、その寵愛を得、延暦四年(七八五)に生まれた安世に始まる。永継は正式な后妃には数えられず、位階も従七位下に過ぎなかったため、安世も親王となることができず、延暦二十一年(八〇二)に良岑朝臣の姓を賜って臣籍に降下したのである。

安世は書・音楽・鷹犬・騎射など多芸多能を称された。正史である『日本後紀』、勅撰儀式書である『内裏式』、勅撰漢詩集『経国集』の撰修にあたり、正三位大納言に至った。天長七年(八三〇)に四十六歳で薨去した。

安世の一男である木連(木蓮とも)は、安世が二十歳の年、延暦二十三年(八〇四)に生まれた。生母は不明である。天長八年(八三一)に二十八歳で従五位下に叙され、下野介に任じられた。承和三年(八三六)に従五位上に昇叙され、右衛門佐・式部少輔・陸奥守を歴任し、承和五年(八三八)に正五位下に昇叙された。陸奥守として、承和六年(八三九)と承和七年(八四〇)の二度、諸情勢について奏上している。いまだ三十代の前半、地方行政に関する熱意と律令官人としての責任感が行なわせたものであろう。

承和八年(八四一)に左中弁に遷任され、翌承和九年(八四二)の承和の変においては、諸兵を率いて内裏守護の任にあたった。また承和十年(八四三)の文室宮田麻呂謀叛事件においても、勅使として捜査にあたった(『平安時代史事典』)。

まことに有能にして実直な律令官人のようであるが、承和十一年(八四四)に従四位下に叙されて越前守に任じられると、五年後の嘉祥二年に在任のまま卒去した。父と同じ四十六歳であった。

卒伝では、木連は良家の子であることに自負するところがあり、若い時から功名を立てようと思い、好んで変わった施策を行なったとある。特に、諸神戸に対し行なった処置は旧例を無視し、殊の外に厳しく、同僚は反対し、木連から離れて、承知することはなかった。ついにこの失政により咎めを受け、反省して改めたが、治績をあげることはなかった、というのは、越前守在任中のことであったかもしれない。

かならずしも良岑氏が「良家」であったとは思えないが、桓武の孫にあたる木連が、その名門意識を過剰に認識していた可能性は高い。桓武の孫ということは、仁明(にんみよう)天皇の従兄弟にあたるわけであり、「世が世なら」という思いもあったであろう。

また、右衛門佐・式部少輔・左中弁として十年以上、中央で活躍していながらも、越前守として再び地方に下らなければならなかったということも、木連の気持に焦りを生じさせたことであろう。ここで成績をあげて、また中央に復帰したいと思ったとしても不思議ではない。

しかしながら、木連に残された時間はなかった。想像をたくましくすれば、失政によって咎めを受けたことが、その死につながったのかもしれない。古代は憤死とか憂死と呼ばれる死に方が、けっこう見られたのである。

本来は、「身のこなしに奥ゆかしさがあり、良い評判を得ていた」はずの木連の晩年は、このような寂しいものであったことになる。

木連の子としては、経世(つねよ)・秀崇(ひでたか)・成世(なるよ)の三人を伝える系図もあるが、経世が従四位下丹波守、秀崇が従五位下伯耆守、成世は官位不明と、いずれもぱっとしない。

木連の弟では、宗貞(むねさだ)が出家して遍照(へんじょう)と名のった。宗貞は仁明天皇の蔵人頭となったが、仁明が死去すると出家した。仁和元年(八八五)には僧正に上った。歌人としても六歌仙の一人に数えられる。

また、従四位下左中弁晨直(ときなお)の二男である衆樹(もろき)は、五十歳までは大したことはなく、「公(朝廷)に捨てられたようであった」とあるものの(『大鏡』)、延喜十七年(九一七)に参議に任じられ、良岑氏からは久々の、そして最後の議政官となった。その子の義方(よしかた)は正四位下左中将で終わっている。

こうして、数奇な成立を見せた良岑氏は、歴史の波の中に没していったのである。