自動車業界の変革が加速の一途をたどっている。世界的な電気自動車への移行、自動運転への期待感からの米テスラの急成長などにはじまり、2022年には弱電中心だったソニーがホンダとジョイントベンチャーをスタート、グーグルやアップル参入の噂も消えず話題に事欠かない。特に自動運転では、日本は2027年にトラックの連結走行(ドライバー1人で複数台の無人トラックを運転)による一部の商用利用が見えているという状況だ。自動運転の今を、国家プロジェクトにも精通し「タイヤや車輪が付いていれば全て研究対象」という東京大学の須田義大教授に伺った。

人ではなくシステムが運転責任を持つ自動運転「レベル4」は2023年4月に解禁

――自動運転に至るまでの経緯、現状について概要を紹介していただけますか。

須田 義大/東京大学 モビリティ・イノベーション連携研究機構 機構長 生産技術研究所 次世代モビリティ研究センター 教授

須田 義大/東京大学 モビリティ・イノベーション連携研究機構 機構長 生産技術研究所 次世代モビリティ研究センター 教授1982年東京大学工学部機械工学科卒業、同大学大学院工学系研究科産業機械工学専攻博士課程修了(工学博士)。法政大学助教授、カナダ・クイーンズ大学客員助教授を経て、2000年より、東京大学生産技術研究所教授。現在、東京大学モビリティ・イノベーション連携研究機構長。専門は制御動力学。自動車、鉄道などの交通システムに関する研究に幅広く従事。自動車研究所理事、鉄道総合技術研究所評議員、ITS Japan理事、軽自動車検査協会評議員、自動車安全運転センター評議員などのほか、政府の審議会等の委員を歴任。

-----

好きな言葉:「恐れず、侮らず」

須田義大氏(以下敬称略) 2016年、独メルセデスが、100年に一度という自動車変革のコンセプト「CASE」を発表しました。CASEとは、Connected、Autonomous、Share and Service、Electricを意味し、今まで勝手気ままに走れて所有が前提だった車を、連携、自律、共有とサービス、電気という4つの観点で改革しようというものです。さらに2017年にはフィンランドを中心にMaaS(Mobility as a Service)という、異業種連携による交通機関のサブスクリプションのような新しい使い方が提唱されました。

こうして世界的に交通のあり様が変容する中、国内では科学イノベーションを推進する「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP、Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program)」の第1期、第2期を通じて2014年から自動運転が検討や技術開発がなされていました。

自動運転の研究開発そのものは、古くは1970年代から行われていました。現在は技術開発という部分では実用化段階ですが、普及のためにはコストダウンや、法制度の整備、社会の認知が必要です。そして誰が利用するのか、安心して利用できるのかといったことの社会の総意を作っていかなければいけません。自動運転の普及には、技術を含む環境整備のエコシステムの構築が必要と思われます。

現在、自動運転は自動化レベルが5段階で定義されていて、ドライバーが全て操作するのがレベル0、高速道路でハンドルを操作せずに設定した速度や前車に追従して走行できるのがレベル2で、ここまでの操縦主体は運転者ですが、レベル3から主体がシステムになります(作動が困難な場合はドライバーが運転)。

レベル4は限定した領域にて高度な自動運転化(無人運行も可能)、5は全てというものです。そして2023年4月1日から、改正道路交通法が施行され、レベル4の公道走行が解禁されました(レベル3は2020年4月1日に解禁)。つまりドライバーがいなくても良い、そういう車が公道を走れるところまで法整備は進んでいるのです。

ただ注意したいのは、自動運転は手段であり目的ではないという点です。目的は安全性の向上です。ほとんどの交通事故は、基本的にヒューマンエラーです。またドライバーの負荷を低減できれば、快適性を向上でき、さらに省エネ運転も実現しやすい。それで車間距離を詰めることができれば、交通容量が増加して渋滞緩和になる。渋滞がなくなれば環境への負荷を下げられます。

自動運転は、こうしたいろいろな課題を解決することで、交通体系の進化を可能にし、ひいては社会の生産性を向上できると期待されています。

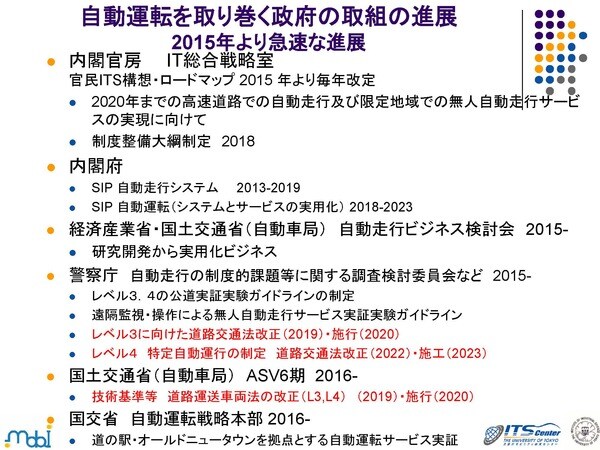

自動運転に関する国や省庁の施策一覧。各所でいろいろな取り組みが行われている

自動運転に関する国や省庁の施策一覧。各所でいろいろな取り組みが行われている拡大画像表示