時計界は、毎年スイスのバーゼルとジュネーブで新作時計の発表会が行われていた。それがコロナウイルスによるパンデミックによって、2020年1月のSIHH(ジュネーブサロン)、WPHH(ジュネーブ・ウォッチランド)を最後に、その祭りが途絶えたのである。

先行きが見えない状況だったが、22年には発表会の形を変え、WATCHES AND WONDERSとして復活。ただ、まだまだコロナの余韻は残っており、とくに海外渡航に慎重だった日本からの参加は少数に止まった。それはメディアだけでなく、ブランドスタッフ、バイヤーに至るまでだった。なので、日本では晴れて“復活”というイメージを持てなかったのだ。それが今年、コロナウイルスへの対応が変わったこともあって、多くの関係者が参加するとの情報が入ってきた。ついに復活する!そうなると『JBpress autograph』も参加しないわけにはいかない、と思い立ち、鈴木文彦編集長と時計担当の福留亮司が参加することとなった。

メディアだけでなく世界のセレブも参加。例えば、ロジャー・フェデラー

メディアだけでなく世界のセレブも参加。例えば、ロジャー・フェデラー

バーゼルとジュネーブ

まず時計界のいまを伝える前にスイスの時計フェアについて、簡単に説明したい。そうすることで、復活した発表会の意義がよりわかりやすくなるからだ。

2019年までは、スイスに世界中の時計バイヤー、ジャーナリストが集結し、華々しく時計の祭典ともいうべきフェアが行われていた。この30年は大きくバーゼルとジュネーブに別れて開催されていたのだ。

もちろん、その前は違っており、バーゼルでのみの開催だった。2017年に「バーゼルワールド100周年」という広報がなされていたので、はじまりは106年前にバーゼルで、ということになる。

最初の見本市は1917年。『シュヴァイツァー・ムスターメッセ・バーゼル』という名のものだった。年を見ればわかるとおり、当時は第一次世界大戦の真っ最中。永世中立国であるスイスだからできたフェアでもある。

その見本市は時計だけに限らず、チョコレートやチーズ、石鹸、玩具といった、現在ではスーパーで売っているものから、化学や運輸、金融などまで、とても幅広い商品を扱う産業見本市だったようだ。時計メーカーもティソやロンジン、ユリス・ナルダンなど29のメーカーが参加している。ただ、出展者はスイスのメーカーに限られていたという。

それが時計に特化し、スイス以外の欧州に門戸を開いたのが1972年だった。2016年版の公式ハンドブックには44回目と書いてあるので、いわゆるバーゼルワールドということでは、72年が第1回ということになる。現在のように出展者を世界へと広げたのは86年。このあたりで現在の時計フェアの原型がつくられている。

世界最大の時計見本市

そのバーゼルワールドは、2019年まで毎年3月、4月頃に約1週間かけて行われていた。誰もが知っている有名ブランドから、独立時計師が開く小さな工房まで、多種多様に200以上もの出店ブランドによって構成される世界最大の時計見本市で、基本的に商談がメインなのだが、ジャーナリストの取材、そしてチケットを購入すれば一般の人も入場できる、まさに祭典であった。世界最大の時計展であること、スイスが世界最高の時計国であることから、毎年多くの入場者が訪れ、2010年前後には期間を通じてのべ10万人以上の人々が来場している。

一方、より高級なサロンを求めて、1991年にカルティエを中心とする高級時計ブランドグループ(現・リシュモン グループ)が、バーゼルワールドから独立し、ジュネーブで独自のサロンを開催することになる。それがSIHH(ジュネーブサロン)だ。そして、それに賛同したオーデマ ピゲやジラール・ペルゴといった独立系の高級ブランドも参加し、一大勢力となった。

Watches & Wonders 2023でもひときわ大きなブースを構えるカルティエ

Watches & Wonders 2023でもひときわ大きなブースを構えるカルティエ

SIHHもバーゼルワールド同様、商談メインで、そこにジャーナリストもゲストとして参加するという形がとられていた。バーゼルワールドとの大きな違いは、招待状を持たない一般客は入場できないということ。あくまでも“高級サロン”というコンセプトは譲らなかった。なので、人数は制限されており、高級感を損なうことなくラグジュアリー感をもって運営されていた。

会場ではシャンパーニュ『ローラン・ペリエ』がふるまわれている

会場ではシャンパーニュ『ローラン・ペリエ』がふるまわれている

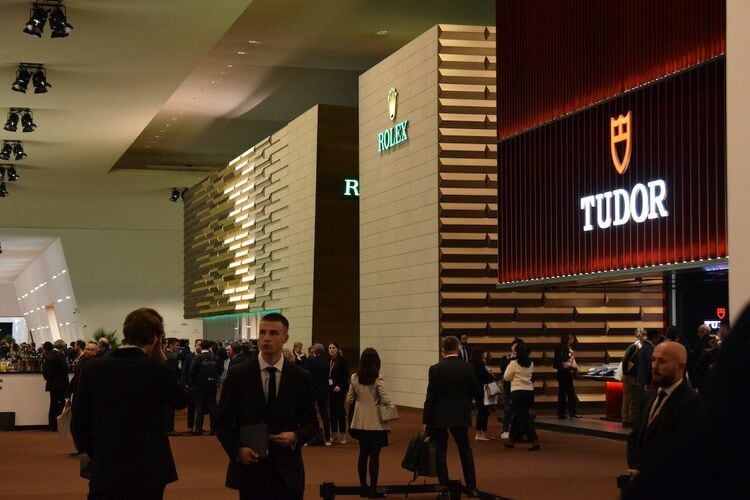

このSIHHこそが、現在我々が参加しているWATCHES AND WONDERSのベースとなるもの。SIHHに参加していたブランドに、バーゼルワールドで出展を続けていたパテックフィリップやロレックス、さらには、ルイ ヴィトングループの時計ブランド、エルメスやシャネルなど、高級かつ有名なブランドが加わることで、新しい高級サロンが形成されたのである。

世界中から人が集まる

時計はラグジュアリーな要素が多分にあり、成功し、富を得た人たちが注目する商品である。そして、サロンには世界中から人が集まってくるので、時計というモノだけではなく、そこにいると世界もある程度見えてくる。

開場にはロナウジーニョの姿も

開場にはロナウジーニョの姿も

筆者が参加しはじめた2000年代からだけでも、とくに好調な国はすぐにわかった。2000年代前半はやはりアラブ系の人が目立ち、その後ロシアの人たちがかなり増えた。ロシアの石油王イブラモビッチがサッカーの名門『チェルシーFC』を買収したのはこの頃だった。徐々に増えていた日本のメディアもリーマンショック以降は極端に減り、代わって中国人の参加者が急増していった。すると中国市場を意識した商品が増えていったのだ。

中国の時計業界人の数は非常に多く、とあるブランド担当者によると、中国担当は1日にメディアだけでも120のアポがあるという……

中国の時計業界人の数は非常に多く、とあるブランド担当者によると、中国担当は1日にメディアだけでも120のアポがあるという……

時計自体も2000代の時計ブームでは大型化や複雑時計を製作するブランドが増え、とくに難易度の高いトゥールビヨンモデルがかなり目についたのには驚かされた。そしてリーマンショック以降は原点回帰という言葉を耳にし、ベーシックなモデルが増えたのである。2010年代後半は、名作コレクションのブラッシュアップや復刻モデルが人気となった。カラーバリエーションが増えるなど、2000年代に匹敵するような時計人気の到来を思わせたところで、コロナによるパンデミックが発生。世界中の関係者が集う時計の祭典が開催されなくなったのだ。そんな中でも時計人気はそれほど下降することもなく、いまではまた上昇傾向にあるようだ。

『JBpress autograph』取材班は、他分野での海外取材はあるが時計のフェアははじめてという編集長・鈴木の新鮮な眼と、2000年代から取材してきた筆者が感じる変化を織りまぜ、独自の視点で、再出発した“腕時計のいま”をできる限り伝えていきたいと考えている。

会場となるPalexpoはジュネーブ空港のすぐそば。2023年の会期は3月27日(月)から4月2日(日)までの1週間。週末となる4月1日、2日は一般開放される

会場となるPalexpoはジュネーブ空港のすぐそば。2023年の会期は3月27日(月)から4月2日(日)までの1週間。週末となる4月1日、2日は一般開放される