文=平松 洋

絵に魅せられた文学少女の成功

前回に引き続き、「愛の物語」からはじめよう(「嫉妬の物語」にならなければいいのだが・・・)。今回の主人公は、私と同い年で、アメリカはワシントンで生まれた、とある女性である。

時は、今から38年前の1982年のことだ。その年の10月で20歳になる彼女は、桜美林大学の語源ともなっているオハイオ州のオーバリン大学で英文学を学んでいた。多分、休みの時期にでも、生まれ育ったワシントンに帰省したのだろう。ワシントン・ナショナル・ギャラリーで、その年の4月から開催されていた『マウリッツハイス王立美術館展』に足を運んだのだ。

そこで、人生を変える1枚の絵に出会う。それが現在、『真珠の耳飾りの少女』(図1)と呼ばれているフェルメールの作品だった。多分、私と同じく、その絵の前にたたずみ、何度も足を運び、絵の少女と見つめあったはずだ。彼女もまた、この少女に魅了され、この絵を愛してしまったのである。そして、展示を見終わった後、ポスターを購入し、以来、16年間、自室に貼り続けていたという。

図1:ヨハネス・フェルメール『真珠の耳飾りの少女』1665年頃、キャンヴァスに油彩 マウリッツハイス美術館

図1:ヨハネス・フェルメール『真珠の耳飾りの少女』1665年頃、キャンヴァスに油彩 マウリッツハイス美術館

ちなみに、この展覧会は、フォートワース、シカゴ、ロサンゼルス、トロント、ニューヨークを経て、2年後の1984年に東京上野の国立西洋美術館にやってくる。そこで、彼女と同じく、私はこの絵に出会い、恋に落ちたことは前回、書いた通りである。そして、展示を見終わった後、普段なら買わないプリント画2枚を購入し、以来、36年間、保存し続けている。

しかし、彼女と私が決定的に違っていたのは、彼女は、出会いから16年後、この絵をテーマに小説を書き、翌1999年にロンドンで出版し、大ベストセラー作家となったことだ。彼女の名前は、トレイシー・シュヴァリエ。小説のタイトルは、言うまでもないだろう。『真珠の耳飾りの少女』である。

この小説は、15年間で、38カ国語に翻訳され、世界中で500万部以上を売り上げたというから驚きである。一方、私の場合は、ここ5、6年ではあるが、4、 5冊が、せいぜい2、3カ国語に翻訳されているにすぎず、彼女に比べれば、いずれの部数も雀の涙である。同い年で、同じ展覧会に足を運び、同じ絵を愛し、同じく複製プリントを購入し、手元に置き続けてきた者としては、まことに情けない。小説と評論では、こうも違うかと、自分の才能を棚に上げて、ボヤきたくもなるだろう。いやはや愚痴話になって申し訳ない。やはり「愛」ではなく、「嫉妬」の物語になってしまったようだ。

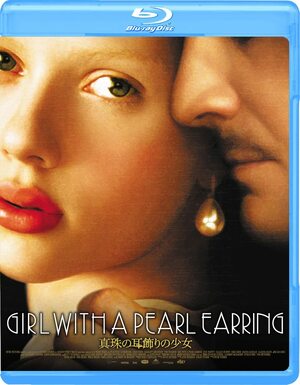

閑話休題、話を戻すと、評論とは違って、それほどまでに小説は広く読まれ、その影響力も絶大なのだ。しかも、このベストセラーは、発売から4年後の2003年に映画化され、多くの人々に訴求するようになる。それが、フェルメール役に、後の『英国王のスピーチ』でも知られる名優コリン・ファース、絵のモデルとなったとされる小間使いの少女役に、最近では『アベンジャーズ』のブラック・ウィドウ役で人気のスカーレット・ヨハンソンを起用した映画『真珠の耳飾りの少女』(図2)である。

図2:真珠の耳飾りの少女 [Blu-ray]

図2:真珠の耳飾りの少女 [Blu-ray] 販売元=ギャガ

我が国でも、小説は、2000年6月に翻訳出版され、映画は、2004年4月に公開されている。これまで、日本国内において概ね『青いターバンの少女』と呼ばれてきたこの作品は、これ以降、『真珠の耳飾りの少女』として定着していく。前回、このタイトル変更には、2000年前後に起こった一つの事件が関わってきたと書いたのは、このことだったのだ。では、本当に、小説や映画によって絵画の作品タイトルが変更されるものなのだろうか?

ガラパゴス日本と違う海外のタイトル事情

実は、フェルメールを専門とする日本の一部研究者の間では、すでに、1990年代後半から、『真珠の耳飾りの少女』のタイトルを採用してきたのである。これは、70年代から海外の研究者の間で主流になってきたタイトルを、1995年までに、所蔵館のマウリッツハイス美術館が採用したことが大きいだろう。前回も書いたが、1995年から始まった展覧会において、『真珠の耳飾りの少女』のタイトルで絵を展示し、宣伝においても、この作品を前面に打ち出したのである。

その展覧会は、またしても、ワシントン・ナショナル・ギャラリーで開催されたのだ。1995年11月から始まった展覧会は、翌96年2月まで行われる。この時、ワシントン出身のシュヴァリエは、すでに英国に移住していたので、想像するに、クリスマス休暇で帰省し、翌年になって展覧会を見たのだろう。あるいは、96年3月~6月にオランダのマウリッツハイス美術館で開催された巡回展に足を運んだ可能性もなくはない。なぜなら、小説の謝辞で、「1996年のフェルメール展カタログ」を参照したと書いてあるからだ。細かい話で申し訳ないが、英文カタログ出版年は95年でなければ校正ミスで、多分、彼女の他の年代記述から考えると、これは訪れた年を書いたものだろう。

当のワシントン・ナショナル・ギャラリーのホームページでも、この時の展覧会が、フィクション、詩、映画、さらにはオペラ作品に至るまで多大な影響を与えたと自慢気に紹介し、ご丁寧にも、本展が影響を与えたとされる書籍の写真も掲載している。

そこには、スーザン・ヴリーランドの『ヒヤシンス・ブルーの少女』をはじめ、シリ・ハストヴェットの『向こう側:エッセイ』、J.P.スミスの『光の発見』、ブルー・バリエットの『フェルメールの暗号』、ジョン・ベイリーの『赤い帽子 フェルメールの絵をめぐるファンタジー』にまじって、シュヴァリエの『真珠の耳飾りの少女』の書影も見える。要は、美術館としても、本展が、シュヴァリエの小説に影響を与えたと認識しているだけでなく、その影響はシュヴァリエ一人にとどまらず、広範囲に及び、一大ブームとなったことを表明しているのだ。

このブームが、5~10年遅れでやってきたのが日本で、すでに世界的に愛されていたフェルメールを、「日本人が大好きなフェルメール」とか「日本人はなぜフェルメールが好きなのか?」といったキャッチコピーで煽り立てるメディアやフェルメール本が、いかにいかがわしいか分かるはずだ。

いずれにしても、海外では、彼女の小説によって『真珠の耳飾りの少女』というタイトルが一般的になったわけではなく、世界的に話題となった95年~96年の展覧会でのタイトルが、小説に採用されていただけなのだ。しかも、小説は、この展覧会の3年後に発表されていて、すでに、海外メディアでは、『真珠の耳飾りの少女』のタイトルで広く流通していたのである。そのため、世界では、一部地域と誤解を除いて、小説や映画によってタイトルが変わったという認識は存在しない。

一方、日本の状況は、前回見てきたように、1984年の展覧会で、『青いターバンの少女』を採用して以来、トレイシー・シュヴァリエの小説が翻訳出版された2000年の大阪展においても、このタイトルが採用され続けていた。これを、筆者のように、矜持ととるか、日本独自の閉塞的なガラパゴスとみるかは、意見が分かれるところだろう。しかし、そうした問題以前に、当時の日本では、このタイトルに関して、さらに面白い事態が発生していたのである。

日本におけるゼロ年代のタイトル変遷

おかしな事態とは、2000年に日本で翻訳出版されたシュヴァリエ自身の書籍においてなのだ。この小説の表紙(図3)を飾るのは、もちろん、『真珠の耳飾りの少女』でなければならない。ところが、その画像タイトルは、なんと

「≪青いターバンの少女≫(真珠の耳飾りの少女)」となっていたのだ。これを事情の知らない人が素直に読み取ると、絵の正式名称は『青いターバンの少女』なのだが、小説家が、何らかの理由で「真珠の耳飾りの少女」と呼んでいるのだと思ったはずだ。

真珠の耳飾りの少女 (白水Uブックス) 著=トレイシー・シュバリエ 訳=木下哲夫 白水社 表紙画像は2004年再刊の新書版だが、表紙タイトルは同じく≪青いターバンの少女≫(真珠の耳飾りの少女)となっている。

真珠の耳飾りの少女 (白水Uブックス) 著=トレイシー・シュバリエ 訳=木下哲夫 白水社 表紙画像は2004年再刊の新書版だが、表紙タイトルは同じく≪青いターバンの少女≫(真珠の耳飾りの少女)となっている。

しかも、同時期に発売された、美術雑誌のほとんどが、同じ「≪青いターバンの少女≫(真珠の耳飾りの少女)」をタイトルに採用していたのである。これは、シュヴァリエの小説が日本で発売される2カ月前から開催されていた大阪展でのタイトルが、影響していたことは明らかだろう。つまり、2000年の春には、美術ジャーナリズムはもちろん、『真珠の耳飾りの少女』というタイトルを定着させたとされる書籍さえもが、作品の正式タイトルを『青いターバンの少女』としていたのである。

さらに不思議なことは続く。2004年には、例の映画が公開されたため、自律的な基準をもたない美術ジャーナリズムは、手のひらを返したように、『真珠の耳飾りの少女』を絵のタイトルとして一斉に掲載する。これで、一気にタイトルが変わったと思いきや、手元にある2008年から10年にかけて出版された「絵画の見方」や「名画を読み解く」といった美術解説書をパラパラめくると、なんと『青いターバンの少女』のタイトルが健在なのだ。監修者や執筆者は、いずれも学芸員経験のある美術史家たちであるが、注目すべきは、いずれもオランダ美術の専門家ではないことだ。

少数ではあるが、こうした青いターバン派がまだいる一方で、世界の状況から5~10年遅れで日本にやってきたフェルメールブームに乗って、美術畑ではない門外漢の方々が次々に書籍を出し始めたのだ。このすべてが、なんと『真珠の耳飾りの少女』のタイトルを採用していたのである。

その特徴は、タレントやライター、他分野の学者といった顔ぶれで、著者が美術畑でないばかりか、媒体も美術関連ではない雑誌連載をまとめたものや、編集部が著者を選び、現地取材をさせて書かせたものが目立つ。しかも、著者の中には、ブーム以前に、フェルメールに対しての言及がほとんどなく、ワシントン展を含め、それ以前にフェルメールに興味をもった形跡がたどれないものもいる。

さらに面白いのが、こうした書籍の多くに、まるで判を押したように、シュヴァリエの小説と映画を枕話とし、「『青いターバンの少女』とも呼ばれてきた」という表現が使用されていることだ。

その幾つかは、この常套句を現地取材の紀行文に登場させていて、世界的に『青いターバンの少女』と呼ばれてきたかのような誤解を招きかねない。多分、海外取材をしていても、世界的にこの作品が、どう呼ばれてきたかも知らないのである。今回は、タイトル論なので、内容については控えるが、美術史を少しでも学んでいれば、決して言わないであろう残念な記述も目につく。

ゼロ年代、特に映画公開の2004年以降、日本では、こうした門外漢の連載やフェルメール本が、数多く企画出版され、美術史家や美術評論家が書いた書籍以上に売れていく。それらは、一様に『真珠の耳飾りの少女』を絵のタイトルに使用していたのである。この日本のゼロ年代の不思議なタイトル事情を、私なりの独断と偏見でまとめさせていただくと、以下のようになるだろう。

A:美術史家(オランダ17世紀絵画の専門家):以前から基本的に『真珠の耳飾りの少女』

B:美術史家(オランダ美術は専門外):日本でのインデックス機能を考え『青いターバンの少女』

C:美術畑ではない門外漢:小説と映画の影響と、取材した美術館でのタイトルを踏襲し『真珠の耳飾りの少女』

D:美術ジャーナリズム:展覧会、小説、映画等の影響で揺れ動き、当初は『青いターバンの少女』(Aに依頼しても)、その後は、『真珠の耳飾りの少女』

Aは、70年代からの世界の潮流を知っているため、早くから『真珠の耳飾りの少女』をタイトルとしてきたが、日本の中では主流とならなかったことは、2000年の大阪展でのタイトルであきらかだろう。かといって、Bも、ゼロ年代には極めて少数派で、ほとんど影響力を持たず、Cのみがベストセラー化する。つまり、日本においてのみ、小説と映画のタイトルと、その影響を受けたCと自律的な基準を持たないDの共犯関係によって、一般大衆に『真珠の耳飾りの少女』というタイトルが定着してしまったのだ。このゼロ年代の動向に、ダメ押しをしたのが、私が展示会場で不平をこぼした例の2012年の展覧会だったのである。

実は、この憤りの原因は、単なるタイトル変更にあったわけではなく、そもそもこの作品を『真珠の耳飾りの少女』と呼んでいいのか、筆者自身が苦悩した経緯があったからだ。次回は、いよいよ、作品自体の核心に迫るとともに、このタイトルの問題点を明らかにしたい。