出所:日刊工業新聞/共同通信イメージズ

出所:日刊工業新聞/共同通信イメージズ

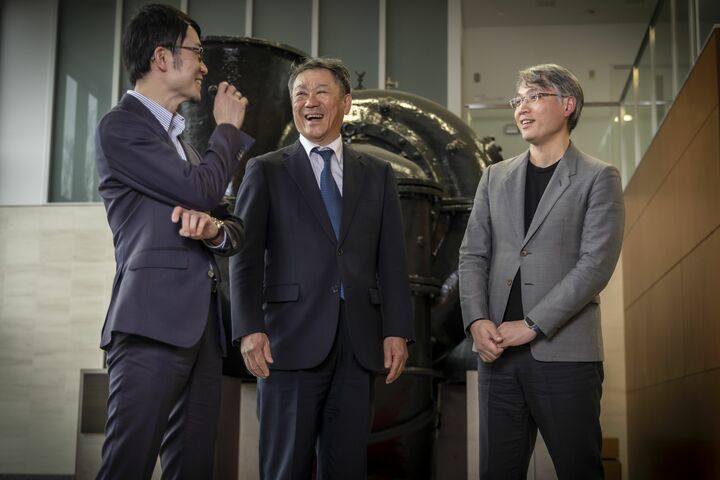

荏原製作所がグローバルでERP(統合基幹業務システム)導入を進めている。プロジェクトを率いるのは、同社執行役 CIO兼情報通信統括部長の小和瀬浩之氏だ。花王などでグローバルのERP導入を担い、「プロCIO」とも呼ばれる小和瀬氏は、こうしたCX(コーポレート・トランスフォーメーション:企業変革)のポイントをどこに置いているのか。経済産業省による「グローバル競争力強化に向けたCX研究会」の座長を務めた日置圭介氏、会の発足から携わった経済産業省の片山弘士氏と共に語り合った。

世界各社が「1つの組織体」として動く経営

――荏原製作所では現在、グローバルでERP導入を進めています。近年、日本の製造業においてIT基盤統一の重要性は語られているものの、なかなか進んでいない印象があります。CX研究会でも議題として取り上げられましたが、企業がこうした取り組みを進める鍵はどこにあると感じますか。

小和瀬浩之氏(以下敬称略) このような施策を単なる「IT改革」と捉えるのではなく、企業全体の「経営改革」として認識することが重要ではないでしょうか。私なりの表現で言えば、「インターナショナル経営からグローバル経営に転換する」ということです。ERP導入は目的ではなく、あくまでこの経営を実現するために必要なツールという位置付けです。

荏原製作所 執行役 CIO 兼 情報通信統括部長の小和瀬浩之氏(撮影:酒井俊春)

荏原製作所 執行役 CIO 兼 情報通信統括部長の小和瀬浩之氏(撮影:酒井俊春)

インターナショナル経営というのは、簡単に言えば、財務や人事、情報システムといったコーポレート機能を海外のグループ各社それぞれに持たせ、各々がある程度自立して経営を行うことです。

一方、グローバル経営というのは、全ての機能を各社に持たせるのではなく、「シェアードサービス」としてどこか1カ所に集約します。世界に広がるグループ各社が、文字通り1つの組織体として動く、一体で経営することを意味します。

これを実現するには、グループ全体で業務を標準化して、システムやデータを一元化しなければなりません。その一手としてERP導入があります。

――大前提として、荏原製作所ではグローバル経営への転換が必要だと考えたということですよね。

小和瀬 はい。低いコストで経営できグローバルでのガバナンスを強化しつつ、世界中の人材を適材適所で活用できる、海外の大型M&Aなど急激な事業変化に対応できる、こうしたことを実現するためには、グローバル経営が必要になってきます。

日置圭介氏(以下敬称略) 国内に閉じて事業を展開している企業なら、こうした経営を意識する必要はそこまでないかもしれません。しかし、世界各地に拠点を持つ企業の場合、財務や人事、リーガルなどのスタッフ機能は、現地の法規制への対応に配慮しつつも、グループ全体で一定のルールを持ち、それに基づく標準の型で動かしていかなければ、グローバルスケールでの効率的な運営や、世界に点在するエキスパーティス(専門性)の活用など競争力を高めることはできません。この感覚を経営者が持てるかが極めて重要な時代になっています。

一般社団法人日本CFO協会/日本CHRO協会シニアエグゼクティブの日置圭介氏

一般社団法人日本CFO協会/日本CHRO協会シニアエグゼクティブの日置圭介氏

片山弘士氏(以下敬称略) グローバル展開していない企業でも、国内に多数の子会社を持つ場合は、同様の改革が必要といえます。財務や人事などのコーポレート機能を各子会社がそれぞれ独自のやり方で持ち、本社からそれらの情報が一元的に見えていない事例は少なくありません。すると、機能の重複によって固定費がかさむだけでなく、子会社ごとに部分最適を追求してしまい、非効率が発生してしまいます。

システムの入れ替えは、業務を変えるチャンス

――冒頭で話が挙がりましたが、グローバルでERP導入を行う場合、「業務の標準化」が必要になります。システムを変える前に、まずは世界各拠点の業務を合わせないと、生まれるデータがバラバラになり一元化につながらないということだと思いますが、実際にどこから業務の標準化を始めればよいのでしょうか。

小和瀬 KPI、業務ルール、業務プロセス、コードの4つから標準化を進めるのが私の考えです。KPIというのは、各業務における業績評価の指標です。業務ルールと業務プロセスは、まさしく各業務の決まりごとや型のことで、コードについては品目コードや各製品がどのカテゴリに属するかという分類の基準などを指しています。

言うのは簡単ですが、実行するのは容易ではありません。例えば重さの単位を見ても、日本ではグラム、アメリカではポンドが使われるように、さまざまな違いがあるのです。

片山 国によって売上高の定義が変わることもありますし、品目コードもグループ内で統一されていないケースは少なくありませんよね。

経済産業省 大臣官房 政策審議室長の片山弘士氏

経済産業省 大臣官房 政策審議室長の片山弘士氏

小和瀬 実際に、同じ製品ながら生産部門と販売部門で品目コードが違うということもありました。こうしたものを一つ一つ統一していかなければなりません。当然、各社への説得は不可欠であり、なぜこの改変が必要か、現地の会社に細かく説明していきました。

日置 小和瀬さんが「経営改革」とおっしゃったように、システムを導入するという単純な話ではなく、業務そのものを変えていく変革になります。慣れ親しんできたこれまでのやり方をいかに刷新できるかが最大の山場であり、そこに経営が踏み込むところから始まるのです。

小和瀬 逆に言えば、システムを全面的に入れ替えるタイミングは「業務を変える大きなチャンス」と言えるでしょう。今や業務とITは表裏一体であり、業務を刷新するには併せてシステムの更新も必要になります。この両輪を回せる機会は少なく、そのチャンスを最大限に利用すべきです。しかし、日本企業では有効活用できていないと感じています。

片山 中には、システムを各現場の業務に合わせてカスタマイズしてしまうケースも多く見られます。それは従来のような個別最適を招き、グローバルでの標準化が進んでいきません。

こうした事象の根底にあるのは、日本企業の現場が優秀ということです。それは間違いなく強みでもあるのですが、グローバルの標準化を進める上では、難しさの要因になっています。この点をどう両立するか、日本企業にとって長年の根源的課題でしょう。

半導体事業での危機感が導入の推進力に

――こうしたハードルがありながらも、荏原製作所では2025年中にグローバルでのERP導入を完遂させる予定とのことですが、ここまで進めることができた原動力はどこにありましたか。

小和瀬 「危機感」と「トップの理解」が大きかったと思います。危機感というのは、例えば当社の半導体事業の場合、対面する海外のお客さま企業やサプライヤー、競合企業はすでにグローバル一体の経営を行っており、世界各拠点を横串で見ています。当社も早く同じ状況を作らなければ、いずれ太刀打ちできなくなると感じていました。なぜなら、相手企業には見えていて、こちらには見えない情報がたくさん存在するからです。

日置 グローバル一体の経営をしている企業なら、世界中で行われている取引や、各地域のビジネス状況をリアルタイムで確認することも可能です。そういった企業と相対した時に、統合的な基盤がなければ情報戦で負けてしまう可能性が高い。こうした危機感を、実際の交渉の場で感じられたのでしょうか。

小和瀬 そうですね。だからこそ、もう1つの原動力となった「トップの理解」が生まれた部分もあると思います。ERPの導入を決めたのは、前社長の浅見正男(任期は2019年3月~2025年3月。現在は取締役会長)の時代でしたが、この活動の重要性を理解し、浅見自ら取り組みをけん引してくれました。

ERPの導入は大きな金額を要しますし、すぐに効果が出るものではありません。しかし、浅見は「私が社長の時に成果が出なくてもよい」とプロジェクトを敢行したのです。

日置 創業系以外の日本の大企業では、社長の任期が欧・米と比して短いケースが多い。にもかかわらず、その期間の中で企業業績を成長させなければならない責務があります。こうした状況下で、すぐに成果と直結しないこのような経営基盤の領域に手を付けられるか。自分が畑を耕して次の代につなごうと腹をくくれるか。まさに長期的な視点を持った経営者としての胆力が問われます。

企業が成長し続けるには、攻めだけでなく、こうした守りの領域への投資も必要です。欧・米の先行企業は、苦労をしながらも守りの領域への手当てが一定程度済んだ状態だからこそ、攻めに注力できるわけですが、ほとんどの日本企業はまだそこにまで至っていません。しっかりとした足場がなければリスクも把握できない。浅見社長がその役割を引き受けられたことが大きかったのではないでしょうか。

小和瀬 併せて、6年間の任期の中で姿勢がぶれなかったことも大きかったと感じます。先ほど言ったように、業務の標準化を行えば、どうしても現場への浸透に苦労する時期があります。その際、浅見自ら現場を説得して進めました。

また、ERP導入においては、各部門の責任者からなるステアリングコミッティー(※)を設けていますが、浅見をはじめとした経営層も毎月出席してきました。トップがプロジェクトの当事者となり、経営、事業部門、IT部門の三位一体で行えたことがポイントだったと思います。

※プロジェクトや組織における意思決定や方向性を指導・助言する役割を担う委員会のこと

日置 経営トップが当事者になることは、CXを実行していく際において最も重要な点です。日立製作所でも、かつて「Hitachi Smart Transformation Project(日立スマートトランスフォーメーションプロジェクト)」に取り組みました。当初は主にコスト削減を目的としていましたが、2012年8月からはグループ構造、本社、グローバル人財までをスコープに入れ、世界で勝てるメジャープレイヤーを目指すベく、スマートトランスフォーメーションプロジェクト強化本部を立ち上げました。この際、本部長に就任したのは、当時の中西宏明社長です。リーダーが自身の行動で強い意志を示し、全社をけん引する。それこそが企業を変革する上での要点です。