味の素グループ 取締役 代表執行役副社長Chief Innovation Officer 研究開発統括の白神浩氏(撮影:榊水麗)

味の素グループ 取締役 代表執行役副社長Chief Innovation Officer 研究開発統括の白神浩氏(撮影:榊水麗)

味の素グループが培ってきたアミノ酸の知見から生まれた半導体材料「味の素ビルドアップフィルム(ABF)」。今やABFは世界中の高性能半導体に使われており、同社の成長事業となった。さらには、このABF事業を“成功モデル”として他事業に生かすことで、会社全体の収益を大きく伸ばしたという。どのように事業を広げていったのか、技術トップを務める味の素グループ 取締役 代表執行役副社長Chief Innovation Officer 研究開発統括の白神浩氏に聞いた。(後編/全2回)

ABF初期の動きを「成功モデル」として他事業に

味の素が1990年代に開発したABFは、半導体に用いられる層間絶縁材である。ベースになっているのは「エポキシ樹脂」という化合物の技術で、味の素グループ(以下、味の素)が持つアミノ酸の知見をきっかけに生まれた。

前編で触れた通り、味の素には、創業時から蓄積してきたアミノ酸のノウハウがある。それらを活用して、社会課題の解決につなげる独自の科学的アプローチを「アミノサイエンス」と定義し、さまざまな領域で事業を展開している。

ABFもその一つ。同社は早くから、アミノ酸の知見を基に機能性材料を開発しており、その中でも代表的な成功例となった。

さらに同社では、この事業を“成功モデル”の型として、他の事業開発に応用しているという。始めたのは2010年頃から。こうした取り組みが業績を押し上げる一因となり、2011年からの10年間で同社全体の事業利益は約18%成長したという。

「型化し、他に応用する」とはどういうことか。

この製品が開発された1990年代後半、半導体市場では、より高性能な半導体を作るためのイノベーションが起きていた。たくさんのプレイヤーが連携し、新しいエコシステムを形成する最中にあったという。

味の素は、この「次世代の半導体製造」において、同社のアミノサイエンス、具体的にはエポキシ樹脂の技術を生かせるチャンスを見出し、ABFを開発した。

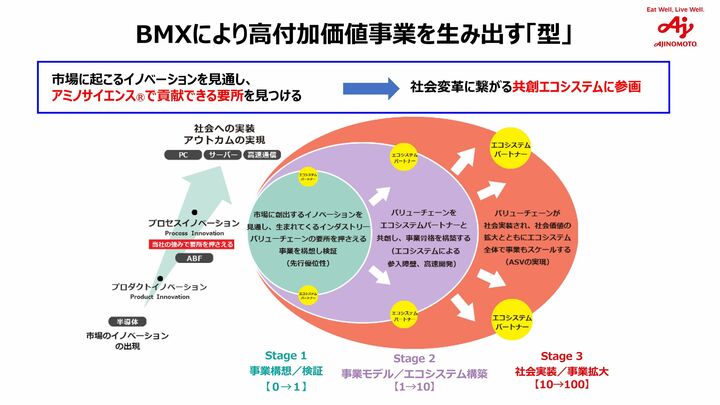

「プロダクト(製品)のイノベーションが起きると、次に、そのプロダクトを作る材料や製造方法に関するプロセスイノベーションが起こります。私たちが型化し、別事業に応用していったのは、世の中で起きているさまざまなプロセスイノベーションにおいて、アミノサイエンスで貢献できる要所を絶えず探し、見つけたら素早くそこに参入していくことでした」

イノベーションを見通し、エコシステムに参入していくモデル

イノベーションを見通し、エコシステムに参入していくモデル拡大画像表示

取り組みがもたらした、スペシャリティ事業への転換

実際に、ABFの成功モデルを応用して生まれた技術もある。その一つが、バイオ医薬品の製造に必要なオリゴ核酸合成

味の素では、CDMO事業という、いわゆる医薬品の製造・開発サポートや、製造の鍵となる材料を供給する事業を展開してきた。こと医薬品の分野では、近年、バイオ医薬品への注目が集まっている。これも一つのプロダクトイノベーションであり、それに合わせて素材や製造方法の進化といったプロセスイノベーションも起きている。「バイオ医薬品を高品質かつ適切な金額で安定的に供給するための技術革新が活発になっています」。

そんな中、バイオ医薬品の製造プロセスに活用できる技術として「AJIPHASE」が生まれた。これまでのオリゴ核酸合成において主流だった「固相合成」に対し、「液相合成」による製造手法だという。「世界で唯一の工業化された技術」だと白神氏は説明する。

その他の事例として、再生医療用の培地(ばいち、細胞や微生物の培養に用いる物質)「StemFit」の開発がある。再生医療も、昨今注目されている革新的な技術であり、それを実現するためのプロセスも進化している。中でも培地は、再生医療の製造承認を得るために不可欠な要素とされ、重要性が高まっている。

先述したように、ABFの成功モデルを本格的に他事業へ応用し始めたのは2010年頃のこと。実はこの時、味の素として抱えていた課題が、「ABFの成功を型化して他の事業に応用する」という戦略につながった。

「2010年頃に、中核となっていたアミノ酸素材事業の一部がコモディティ化の波にさらされていました。海外企業の参入や、価格競争の激化が起きていたのです。その中で、既存事業を大切にしつつ、コモディティ化されにくい高付加価値の事業を作っていかなければならないという思いが芽生えました。われわれはよく『コモディティからスペシャリティへ』と言っていましたが、そのために必要なことを考えた末に、高付加価値事業として定着したABFのモデルを応用する取り組みを始めたのです」

技術トップがとらえる、味の素の「強み」とは

さまざまな領域において、アミノサイエンスを基にしたソリューションを提供する味の素。そんな同社の技術開発における強みはどこにあるのか。白神氏はいくつかの要素を口にする。

一つは、前編で触れたように、技術開発に携わる人間が常にマーケットを意識して研究や開発を行っていること。そしてもう一つ、事業側と開発側が目指すゴールを一致させ、会社一体となって取り組んでいることも強みだという。

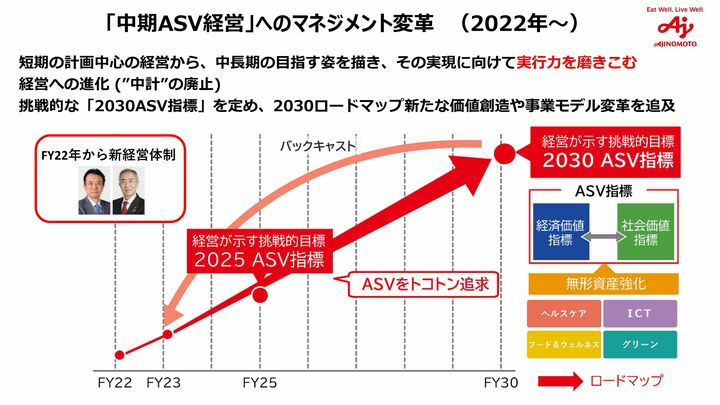

「会社全体で整合性を取ることにより、必要な事業モデルの構築からマーケティング、そして技術開発まで一貫性を持って進めることができています。一例として、当社では2030年に向けた事業ロードマップを作っています。それと並行して、開発サイドも2050年頃を視野に入れた技術ロードマップを掲げています。これら両方のロードマップは整合させており、事業から研究、開発まで、会社としてどのような社会課題の解決を見据えているのか、最終的に生み出したい社会価値は何かを一致させているのです」

味の素Gが描く中長期のロードマップ

味の素Gが描く中長期のロードマップ拡大画像表示

さらに、目指すゴールに向けて必要な技術が社内に無いならば、M&Aなどで外部からアセットを獲得する。事業、研究開発、外部アセットの獲得まで、一気通貫でつながっているという。

「その他の強みとして、当社ではアミノサイエンスを軸にさまざまな領域に技術を展開してきたため、ヘルスケアやバイオ、半導体など、広範な分野の技術人材がいます。技術開発のテーマも多岐にわたります。さまざまな分野の技術や知見を融合できるのは強みですし、それらをより強化するための場も作っています」

一例として、グローバル全体でグループ各社の研究者が集い、研究報告会や事例共有の場を定期的に設けているという。単純に発表するだけでなく、話し合い、議論を起こすプログラムにしており、知の共有や交換をもたらしているとのこと。

AIの進化と共に科学の発展が進む中、アミノサイエンスが貢献できる可能性も「未来に向けて広がっていく」と白神氏。「志を持ち、アミノサイエンスによるイノベーションや社会価値の創造を実現できる人財を育てていくことも重要です」。同社の取り組みが世界中の人々の生活をより豊かにし、「持続可能な社会の実現に寄与できることを信じています」と語る。

■【前編】今や世界のパソコンの「なくてはならない材料」に 味の素が半導体事業を始めた意外な経緯

■【後編】「プロセスイノベーション」への参入が生んだ事業成長、味の素がコモディティ化を乗り越えた転機(今回)