味の素グループ 取締役 代表執行役副社長Chief Innovation Officer 研究開発統括の白神浩氏(撮影:榊水麗)

味の素グループ 取締役 代表執行役副社長Chief Innovation Officer 研究開発統括の白神浩氏(撮影:榊水麗)

創業時から食品の領域で事業を続けてきた味の素グループ。実は同社には、半導体材料の製造企業という一面もある。今や世界中の高性能パソコンのCPUに用いられる絶縁材「味の素ビルドアップフィルム(ABF)」は、同社が創業以来培ってきたアミノ酸の製造技術を基に誕生した。果たしてどのようなプロセスを経て生まれたのか、技術トップを務める味の素グループ 取締役 代表執行役副社長Chief Innovation Officer 研究開発統括の白神浩氏に聞いた。(前編/全2回)

1990年代の厳しい状況がABF誕生の契機に

100年を超える歴史を持つ味の素グループ(以下、味の素)。同社の事業は、うま味調味料として知られる商品「味の素」から始まった。その原材料はグルタミン酸ナトリウム。アミノ酸の一種である。

同社では、創業時から蓄積してきたアミノ酸のノウハウがある。それらを活用して、社会課題の解決につなげる独自の科学的アプローチを「アミノサイエンス」と定義し、さまざまな領域で事業を展開している。アミノ酸自体を使った商品開発を行うだけでなく、アミノ酸の製造時に生まれる副生成物を起点にした事業もある。

展開先は、必ずしも食品業界に限らない。代表的な例は、同社が1990年代に開発したABFだ。CPUに使われる層間絶縁材料であり、今では全世界の主要なパソコンに広く利用されているという。半導体の高性能化が急速に進んだことに伴い、大きな成長を遂げた事業となった。

なぜ半導体の領域に目を付けたのか。「きっかけは、当時の『化成品事業』が厳しい状況に立たされたことにあります」と、白神氏は言う。

化成品事業は、アミノ酸のノウハウを生かして化粧品向け素材、あるいは機能性材料などを開発する事業で、1940年代からスタートした。代表的な取り組みとして、機能性材料においては、エポキシ樹脂の硬化剤や接着剤、あるいは難燃剤などがあった。

しかし、この化成品事業が1990年代に危機に直面した。

「理由は、当社が扱っていた製品にコモディティ化が起きたことです。参入障壁が下がり、各社の価格競争などが激化したことで、製品の付加価値が付きにくくなっていきました。当時、この事業に関わっていた者たちは『このままでは生き残れない』というほどの危機感を抱いていたのです。化成品事業の変革は不可欠でした」

なぜ半導体の領域にターゲットを定めたのか

こうした危機感がABFの誕生へとつながった。当時、化成品事業に関わる人たちは、自分たちの持つ技術を生かせる新しい領域を血眼になって探したという。「事業部側も開発部側も一体となって、さまざまな調査を行いました」。調査方法は、大規模なデータ収集やリサーチを組織的に行ったわけではなく、一人一人が泥臭く調べていったと話す。

「その中でターゲットになったのが、半導体の領域でした。当時、半導体の製造方法はイノベーションが起きており、従来とは異なる基板の製造方法への切り替えが始まっていました。この『新しい製造方法』において、当社のエポキシ樹脂の技術が生きると考えたのです」

それまでの半導体基板は、簡単に言えば液体の原料を基に製造する手法が主流だった。しかしこの時期、薄膜のフィルムを重ねていく製造方法への切り替えが始まっていたのである。この製造工程において、同社のエポキシ樹脂の技術を投入するアイデアが生まれた。こうしてABFの事業がスタートしたという。

自社の技術を生かせる領域として半導体に目を付けたことが、ABF成功の大きなポイントになったのは間違いない。しかしそれだけでなく、参入のタイミングも成功要因の一つだと白神氏は考える。つまり、半導体の製造方法がちょうど大きく変わろうとしている時期にこの領域に参入し、半導体製造の新たなエコシステムに加われたことが大きいという。

「当時、半導体製造の大胆な進化を実現するため、さまざまなプレイヤーが連携し、新しいエコシステムを構築しようとしていました。このエコシステムにいた各プレイヤーは、企業や組織の壁を超えて、緊密に連携しながら製造プロセス全体の技術を高めていったのです。なぜなら、エコシステムの中の全てのプレイヤーが高い技術を発揮しなければ、最終製品の進化を実現できないためです。私たちはその初期段階から参画できたことで、他のプレイヤーと一緒に技術を進化させていくことができました。こうして、その後長きにわたり活用されるABFの技術を確立することができたのです」

緊密な連携により、次工程のプレイヤーが本当に求めているものを熟知することで、後から参入してきた他社との競争においても「力を割くべきものとそうでないものを見極めて、必要な箇所からレベルを上げていくことができました」と話す。

企業の垣根を超えた連携をしていく上で、目標の共有がうまくいかなかったり、相手の求めている性能と自社の目指す性能にズレが生じたりということはなかったのだろうか。

「そのようなズレはあまり起きなかったと言えます。なぜなら半導体製造の世界では、各プレイヤーの要求する品質や、目指す水準の多くが、数値などで明確化されているからです。とはいえ、その数値をクリアするのは簡単ではなかったですし、当社の技術開発における大きなチャレンジだったことは間違いありません。研究者や開発メンバーが努力を続けながら、求められる目標に対応し続けたこと、成果を上げ続けたことが結実したのではないでしょうか」

広範な領域において、自社技術が生きる先をどう見つけるか

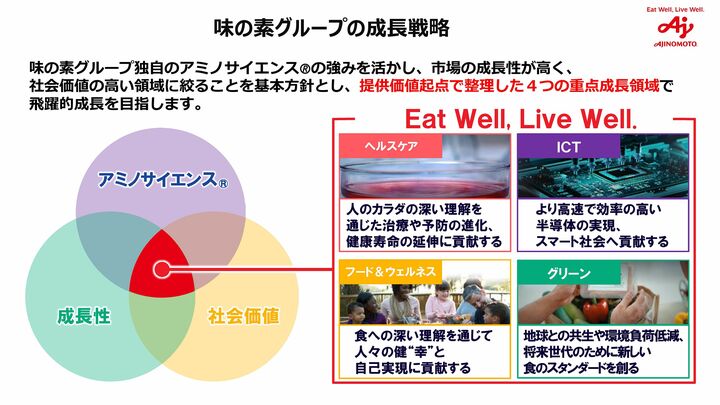

味の素では、ABFで行った事業展開を成功モデルとして“型化”し、他のさまざまな事業に応用しているという。その詳細は後編で触れるが、実際に同社は、近年、4つの重点成長領域を定め、この分野でアミノサイエンスを活用する取り組みを行っている。

4つの重点成長領域とは「ヘルスケア」「フード&ウェルネス」「ICT」「グリーン」だ。4つの領域は非常に広範で事業内容も多岐にわたるが、アミノサイエンスが生かせるターゲットやニーズをどのように探していくのか。

「まず大切にしているのは、社会的ニーズの高い事象から考えていくことです。社会が直面している課題や生活者のインサイトなど、あくまでマーケットインから始め、その上で、私たちのアミノサイエンスが生かせるポイントはどこにあるのか、的を絞っていくのです。世の中のマーケットと当社のテクノロジーを融合させていくのが基本です」

マーケットとテクノロジーの融合は、ABF誕生の過程でも行われていたという。半導体のマーケットを見ると半導体製造のイノベーションが起き、その変革に必要な新技術が求められていた。このニーズに対し、味の素が持つエポキシ樹脂のテクノロジーを掛け合わせて技術開発を進めた。

この成功体験を生かし、現在はその体制を強化している。一例として、2年前にはグローバルのイノベーション戦略チームを立ち上げた。世界各地での情報収集の他、現地のプレイヤーが作るエコシステムやネットワークに参入するといった役割を担う。

後編では、ABFを成功モデルとして他事業に応用していった詳細と、同社の研究開発における強みを聞いていく。

■【前編】今や世界のパソコンの「なくてはならない材料」に 味の素が半導体事業を始めた意外な経緯(今回)

■【後編】「プロセスイノベーション」への参入が生んだ事業成長、味の素がコモディティ化を乗り越えた転機