写真提供:DPA/共同通信イメージズ

写真提供:DPA/共同通信イメージズ

「ものづくり大国」として生産方式に磨きをかけてきた結果、日本が苦手になってしまった「価値の創造」をどう強化していけばよいのか。本連載では、『国産ロケットの父 糸川英夫のイノベーション』の著者であり、故・糸川英夫博士から直に10年以上学んだ田中猪夫氏が、価値創造の仕組みと実践法について余すところなく解説する。

トヨタ製品開発システム、糸川博士のロケット開発には、なぜマニュアルが存在しなかったのか?

2つの価値創造システムの類似点

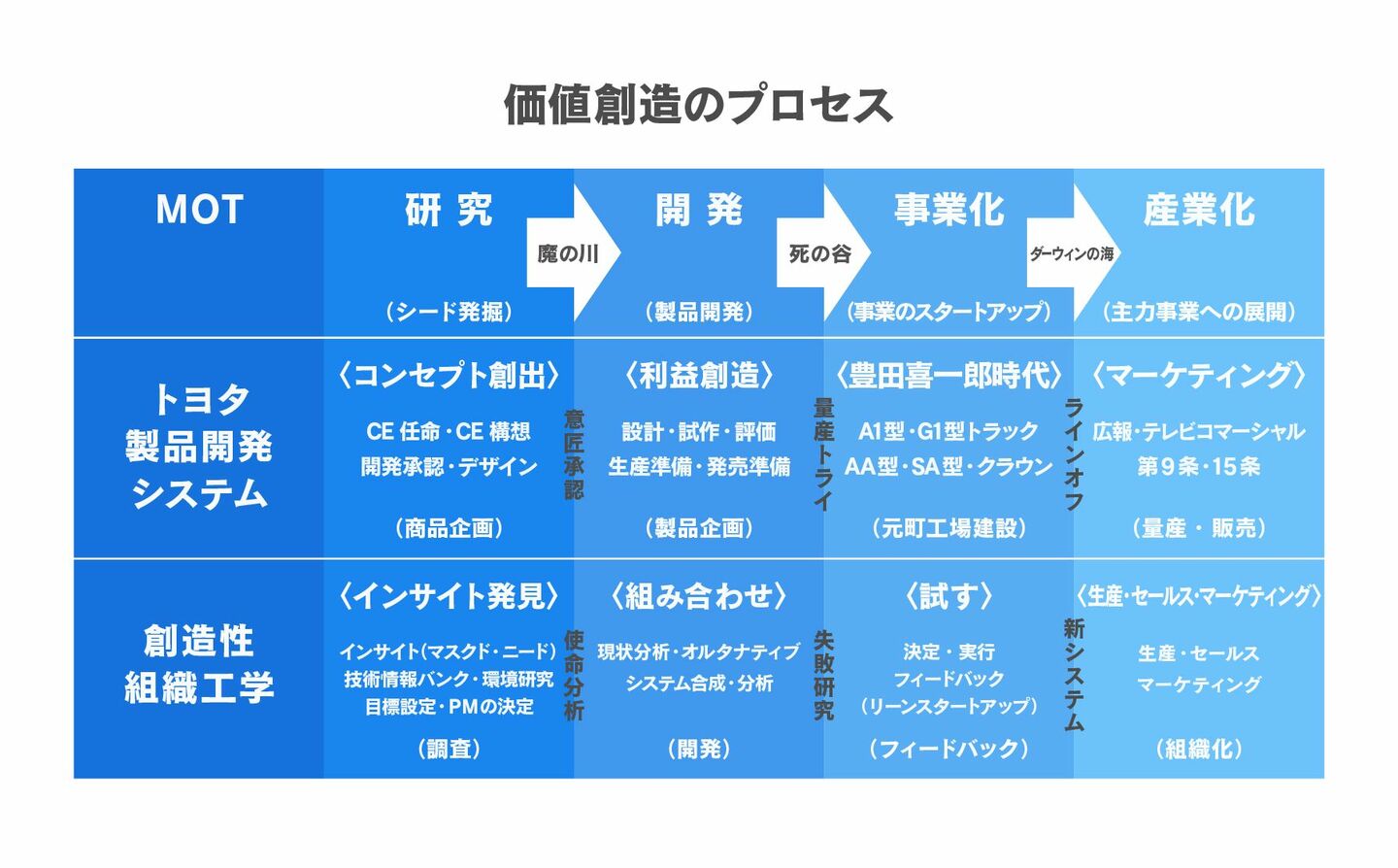

第12回から3回にわたり、MOT(技術経営:Management of Technology)の4つのフェーズ(研究、開発、事業化、産業化)を基準に、トヨタ製品開発システムと創造性組織工学(Creative Organized Technology)のプロセスを比較した。その結果、次のような共通点が明らかになった。

○ルーツが同じ

第2回で解説したように、トヨタ製品開発システムを生み出した長谷川龍雄氏と、創造性組織工学を提唱した糸川英夫博士は、共に飛行機の設計者だった。彼らは戦前の中島飛行機で生まれた「チーフデザイン制度」を、自動車開発やロケット開発に応用した。つまり、この2つの価値創造システムは、いずれも同じルーツを持っているのである。

○「事業化」の思考プロセスが同じ

トヨタの製品開発システムをMOT(技術経営)の「事業化」のフェーズに当てはめると、それは自動車事業をゼロから立ち上げる「事業のスタートアップ」のプロセスを意味する。しかし、現在のトヨタにとって、自動車事業はすでに確立されたものであるため、新型車の開発は「事業化」ではなく、その次のフェーズである「産業化」に位置付けられる。

つまり、すでに存在する主力事業をさらに普及させ、あらゆる顧客セグメント、あらゆる新市場に広げるプロセスである。こうした市場へのさらなる浸透を通じて、トヨタは持続的に成長している。