写真提供:Klaudia Radecka/NurPhoto/、DPA/共同通信イメージズ

写真提供:Klaudia Radecka/NurPhoto/、DPA/共同通信イメージズ

生物界における突然変異のように、一人の個人が誰も予期せぬ巨大なイノベーションを起こすことがある。そのような奇跡はなぜ起こるのか? 本連載では『イノベーション全史』(BOW&PARTNERS)の著書がある京都大学産官学連携本部イノベーション・マネジメント・サイエンスの特定教授・木谷哲夫氏が、「イノベーター」個人に焦点を当て、イノベーションを起こすための条件は何かを探っていく。

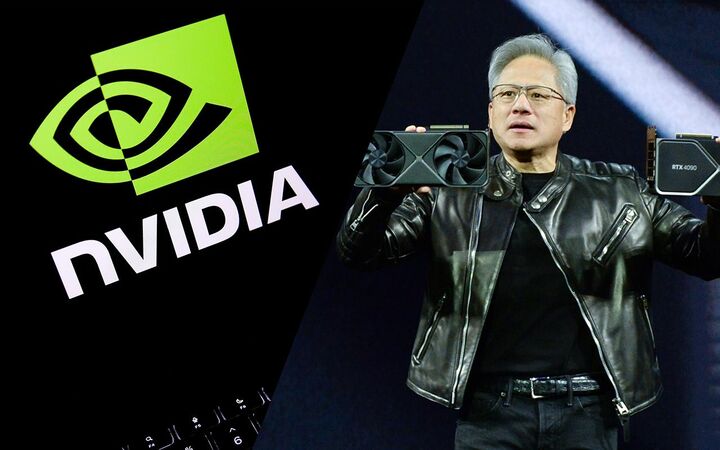

今回取り上げるのは、エヌビディア(NVIDIA)の創業者ジェンスン・ファン。GPU(Graphics Processing Unit:画像処理半導体)の開発会社として創業し、現在では世界有数のAIチップメーカーとして覇権を握る同社の事業コンセプトは、いかにして生まれたのだろうか。

ジェンスン・ファンとは何者か

ジェンスン・ファン(Jensen Huang、本名:黃仁勳〈ファン・レンシュン〉)は、1963年2月17日に台湾台南市で生まれた。

彼の人生は、まさにアメリカンドリームを体現するもので、豊かではない移民としてアメリカでの人生をスタートさせ、現在は一時時価総額で世界最大を達成したエヌビディアを率いている。彼の創業したエヌビディアはAIや自動運転、スーパーコンピューティングといった新分野へ進出し世界をけん引するテクノロジー企業となったのだ。

いつも黒いレザージャケットを身にまとい、カンファレンスで情熱的に語る彼の姿は、現代の若者にとって憧れと希望の象徴となっている。彼には何か特別な能力、「未来を描く力」「未来を見通す力」があったのだろうか?

エヌビディアの事業コンセプトは何か、そしてどのようにしてその独自の事業コンセプトをつくり上げたのかを実態に即して見ていきたい。

ファンが4歳のころ、彼の父親がニューヨーク市を訪れ、アメリカに一目惚れをした。そのときから、両親には一つの目標ができた。その一攫千金の地で、ファンと彼の兄を育てる方法を見つけることだ。

ファンは幼い頃から好奇心が旺盛で、機械や電気製品を分解するのが好きだったと言われている。彼が13歳のとき、両親自身はまだアメリカに移住していなかったが、子どもたちに立派な教育を受けさせるため、アメリカの寄宿学校に入れようと考えた。

そうした中、親類が見つけたのがケンタッキー州東部に位置し、外国籍の生徒を受け入れている「オネイダ・バプテスト・インスティテュート」という学校だ。両親は私財をほとんどなげうってなんとか授業料を工面した。

しかし、そこは大学進学向けの学校ではなく、なんと不良少年や不良少女のための矯正施設だった。彼にとっては厳しい環境で、ルームメイトはファンの8歳年上で、全身がタトゥーや刺し傷の跡で覆われていたという。

このような環境でサバイバルしたことが、後のファンにとって「ストリートファイター」としてハードな現実に立ち向かう能力を養うこととなったと言われている。

その後ファンはオレゴン州ビーバートンにあるアロア高等学校に進学すると、数学、コンピュータ、科学のクラブに加わり、友だちをつくった。空き時間にはアップルⅡで「BASIC」のプログラミングをし、大型コンピュータに接続された電動タイプライターのような見た目のテレタイプ端末でゲームを楽しんだ。アタリやコナミのアーケードゲームにも没頭したという。

勉学の面では持ち前の集中力と努力で優秀な成績を収め、オレゴン州立大学に進学。1984年に同大学で電気工学の学士号を取得した。

卒業後はシリコンバレーの半導体企業であるAMD(アドバンストマイクロデバイス)に入社し、グラフィックチップの開発に携わる。その後、LSI Logicという企業に転職し、ここでも技術者として高い評価を受けた。そして、働きながら社会人大学生としてカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の大学院に通い、その後、スタンフォード大学で電気工学の修士号を取得し、理論と実務の両面を強化していった。

こうしたキャリアの中で、彼は次第にコンピュータグラフィックス(CG)の可能性に魅せられるようになった。映画、ゲーム、設計、シミュレーション──CGはあらゆる産業の未来を変える可能性を秘めていた。

エヌビディア起業:ゲーム産業の急成長への着目

エヌビディアは、1993年4月5日に、ファンら3人の創業者たちによって設立された。3人ともエンジニアである。2人目は、サンマイクロシステムズのエンジニアだったクリス・マラコウスキー、3人目はIBMとサンマイクロシステムズでグラフィックスチップの設計者だったカーティス・プリエムだ。

設立当初、エヌビディアはゲーム用GPU(Graphics Processing Unit:画像処理半導体)専門のベンチャー企業であったが、そもそもなぜ3人はGPUのチップを開発しようとしたのだろうか。

共同創業者の一人マラコウスキーは、『Forbes』(米国電子版/2016年11月30日付)のインタビューで、「次に来る『大きな波』が、日本で沸き起こっていると感じたからだ」と答えている。

日本で起きている「大きな波」とは、ゲーム機のことだった。1990年代初めの日本では、ソニーの「プレイステーション」、セガの「セガサターン」、任天堂の「ニンテンドー64」といった家庭用ゲーム機がヒットし、競争が白熱していた。近いうちに3Dグラフィックス機能が家庭用ゲーム機に搭載されるとエヌビディアの創業者3人は確信したのだ。

当時、日本のゲームでの人物や背景は、簡単なイラストのようなものでしかなかったが、彼ら3人は、もっと高速に動き、もっとリアルな絵をビデオゲームに取り入れれば市場は必ずあると考えた。ゲームをする若者たちは、家庭用パソコンで使う3Dグラフィックボードの登場を待ち望んでいるはずだ。1993年には、そのようなグラフィックスチップは存在していなかったからだ。

つまり3人は会社の設立時点で、非常に強いエンドユーザー(ゲームユーザー)の具体的なニーズを想定し、固有名詞で具体的な顧客(ソニーや任天堂)を念頭に置いていたということだ。

ゲーム機用のグラフィックスチップを作れば売れるだろうと確信した3人は、エヌビディアを設立した。資本金はわずか4万ドルだった。モリス・チャンがTSMCで実現したファウンドリー(半導体製造受託会社)のおかげである。

すでに当時、半導体の製造はファウンドリーに任せ、スタートアップは設計に集中するという、今に通じる水平分業のビジネスモデルは成立していた。スタートアップは製造設備に投資する必要がなく、半導体の設計に集中することで、エヌビディアのように少ない資本で始めることができたのだ。

1999年に発表された「GeForce 256」は世界初のGPUとされ、同社は一躍注目を浴びるようになる。

ゲーム向けGPU開発で培ったコアコンピタンス

エヌビディアは、創業以来ゲーム機用のグラフィックスをきれいに描くためのプロセッサであるGPUをひたすら開発してきた。やがて、GPUを使えばコンピュータをさらに高速化させることが分かり、エヌビディアはそれを形にしてきた。GPUで培ったコアコンピタンス(競争力の源泉)を生かし、高速コンピュータ、AIの分野にも展開してきたということだ。

それでは、その「強み」とは何か? 没入感のあるグラフィックスでは、例えばゲームの中でキャラクターが動いたり、光の加減で影ができたり、そんな映像をリアルタイムで作ることが必要となる。

その映像を作るためのGPUが、なぜAIプロセッサに変身できるのか? 次回はGPUからAIチップメーカーへ進化するために必要だったファンの決断について見ていきたい。

(文中敬称略)

参考文献:

テイ・キム『The Nvidia Way エヌビディアの流儀』(pp.306-307)ダイヤモンド社、 Kindle 版

津田建二『エヌビディア 半導体の覇者が作り出す2040年の世界』(p.135)PHP研究所、Kindle 版