矢崎総業 執行役員 兼 AI・デジタル室 室長の丹下 博氏(撮影:酒井俊春)

矢崎総業 執行役員 兼 AI・デジタル室 室長の丹下 博氏(撮影:酒井俊春)

100年に一度と言われる大変革期にある自動車業界。あらゆる関連企業が対応を迫られる中、車載ハーネス(線材)やメーター類をグローバルに提供する矢崎グループは2016年にいち早くAI・デジタルプロジェクトを開始し、その後組織化。先端デジタル技術の活用や新サービスの創出に取り組んでいる。AI・デジタル室はどのような組織、陣容で業界の大変革に立ち向かおうとしているのか。室長の丹下博氏に聞いた。

業界大変革を見越していち早くAI・デジタル室を創設

2016年、独メルセデス・ベンツがパリモーターショーで、今後の車のあるべき姿として「CASE」(コネクテッド、自動運転、シェアリングとサービス、電動化)という言葉を提唱した。矢崎グループでは同年、AI・デジタルプロジェクトチームが発足した。

――矢崎総業がAI・デジタル室を創設した理由を教えてください。

丹下 博/矢崎総業 執行役員 兼 AI・デジタル室 室長

丹下 博/矢崎総業 執行役員 兼 AI・デジタル室 室長1964年生まれ福岡県出身。2006年日本オラクル 執行役員 戦略担当 兼西日本支社長。データ統合基盤の会社を起業後、2016年より矢崎グループでAIデジタルプロジェクトを開始し、2022年より現職。

-----

好きな言葉:「学び続けることが大事」(座右の銘のようなものはなく、変化の激しい現代においては、時代に合わせて学び続けることが唯一の答えだと考えている)

注目の人物:松尾豊氏(東京大学大学院工学系研究科教授)、落合陽一氏(筑波大学図書館情報メディア系准教授・デジタルネイチャー開発研究センターセンター長)、堀江貴文氏(実業家)

丹下博氏(以下敬称略) 自動車業界で進む変革の中で特に大きな2つが自動運転と電動化です。このうち自動運転は、社会的制度の構築も必要なのでまだ少し時間がかかるかもしれませんが、電動化は待ったなしです。電気で動くわけですから、電気を流すハーネスの必要性は高まりますし、より高い電圧の利用も増える。こうした変革への対策にデジタル技術が必要になるのは論を待たないと思います。

また変化はハーネスだけでなく、自動車社会そのものにも起こります。業態が変わってくるわけです。だからこそデジタル技術を社内的な改革にも活用し、成長し続けられる体質をより強化しないといけないとも考えています。

当社にとっては良いチャンスでした。実は、当社は非常に多くの交通に関するデータを持っていて、そのデータをどう活用していくかが課題だったのです。大量の交通データと当社の強みを合わせて、新しいビジネスを作っていきたいという思いもありました。

先の体質強化が守りなら、データ活用は攻めです。両者を達成するためにAIとデジタル技術の活用は不可欠だという判断です。

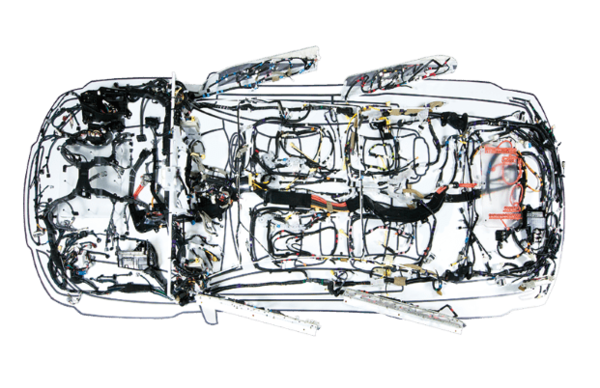

一般車に利用されているハーネスの概要図。エンジン、モーターなどあらゆるところにハーネスは使われている。一台あたりに使われているハーネスの長さは2kmと言われている。

一般車に利用されているハーネスの概要図。エンジン、モーターなどあらゆるところにハーネスは使われている。一台あたりに使われているハーネスの長さは2kmと言われている。拡大画像表示

――会社によっては攻めと守りを別部署にしているところもあります。また内製にこだわる会社もありますが、矢崎総業は、攻めと守りを同一部署で行い、外部からも人材を引き入れています。

丹下 私たちはデジタル技術を、個別のシステムだけではなく、経営そのものに役立てたいと考えています。またAIのアルゴリズム作成などは、従来の技術だけではカバーできません。そうした広く新しい技術やリソースを、攻めと守りという形で分散するのは効率的ではないと判断しました。

AIやデジタル技術を、既存業務の中でどう活用するか、新規事業として育てるかを検討することは、経営コンサルティングの仕事にも近い。ですから自動車業界の変革に対応するには、AI、デジタル技術、経営コンサルティングの3つの力を合わせて解決を目指していく必要があると考えました。こうしたことが可能な人材を、分散させずに、1つの組織に集めようとしたのです。

また内製にこだわらず外部人材を積極的に採用している理由は「スピード」です。もちろん内部教育も重視していますが、求めている人材に育つまでには5年ぐらいはかかるかと思います。AIやデジタルの流れが、最近は特に驚異的に早くなっていますよね。内製だけでは、スピード感がまったく合わないなと思っています。

だからといってAIのアルゴリズム作成を、外部の会社に頼んでしまうと、われわれにノウハウがたまらない。ということで当社の結論は、外部人材を採用する、内部でも育てるという両方を実施し、ノウハウを社内に残すのがベストと考えています。

AI・デジタル室を社内に浸透させるため、最初は「御用聞き」から

――外部人材と内部の融合に悩む企業は多いと思います。外部人材に活躍してもらうためのポイントがありましたら教えてください。

丹下 私自身が、まだ矢崎7年目なんです。元々はIT業界に在籍していました。矢崎の工場の生産工程を深く熟知していたわけではありませんが、矢崎が培ってきた技術やグローバルな展開、教育などと、私の外資系ITでの経験をミックスすることで、新たな力が生まれるのではないかと思います。

外部人材に活躍してもらうためには、評価制度が大事だと考えています。一般的に日本の会社では、精緻でクオリティが高いものを作ること、ミスをしないことを重視します。それはある面では正しいのですが、AIやデジタルは、基本的には「やってみないとわからない」。「やってみないとわからない」という領域において、従来同様ミスをしないことを評価する制度では、挑戦者はチャレンジしにくくなるし、活躍の場がないと考えて辞めてしまうかもしれません。

そこでAI・デジタル室は矢崎グループ内で独自の評価制度を設けました。基本ポリシーには「フェール・ファースト」、失敗しても良いという概念を入れました。頑張って失敗したことに対してマイナス評価はしないという点を徹底し、チャレンジへのリスクを極力減らす評価制度を導入しました。どんなに教育を良くしても評価制度が適してないと、人は育ちにくいと思います。具体的にはOKR*1という評価制度を採用しています。

※1:Objectives and Key Resultsの略称。達成目標(Objectives)と、目標の達成度を測る主要な成果(Key Results)を設定して、多様な人材が同じ重要課題に取り組めるようにする目標管理手法。

――AI・デジタル室は具体的にどんな仕事からスタートしたのでしょうか。

丹下 AI・デジタル室の発足当時は、まだDXという言葉も使われていない頃です。現在はグループ会社メンバーを含めて約60人が所属し、パートナーまで含めると150人ぐらいが、スタート当時は5、6人でした。明確だったのは、矢﨑陸社長と矢﨑航取締役(AI・デジタル室 初代室長)の「AIや新しいデジタル技術を使って矢崎をなんとかしたい」という思いだけでした。

両氏の後押しにより社内で動きやすかったのは事実ですが、最初は、本社の方々もわれわれに何を頼んで良いかわからない、われわれも既存工程を熟知しているわけではないので、すぐに何ができますとは言えない状態でした。ですから常にわれわれの方から「何かないですか」と聞きに行くことを心がけ、貢献、支援を申し出るようにしました。

すると、その中で「外観検査でAIが使えないか?」などスマートファクトリー化に関するような案件が出てきました。そういうのを拾いに行ったのが、最初の1、2年のステージでした。

やがてだんだん事業部の方から、これはできないですかといった問い合わせが増え始めました。私どもから支援できることがないか尋ね、事業部側からも質問が寄せられるというように、両方から声が出始めたのが次のステージです。

今のステージでは、こういう風にやったら良いですよと、今までの実績を社内に伝えています。先日、その報告会を3日間行ったら、ウェブ経由も含めてのべ750人に参加していただけました。話を聞いた人の中から、そういえば自分たちの仕事のここにも使えるんじゃない? というのが、出てきています。AI・デジタル室の活動が広く知られ徐々に浸透して変化が始まっているところかなと思います。

AI、デジタル技術、経営コンサルの力を合わせて生まれた新規事業

――AI・デジタル室で生まれた「攻め」の新規事業にはどのようなものがありますか。

丹下 たとえばAI安全運転ソリューションの「TRUE SAFE」があります。これは運送会社に、デジタルタコメーター(走行記録機器)のデータに基づく運転リスクの判定・スコアを提供するものです。従来の閾値を用いたものとは一線を画す精度を持ち、事故低減に貢献することができます。

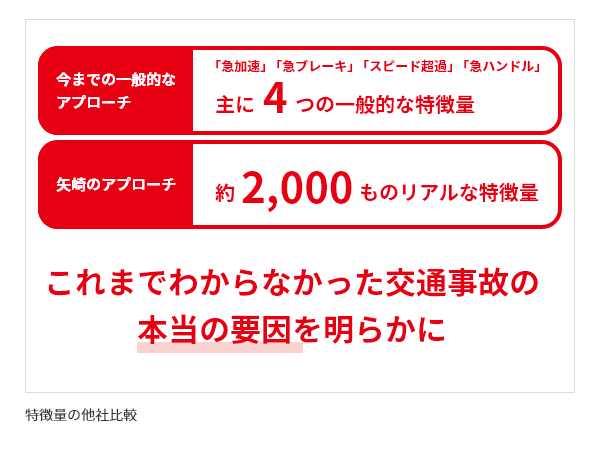

TRUE SAFEについて

TRUE SAFEについて拡大画像表示

当社は、バスやトラックが利用しているデジタルタコメーターで一定のシェアを持っていますので、走行に関するデータをテラバイト単位で保有しています。そのデータを保険会社と一緒にAI解析を行うことで、交通安全に寄与できればとは思っていました。解析を進めると、当初想定しなかったような走行と事故の関係についてわかってきました。

交通事故の理由は、一般的に思われているほど単純ではないんですね。基本的に、急ブレーキ、急ハンドル、急発進、スピード超過の4つが、交通事故の主要因とされています。実際に大量のデータをAIで解析してみると、その4つが要因ではあるのですが、状況によりかなり異なるのです。

たとえばスピード超過なら、狭い国道などでスピード超過すると明らかに大きな事故の可能性が高くなるなど、事故が起きやすいスピード超過と起きにくいケースがあるんですね。

またトラックの場合、小さい事故の40%は駐車場なんです。とすると急発進とか急ハンドルは、こうした小さい事故との関係は薄い。急発進や急ハンドルは基本的に危険回避の行動なので、ストレートに事故と結びつけるのはおかしいといったことも見えてきます。

交通事故の主要因はよく指摘されますが、バスやトラックの事故はなかなか減りません。だからひょっとすると、本当の原因が見えていないのではないか、効果的な指導ができていないのではないか、とも考えられます。ならば、そこを直していけば交通事故を減らせるんじゃないか、保険料も低くできるんじゃないか。保険会社にとっても事故が減ることは、経営上メリットがあります。現在、TRUE SAFEは試験的な形で私どもが直接販売をしています。そこで知見をさらに深め、商品のブラッシュアップを図っています。

――最後に、矢崎のDXは今後どのように進んでいくのでしょうか。

丹下 矢崎のDXは、AI、デジタル技術、経営コンサルティングの3つの力を合わせた成果です。活動の基となるのはAI、デジタル技術ですが、それらはツールであるというのがわれわれの基本スタンスです。AI・デジタル室はできるだけ経営の上流に寄り添いながらも、あくまでも縁の下の力持ちとして会社に貢献し、ひいては社会に貢献する、という姿勢は変えずにいたいと思います。