「精密医療」 - がんの新たな治療法として、がんに関連している遺伝子の異常を網羅的に検査できる次世代シーケンサーを使ったコンパニオン診断が2019年から実施されている。たった一回の検査で複数の遺伝子を調べることで、より短期間での適切な治療薬へのアクセスが可能になった。今後は対応可能ながんの種類、検出対象となる遺伝子変異の拡大が期待されている。

遺伝子の異常を見つけて、がんを治療する

「僕が息子くらいのころデジタル時代がはじまったように、いま、新しい時代がはじまろうとしているんだ」1)(ウォルター・アイザックソン著、井口耕二訳『スティーブ・ジョブズII』)

実業家スティーブ・ジョブズ(1955-2011)が、がんの治療を受けていた2000年代後半に述べた言葉だ。「新しい時代が始まろうとしている」とは、がん治療が新時代を迎えることを指したものである。患者の遺伝情報を調べることで、その患者にとってより効果的ながん治療を行えるようになることへの希望が込められていた。この治療コンセプトは「精密医療(プレシジョン・メディシン)」と呼ばれ、今ではがん治療における柱の一つとなっている。

「がんとはそもそも遺伝子の異常で起きる“細胞の暴走”によるもの。よってどの遺伝子に異常があるか分かれば、その異常を抑えられる薬を使って治療ができます。これが精密医療のコンセプトです。ジョブズは精密医療の先駆けといえる時代に治療を受けた一人と言えます」

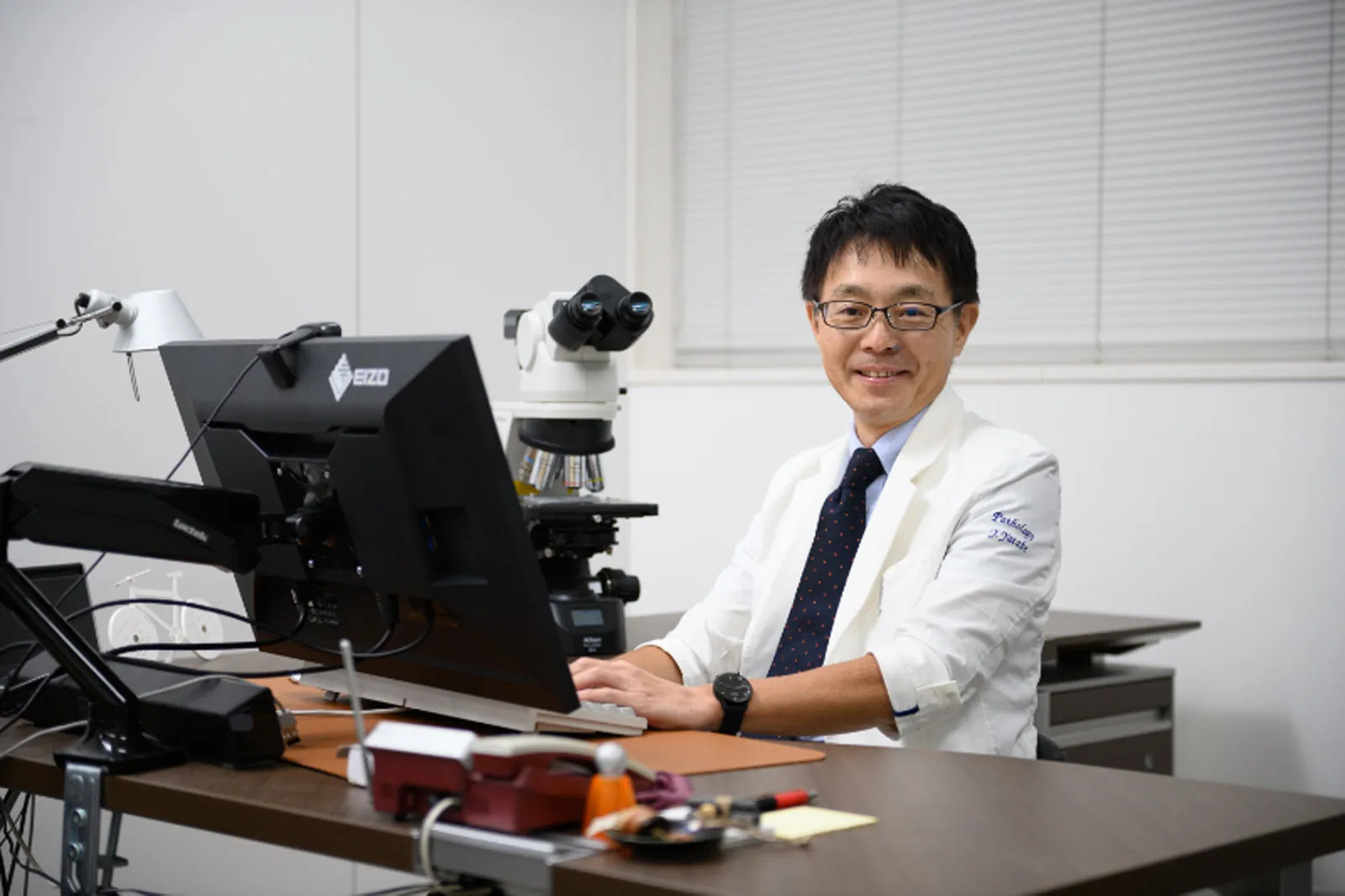

国立がん研究センター中央病院で、病理医と呼ばれる病気の原因や過程を診断する専門医を務める谷田部恭氏はこう話す。

精密医療は、日本国内でもがん診療で当たり前に行われるようになった。その具体的な手だての一つに「コンパニオン診断」と呼ばれるものがある。

薬と診断のペアで効果的な治療が実現、だが課題も…

「コンパニオンは“相方”といった意味ですが、特定の薬を使った治療と常にペアとなるため、コンパニオン診断と呼ばれています」

どんな薬と診断が“相方”の関係になるのか。まず薬の方は、遺伝子の異常な働きを抑える「分子標的薬」と呼ばれるものがそれにあたる。がんの種類にもよるが、すでに複数の分子標的薬が、がん治療薬として使われている。ただし、この薬が標的とする異常な遺伝子にはいくつもの「候補」があり、その患者にどの分子標的薬を使えば治療効果を得られるかは、遺伝子を調べてみないと分からない。そこで、“相方”のもう一方であるコンパニオン診断の出番となる。どの遺伝子が異常なのかをコンパニオン診断と呼ばれる遺伝子検査で見極めて、治療に使う分子標的薬を定めるのである。

とくに日本人(男女合計)の部位別がん死亡数で最多となっている肺がん2)では、その8~9割ほどを占める「非小細胞がん」というがんに対し、コンパニオン診断が行われてきた。異常のある遺伝子として最有力候補の「EGFR遺伝子」を始め、いくつもの遺伝子の異常の候補に対して、コンパニオン診断と分子標的薬治療が行える状況になっている。「この診断が最も進んでいるのが肺がんと言えます。肺がんは治療の難しいがんである分、研究開発が進み、分子標的薬も多く誕生したという流れもあります」

こうしてコンパニオン診断によって見つけられた分子に対する分子標的治療は、肺がんにおける標準治療の一つとなった。だが一方で、診断の仕方を巡っての課題もあった。「いくつもの遺伝子を一度に調べることができなかったのです」(谷田部氏)

何度も調べる診断から、一度で全てを調べる診断へ

分子標的薬を使った治療の対象となるのは、がんが進行して切除手術ができないステージIIIやIVの肺がんである。そのためコンパニオン診断に使われるがんの組織サンプルは、気管支内視鏡などを使用して採取するため、それほど多くの組織を採取することができない。そこで、採取した組織を使って治療に結び付く遺伝子異常の候補を探すことになる。EGFR遺伝子に異常があると分かれば、これに対応するEGFR阻害薬という分子標的薬を使って治療をしていく。一方、EGFR遺伝子には異常がないと分かったら、次の候補の遺伝子について改めて検査をすることになる。外れたら次、また外れたら次と段階を踏むのが、これまでのコンパニオン診断の進め方だった。

「患者さんは、まれな遺伝子異常をもっているかもしれません。がんと診断されて日数が経ち、検査を重ねているのに治療効果のある薬がまだ見つからないという状況を考えてみてください。一度の診断ですべての遺伝子異常を検査できることが重要であり理想です」(谷田部氏)

精密医療のより一層の進歩が、谷田部氏の言う「理想」を現実のものにした「網羅的なコンパニオン診断」ができるようになったのである。これは「次世代シーケンサー(NGS)」と呼ばれる遺伝子解析技術によるものだ。

網羅的という強いインパクト

遺伝子に異常がないかなどの遺伝情報を得たいとき、NGSを使うことで、いくつもの遺伝子が含まれるDNAの鎖を一度に何本も読みとることができる。「次世代」の呼び名にふさわしく、それより前の世代のごく限られた本数しか読みとれなかった技術からは、大きく進歩した。このNGSの技術が、コンパニオン診断に使われるようになったのである。

日本では2019年に、初めてNGSを用いた複数の遺伝子を網羅的に解析するコンパニオン診断が肺がんに対して行われた。その後、診断の対象となる遺伝子のレパートリーは増えていき、いまはNGSがコンパニオン診断の主流となっている。「肺がんでは20種類ほどの分子標的薬が使える状況となっています。一つ一つの遺伝子異常を調べていくこれまでの方法とは、効率が大きく異なります」と、谷田部氏は実感を込めて話す。これまでは場合によって結果が出るまで数か月もかかっていたところ、約2週間と大幅に短くなった。

谷田部氏は、網羅性こそがNGSを用いたコンパニオン診断の大きな利点であると見ている。

「1回で診断しきれるのはやはり画期的です。また、このがんの種類に対してこの遺伝子の異常があったのかという発見もあります。医療の面でも研究の面でも、網羅的に調べられることに強いインパクトがあります」

より多くの診療でNGSが使われることへの期待

遺伝子を調べることで治療法を定めるプロセスには、他に「がん遺伝子パネル検査」と呼ばれるものもある。谷田部氏のような病理医を始めとする「エキスパートパネル」と呼ばれる専門家の集まりが、標準治療による手だてがなくなった患者に対して遺伝子検査を行い、治療効果のありそうな分子標的薬が見つかったらその治療法を患者に提案するというものだ。3)国が指定した医療機関で行われている。

一方、コンパニオン診断は、(非小細胞性の)肺がんと診断された患者に対してあまねく診断直後に行われている。医療機関の指定はない。「とはいえ、病理医の役割はパネル検査と同じように重要ですから、患者さんがあまねく治療機会が受けられる権利が保たれるよう努力をしています」(谷田部氏)

NGSによるコンパニオン診断がより多くの診療シーンで使われることを期待させる出来事があった。2022年5月、肺がんとは別に、甲状腺がんというがんの一部にもNGSを用いたコンパニオン診断が使えることになったのだ。効果と安全性が認められていけば、NGSを使えるがんの種類がさらに増えていくだろう。また、より多くの遺伝子の異常に対して、対応する分子標的薬を使えるようになっていくことにも期待がかかる。

「NGSを用いたコンパニオン診断と分子標的薬の処方が肺がん治療では主流になってきているからこそ、これからコンパニオン診断がさらに広がり、全国どこの医療施設でも同じ診断と処方が受けられるようになっていくと良いと思います」

コンパニオン診断の事例に見られるように、精密医療を始めとする医療技術は日進月歩で進んでいる。谷田部氏は、患者や家族だけでなく、病気とは遠いところにいる多くの人も、情報にアクセスできるようにしておけると良いと話す。

「前に情報を得たときから、医療がさらに進歩しているということは当たり前のようにあります。ご本人や近親者の方が病気にならないとなかなか病気や治療のことは考えないものでしょう。でも、がんは2人に1人が一生のうちにかかる病気です。病気が見つかったとき患者または近親者としてどう対処していくか。日ごろから適切な情報を得て、考えておくとよいと思います」

参考文献

- 1)ウォルター・アイザックソン著、井口耕二訳『スティーブ・ジョブズII』

- 2)日本対がん協会「がんの部位別統計」

https://www.jcancer.jp/about_cancer_and_knowledge/%E3%81%8C%E3%82%93%E3%81%AE%E9%83%A8%E4%BD%8D%E5%88%A5%E7%B5%B1%E8%A8%88 - 3)国立がん研究センター/がんゲノム情報管理センターHP

https://for-patients.c-cat.ncc.go.jp/knowledge/cancer_genomic_medicine/get_tested.html