出所:共同通信イメージズ

出所:共同通信イメージズ

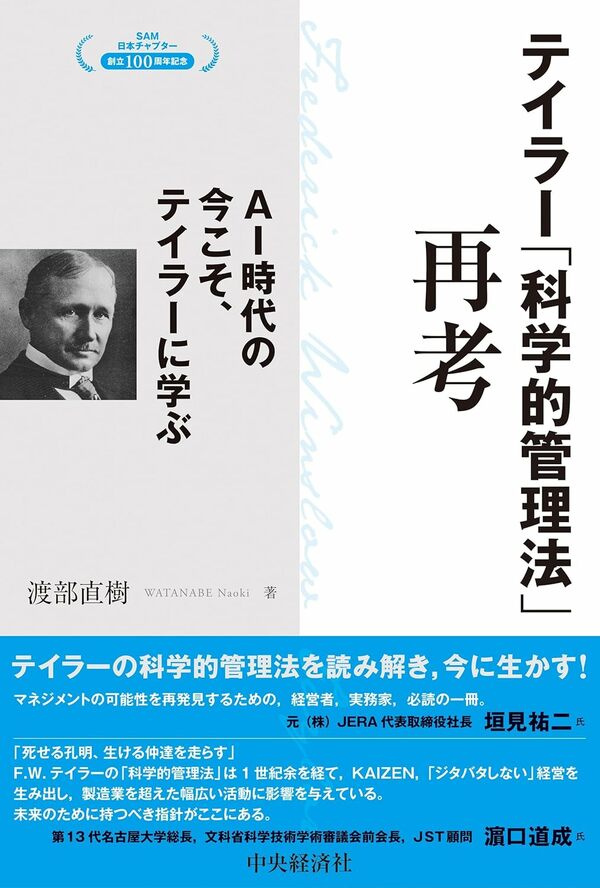

世界的なEV需要の減速や地政学リスクが企業経営を揺さぶる中でも、トヨタ自動車は高収益体質を維持し、「強い現場力」を改めて世界に示した。なぜ、トヨタだけが不確実性の時代でも安定した経営を続けられるのか――。その強さの源流をたどると、20世紀初頭に生まれたテイラーの「科学的管理法」に行き着くという。2025年10月に『テイラー「科学的管理法」再考』(中央経済社)を出版した慶應義塾大学名誉教授の渡部直樹氏に、AI時代に再評価されるテイラーの科学的管理法とトヨタ生産システム(TPS)の共通点、日本企業が科学的管理法を学び活用するためのヒントについて聞いた。

現在世界中の工場で進行する「デジタルテイラーリズム」

──著書『テイラー「科学的管理法」再考』では、現在世界中の工場で「デジタルテイラーリズム」が進行している、と指摘しています。デジタルテイラーリズムとはどのような現象を指すのでしょうか。

渡部直樹氏(以下敬称略) デジタルテイラーリズムとは、科学的管理法の基本的な原理にAIなどのデジタル技術を組み合わせたマネジメント手法のことです。分かりやすくいえば、かつて工場の製造現場で使われていたストップウォッチの役割をAIが担うようになった、ということです。

AIやIoTなどのデジタル技術は本来、善悪の価値判断を持たない中立的なツールです。したがって、本来であればそのよし悪しは、その使い方次第で変わるはずです。

しかし、このデジタルテイラーリズムという言葉には、現在ではネガティブな意味が強く付与されています。きっかけは、2015年9月12日付の英国誌エコノミストに掲載された同名のコラムです。この記事では、「現代版の科学的管理法は、職場の非人間化を加速させる恐れがある」と批判的に論じられており、それが世界的な論調の転換点となりました。

さらにその少し前には、米紙ニューヨーク・タイムズが米アマゾンの職場環境を特集し、大きな波紋を呼びました。記事では、アマゾンが従業員の業績を常に数値で監視し、内部競争を促している実態が報じられました。この報道を機に、ホワイトカラー業務へのAI導入や、知的労働への科学的管理の応用そのものに対し、社会的な警戒感が一気に強まりました。

しかし、私はAIを科学的管理法に取り入れることそのものが悪いとは思っていません。むしろその活用次第では、現場を硬直化させるのではなく、柔軟で創造的な職場環境をつくることも十分に可能です。科学的管理法が本来目指していたのは、労使双方にとって利益となる「協調の仕組み」の構築です。そうであるならば、AIはその実現を支援する強力な手段にもなり得るはずです。

トヨタ生産システム(TPS)に息づく科学的管理法

──著書では、ジャスト・イン・タイムや自働化を基礎とした「トヨタ生産方式(TPS)」が、テイラーの科学的管理法を発展させることで、より内容を高めてきたと解説しています。TPSのどの部分に科学的管理法の影響が見られるのでしょうか。

渡部 象徴的なのは、「標準作業」を重視する姿勢だと思います。テイラーが唱えた作業の分析と標準化を、トヨタは現場の声を反映させながら進化させ、標準作業を常に見直し、改善していく取り組みを続けてきました。ジャスト・イン・タイムや自働化も、この延長線上にあると捉えることができます。

私がテイラーの思想の中で特に重要だと考えているのが「計画と実行の分離」です。この点でも、トヨタはそのエッセンスをうまく取り入れています。例えば、テイラーは作業の能率を最大化するために、1人の作業員が複数の機能別職長から指示を受ける「機能的職長制度」を提唱しました。これは現在のマトリックス型組織に近い分権的な考え方で、現代においても有効な仕組みです。

トヨタでは生産調査部が中心となって現場から知識を吸い上げ、暗黙知を形式知に変換し、それを再び現場に還元しています。現場ではQCサークルを単位として、品質向上や業務改善に取り組む仕組みが整っています。こうしたプロセスをひもといていくと、TPSにはテイラーの思想が深く息づいており、むしろフォーディズムよりもテイラーリズムに近いのではないかという印象を強めています。

──著書では、科学的管理法が「日本型経営の基盤」になったとの指摘があります。なぜ、日本にはテイラーの考え方が根づいたのでしょうか。

渡部 その背景には、戦前から続く科学的管理法の導入と蓄積の歴史があります。日本では、大正期の1910年代にこの考え方が紹介され、1930年代にかけて上野陽一氏をはじめとした研究者や実務家の手で企業現場に広げられました。

しかし1937年に日中戦争が始まり、戦時体制へと移行しましたが、欧米と比べて技術力や機械設備の水準が低かった日本では、科学的管理法を十分に活用した大量生産体制の構築が困難でした。その反省から、戦後の日本はアメリカの生産技術、とりわけテイラーの科学的管理法を改めて学び直すことになります。

つまり、すでに導入されていたテイラーの思想が、戦後の復興期に蓄積として開花したと見ることができます。カイゼン、QCサークル、TPSなど、日本独自の形に発展させた結果、1980年代には本家アメリカを上回るほどの生産性と効率性を実現するに至りました。

科学的管理法のルーツはアメリカにありますが、日本企業はそれを自国の文化や企業風土に合わせて深化させてきました。現在の日本型経営の根底にも、テイラーの理念が脈々と流れていると考えています。私はTPSの専門家ではありませんが、日本企業の再生を考える上で、この歴史的事実にはもっと注目が集まってもよいのではないかと思います。

科学的管理法から学ぶ「日本企業再生のヒント」

──日本企業の経営層やリーダーには、テイラーの科学的管理法をどのように活用すべきでしょうか。

渡部 本書の執筆にあたって出発点となったのは、「かつて世界を席巻した日本の企業や経済システムが、なぜ足踏みするようになったのか」、そして「再び活力を取り戻すにはどうすればよいのか」という問題意識でした。

環境の変化に対応し、新しい価値を生み出すには、現在の効率性や収益性だけにとらわれない判断力が欠かせません。こうした能力は「ダイナミック・ケイパビリティ」と呼ばれ、日本企業にはそれが不足しているとたびたび指摘されています。

ただし、そこに至るためには、まず「オーディナリー・ケイパビリティ」、つまり日常業務を着実に遂行する力を高めることが前提になります。この土台がしっかりしていなければ、環境変化に柔軟に対応する力も育ちません。

その点、トヨタは「スーパー・オーディナリー・ケイパビリティ」と呼ぶべき力を長年かけて磨き上げ、今の地位を築いてきました。日々の改善の積み重ねこそが、圧倒的な競争力につながっているのです。日本の他の企業にも、殻を破って新しいビジネスモデルや新しいエコシステムを生み出す力は十分にあると思います。

そして、こうしたオーディナリー・ケイパビリティを支えるのが、テイラーが提唱した科学的管理法の考え方です。現状を分析し、改善を積み上げる手法は、日本企業がかつて強みとしていたものです。AIによって職場環境が急速に変わろうとしている今こそ、改めてテイラーの理念や方法論に目を向けることが、その強みを再び生かすきっかけになるのではないでしょうか。