ロンドン自然史博物館内に設置されているチャールズ・ダーウィンの像

ロンドン自然史博物館内に設置されているチャールズ・ダーウィンの像写真提供:elRoce / Shutterstock.com

大企業の経営幹部たちが学び始め、ビジネスパーソンの間で注目が高まるリベラルアーツ(教養)。グローバル化やデジタル化が進み、変化のスピードと複雑性が増す世界で起こるさまざまな事柄に対処するために、歴史や哲学なども踏まえた本質的な判断がリーダーに必要とされている。

本連載では、『世界のエリートが学んでいる教養書 必読100冊を1冊にまとめてみた』(KADOKAWA)の著書があるマーケティング戦略コンサルタント、ビジネス書作家の永井孝尚氏が、西洋哲学からエンジニアリングまで幅広い分野の教養について、日々のビジネスと関連付けて解説する。今回はダーウィンの『種の起源』を取り上げる。今なお数多くの誤解がつきまとう名著から、われわれが本当に学ぶべきことは何か?

ダーウィン『種の起源』が誤解だらけの理由

名著と呼ばれる本の中には、広く誤解されているものが少なくない。実際には読まれないまま、間違ったイメージが一人歩きしているケースが多いのだ。ダーウィンの歴史的名著『種の起源』もそんな一冊だ。こんな話を聞いたことはないだろうか?

「キリンの首は、高い樹にある葉を食べようと努力して首が伸び、その子も努力して首が伸び続けた結果、進化して長くなった」

これは大間違いだ。親が努力して獲得した資質は、子どもには遺伝しない。こんな話もよく聞く。

「ダーウィンによると、猿が進化して人間になった」

ダーウィンはそんなことはひと言も言っていない。

このように誤解が多い『種の起源』だが、生物学の必読書である。ダーウィンの進化論からはその後、生態学、地質学、古生物学、動物心理学、動物行動学、系統学などが花開いた。

訳者の渡辺政隆氏も「この書を読まずして生物学を語ることはできない」と述べている。教養は西洋哲学に代表される文系知識だけでなく理系知識も必須であり、その中でも本書は必読書の一つだ。

そんな本書が誤解される理由のひとつは、原書では一文が長く読みにくいからだ。従来の邦訳本は原書に忠実で難解だった。そこでオススメしたいのが、読みやすくなった光文社古典新訳文庫版。ただ、この訳書でも上下巻で計800ページを超える。そこで、今回も本書のハイライトを紹介していこう。

本書を理解するカギは、タイトルにもなっている「種(しゅ)」の概念だ。「種」は生物学で生物を分類するカテゴリーの一つで、生殖行為で子孫を生める生物群をまとめたものだ。

チワワとブルドッグは交尾すれば子犬が生まれる。だから「イヌ」という1つの種だ。地球上の全生物は何百万という種に分類できる。それら全ての種、つまり全ての生物の起源を探ったのが、本書『種の起源』なのだ。

そこで、まずはダーウィン進化論のエッセンスである「変異、生存競争、自然淘汰」を理解しよう。

進化論のカギは「変異、生存競争、自然淘汰」

【①変異】

「あまおう」「とちおとめ」などのイチゴは、甘くて実が大きい。50年前のイチゴはここまで甘くなかった。私が子供の頃は、砂糖をまぶして食べたりしていた。品種改良で甘くなったのだ。ダーウィンは園芸家が野イチゴをイチゴに変異させた方法を述べている。

「少しでも実が大きかったり、早熟だったり、甘かったりした個体を園芸家が選び出し、その種子を蒔き、実をつけた個体から最高のものを選び出して交配するということを繰り返したとたん(異なる種とのかけ合わせなども交えることで)、ここ三、四十年間にみごとなイチゴの品種が多数登場したのだ」

背が高い夫婦から生まれた子は、背が高くなる可能性が高い。甘さや身長のような個体間の形質の違いのことを変異という。植物や動物の個体には、変異がある。この変異を利用して、人間は品種改良するのだ。見た目が全く違う愛玩犬のチワワと大型犬のドーベルマンも、元は同じ野生種を品種改良したものだ。

自然界でも、この品種改良と同じ現象が起こっている。だが違いもある。自然界では人手を介さずに、生存競争と自然淘汰という原理で、個体を選抜しているのだ。

【②生存競争】

一見のどかな自然だが、裏で激しい生存競争が行われている。ダーウィンは、庭の1m×60cmの区画を完全に除草して観察してみた。この区画の植物は自由に生育するはずだが、自然に生えた357本あった野草の苗のうち、295本が昆虫やナメクジに食べられた。昆虫もナメクジも生きるために必死で、野草の苗はそれらの小さな生き物たちの食料となったのだ。ダーウィンはこう述べている。

「すなわち、この世に存在する全ての生物は、個体数をせいいっぱい増加させるための闘争をしているという言い方ができる」

こうした生存競争が行われるところでは、自然淘汰が起こる。

【③自然淘汰】

ライチョウは、住む場所で色が違う。冬の高山のライチョウは白。泥炭の湿地のクロライチョウは泥炭色。草地のヌマライチョウは紫紅(しこう)色だ。天敵のワシやタカが見つけられない個体が生き残り、資質が受け継がれた結果である。ダーウィンはこう述べている。

「わずかなものであれ、他の個体よりも有利な変異を備えた個体は、生き延びて同じ性質の子どもを残す可能性が大きいと考えられないだろうか。その一方で、少しでも不利な変異は確実に排除されることもまた、確かなような気がする。このように、有利な変異は保存され、不利な変異は排除される過程を、私は自然淘汰と呼んでいる」

冒頭のキリンは、たまたま首が長いキリンは生き延び、首が短いキリンは高い樹の葉を食べられず死んだ。そして、首が長いキリンの遺伝子が子孫に受け継がれ、キリンの首は長く進化したのだ。あらゆる生物の種は、環境に最適な子孫を残すことで、生き残る個体を増やすべく競争しているのだ。

人類は「生命の樹」の細い1本の枝である

まったく異なる種の生物でも、意外と共通点が多い。ヒトの手、モグラの手、イルカの胸びれ、コウモリの翼は、指や手の平の骨はほぼ同じ位置にあり、上腕と前腕の基本構造も同じだ。これは、これらの動物が共通祖先から枝分かれしたことを示している。ダーウィンはこう述べている。

「地球上にかつて生息したすべての生物はおそらく、最初に生命が吹き込まれたある一種類の原始的な生物から由来していると判断するほかない」

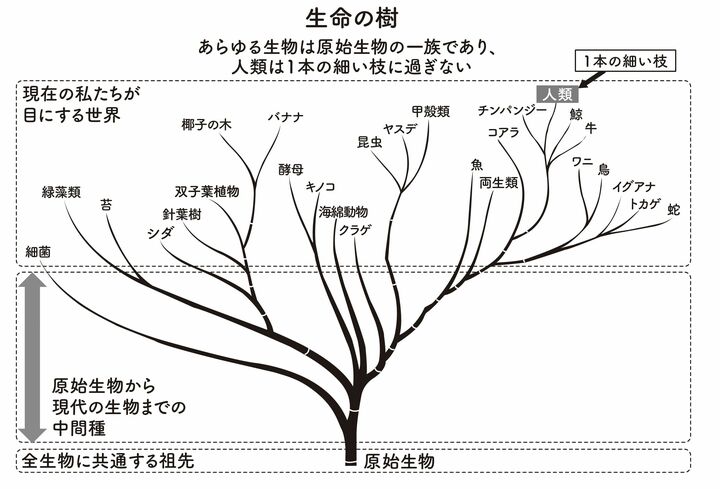

出典:『種の起源』を参考に筆者が作成

出典:『種の起源』を参考に筆者が作成拡大画像表示

地球上のあらゆる生物は、数十億年という時間をかけて「変異→生存競争→自然淘汰」を繰り返して進化してきた。地球上にいる全ての生物は、1つの原始生物を祖とする「生命の樹」から枝分かれした一族なのだ。人類も、苔や魚と同じく生命の樹の細い一本の枝に過ぎない。

しかし、本書が刊行された19世紀当時の欧州は「神が世界と全生物をつくり、人間に支配を委ねた」という考えが広く共有されており、「人間はサル・虫・細菌と同じ方法でつくられた」という主張は大論争を巻き起こした。

ダーウィンはこんな状況を予想し、本書の後半で想定問答集を書いている。文字数の関係でここでは割愛するが、彼は反論には証拠を示して科学的に反論した上で、こう述べている。

「複雑な器官や本能がその複雑さをよりいっそう高めてきたのは、人間の理性にも似た超人的な手段によるものではない。それは所有者の利益となるごくわずかな変異が、数限りない段階を経て少しずつ蓄積した結果である」

「ダーウィン進化論」に対する誤解の数々

これで冒頭の「猿が進化して人間になった」がなぜ間違いか分かるだろう。正しくは「今の人間と猿は、共通祖先から500万年前に分かれた」のだ。他にも本書には多くの誤解がある。

【誤解①】「人間は、生物の進化の頂点にいる」

「進歩主義者」と呼ばれる人たちは「人類の登場は必然。人類は生物進化の頂点にいる」と考える。だが、改めて「生命の樹」の図を見てほしい。人類は原始生物から枝分かれした生命の樹の「1本の細い枝」でしかない。生物の頂点にはいないし、進化の到達点にもいない。そして人類も生物だ。長い目で見れば、今後も自然淘汰によって人間の種は分かれていくのだ。

【誤解②】「進化によって、生物はより複雑になる」

逆に生物は退化することもある。その代表が人間の毛穴にすむ、大きさ0.3mm、細胞数900個の「顔ダニ」。実にシンプルな生き物で、小さなショウジョウバエでも細胞数はこの500倍ある。こうなった理由は競争がないからだ。

人間は食物連鎖の頂点にあり、顔の表面で暮らす顔ダニにとっては外敵が皆無。食料である人間の皮脂は豊富である。超快適な環境なので、顔ダニは使わない機能を次々手放した。夜の活動に必要なメラトニンもつくらない。寄生先の人間から拝借すればこと足りる。顔ダニは快適な環境に最適化して退化した。こんな退化も「環境に最適化する」という進化の形である。

【誤解③】「自然淘汰には、目的がある」

変異はランダムに起きる。たまたまその環境で変異が生存や繁殖に有利ならば自然淘汰が働き、子孫に変異が受け継がれる。偶然の産物なのだ。

だから、人類が今後どう進化するかも運任せ。必ずしも「より賢く進化する」とは限らない。もし食糧不足で生存競争が起きれば、太りやすい人(食料摂取効率がよく、栄養を身体に蓄積できる人)が生き残るかもしれない。

【誤解④】「自然淘汰が自然の摂理。だから優れた者が劣った者を蹴落とすのは当然」

これは大間違いだ。そもそもダーウィンの進化論に「優れた者、劣った者」という概念はない。

この誤解の中でも特に悪質なのが「優生思想」だ。優生思想は歴史的に大きな問題を引き起こしており、ナチスが生殖に適さない人に不妊手術を強制し、ユダヤ人絶滅を図るなど、非人道的な政策が行われた。優生思想は、ついひと昔前まで日本や米国などでも政策として推進されていた。

近年は行われなくなったが、遺伝子選抜などの技術が進化する中で、同様の発想が再び浮上しつつある。優生思想はダーウィンの進化論とは無関係であり、むしろ科学の誤用によって引き起こされた悲劇である。

【誤解⑤】「最も賢い者でなく、最も強い者でもなく、環境変化に対応して変化できる者が生き残る」

これも巷でよく言われる言葉だが、ダーウィンはこんなことはひと言も言っていない。1963年、米国ルイジアナ州立大学のマーケティング教授レオン・メギンソンが論文の中で「ダーウィンの『種の起源』によれば……」と書いた言葉が世界中で引用されたのだ。

お恥ずかしいことだが、私もよく知らずにこの言葉を引用したことがある。この場をお借りして深くおわび申し上げたい。では、この言葉のどこが間違いなのか?

「変わりたい」という努力は尊いが、それは進化とは無関係だ。キリンも努力したからではなく、首が長い個体の性質がたまたま自然淘汰で引き継がれ、首が長くなった。進化論は、偶然の変異が世代を経て引き継がれることがカギである。

これらの誤解に共通するのは「常に良くありたい。成長したい」という人間の業なのだろう。ゲーテの名著『ファウスト』の主人公ファウストのように、「努力し続けよう」とする人間の業が、こんな誤解を生むのかもしれない。

本書は思想界に大きな影響を与えた。『資本論』のマルクスと盟友エンゲルスも本書の影響を受けて『史的唯物論』をつくり上げた。米国でプラグマティズムが生まれた一因も、キリスト教の「神が人を創った」という教えを進化論が覆したことだった。

また、哲学者スペンサーは自然淘汰説を適者生存と言い換えた上で、宇宙のあらゆる事物は進化すると考え、社会進化論を唱えた。この思想は自由競争主義と結合して社会に広がった。

このように本書は生物学を理解する上でバイブルであるとともに、20世紀の思想にも大きな影響を与えている。

いずれにせよ、人類は必ずしも特別な生物ではない。あくまで「生命の樹」の1本の細い枝だと認識し、もう少し謙虚に振る舞うべきだろう。