渡辺恒雄氏(2003年11月、撮影:横溝敦)

渡辺恒雄氏(2003年11月、撮影:横溝敦)

2024年12月19日、ナベツネこと渡辺恒雄・読売新聞グループ本社代表取締役主筆が亡くなった。一時は発行部数1000万部を超えた世界最大の新聞社を率いただけでなく、読売ジャイアンツのオーナーを務めることで日本のプロ野球を実質的にコントロールしてきた経営者だった。その力の源泉はどこから生まれたのか。

巨人オーナー就任後に新たに立ち上げた「財界応援団」

「ワタナベが『会ってやろうじゃないか』と言っています」

読売新聞グループ本社の広報から電話がかかってきたのは2003年秋のことだった。「ワタナベ」とは、昨年12月に98歳で亡くなった渡辺恒雄氏のこと。いわゆる「ナベツネ」だ。当時は同社の社長兼主筆であり、読売ジャイアンツのオーナーを務めていた。

当時筆者が編集長を務めていた雑誌は、この年に大リニューアルをして、一人の経営者に徹底してフォーカスを当てる方針を取っていた。そこでぜひとも取り上げたいと思い、取材依頼をしたのが渡辺氏だった。世界最大の発行部数を誇る巨大新聞社の絶対的ボスであり、プロ野球にも影響力を発揮し続けていたからだ。

しかもその直前、巨人は原辰徳監督を解任していた。この年、原巨人の成績は3位だったが、それでもAクラス。しかも就任1年目の前年の日本シリーズでは西武を4連勝で下して日本一になっている。そんな優勝監督を翌年に解任するとは通常ではあり得ない。

当然、そこには渡辺オーナーの意向があったはずで、だからこそ渡辺氏を何としてでも誌面で取り上げたいと考えた。

しかし、取材申し込みをした当初は、広報からも「難しいと思いますよ」と言われていた。それには理由がある。

渡辺氏の前の巨人オーナーは正力亨氏。読売新聞の事実上の創業者であり、日本プロ野球の生みの親でもある正力松太郎氏の長男だ。筆者のいた経済誌のオーナーはこの正力亨氏と親しかった。その縁があり、毎年プロ野球開幕前には巨人ファンの経営者を集め、正力オーナーとその時の巨人監督を招いて東京吉兆で「パレス会」という壮行会を開いていた。

ところが、1996年に正力氏が名誉オーナーとなり、代わって渡辺氏がオーナーに就任するとすべてが変わった。渡辺氏にしてみれば一介の経済誌オーナーが財界巨人応援団を牛耳っている現実に我慢できなかったのだろう。「燦燦(さんさん)会」という名の巨人応援団を立ち上げ、毎年派手なイベントを開くようになった。その煽りでパレス会は自然消滅した。

そんな因縁があったがゆえのネガティブな反応だった。

燦燦会総会で渡辺恒雄読売新聞グループ本社会長(左、肩書は当時)と握手を交わす長嶋茂雄・読売ジャイアンツ終身名誉監督(2009年3月27日、写真:共同通信社)

燦燦会総会で渡辺恒雄読売新聞グループ本社会長(左、肩書は当時)と握手を交わす長嶋茂雄・読売ジャイアンツ終身名誉監督(2009年3月27日、写真:共同通信社)

Jリーグ創設時に川淵チェアマンと激しく対立し「炎上」

それでも筆者はとりあえず周辺取材を続けた。渡辺氏と親交が深かった中曽根康弘元首相、大学時代からの同志だった氏家斉一郎・日本テレビ放送網元社長、西武ライオンズのオーナーを務めた堤義明・西武鉄道元会長、渡辺氏に哲学者の道を諦めさせた今道友信・東京大学名誉教授など、渡辺氏に縁のある人たちに関する取材を進めていたところ、かかってきたのが冒頭の電話だった。

プロ野球のオーナー会議に向かう巨人の渡辺恒雄オーナー(右)と西武の堤義明オーナー(2004年7月7日、写真:共同通信社)

プロ野球のオーナー会議に向かう巨人の渡辺恒雄オーナー(右)と西武の堤義明オーナー(2004年7月7日、写真:共同通信社)

「会ってやろうじゃないか」というぞんざいな口調は、他のメディアに対しても同様だった。スポーツ新聞などでは事あるごとに「ナベツネ吠える!」の見出しが躍った。

渡辺氏は、プロレスの世界で言えば完全にヒール(悪役)だ。その後、プロ野球の再編問題が起きた時に古田敦也・日本プロ野球選手会会長のことを「たかが選手が」と言ったことでプロ野球ファンから猛烈なバッシングを浴びた。

記者会見を終え席を立つ日本プロ野球選手会の古田敦也会長(2004年9月6日、写真:共同通信社)

記者会見を終え席を立つ日本プロ野球選手会の古田敦也会長(2004年9月6日、写真:共同通信社)

それ以前にも、Jリーグの創設時、チーム名に企業名を入れろと主張したことで、地域立脚のためには企業名を入れることは許されないという川淵三郎・Jリーグ初代チェアマンと激しく対立した。この時も批判は渡辺氏に集まった。

巨人人気を背景にプロ野球を牛耳ったように、読売ヴェルディという人気チームによってJリーグをも読売が支配しようと渡辺氏がもくろんでいると思われたためだ。結果的には、川淵氏が世論を背景に勝利を収め、Jリーグチームから企業名ははずされ、読売ヴェルディはヴェルディ川崎になった。

Jリーグ初代チェアマンの川淵三郎氏(写真:共同通信社)

Jリーグ初代チェアマンの川淵三郎氏(写真:共同通信社)

後に川淵氏は、渡辺氏との論争によってJリーグの地域密着の思想が定着したとして、「Jリーグの最大の恩人は渡辺さん」と言うようになるが、当時は「ナベツネ=Jリーグの敵」というのがサッカーファンの間の共通認識だった。

このように、渡辺氏はスポーツの世界では完全に嫌われ者だった。巨人ファンでさえ「巨人は好きだけどナベツネは嫌い」という人が大半だった。しかし激しく嫌われることで、渡辺氏はむしろ存在感を示していった。

2011年、当時巨人球団代表だった清武英利氏が、職を賭して渡辺氏を告発する、いわゆる「清武の乱」が起きた。詳細は避けるが、発端は、渡辺氏が巨人OBの江川卓氏をヘッドコーチに押し込もうとしたことだった。

江川氏は「空白の1日」を利用した入団経緯もあり、毀誉褒貶ある人物だ。しかしこの時渡辺氏は、「悪名は無名に勝る」と言い放った。この言葉は、江川氏よりむしろ渡辺氏にふさわしい。実際渡辺氏は、どれだけ嫌われようと気にするそぶりを見せず、己の力を誇示し続けた。

このような人間がいかにして形成されていったのか。

政治部記者として頭角を現し巨大メディアの頂点へ

渡辺氏は1926(大正15)年生まれ。8歳の時に父が死去。この時から渡辺家の惣領となる。開成中学、東京高校を経て東京帝大に進学し、哲学を専攻。中でもカント哲学に傾注した。徴兵された時も『純粋理性批判』を手放さなかったし、読売新聞社の執務室にも必ず置かれていた。

本音では生涯を哲学に捧げたかったが、同級生に自分より優秀な哲学者がいたため断念。選んだ道が新聞記者で、1950年読売新聞に入社した。最初は週刊誌に配属されたが、間もなく政治部記者となる。

頭角を現したのは後の自民党副総裁・大野伴睦番になってから。大野氏に食い込み、その傍らで権謀術数の世界を見ることになった。この経験が、派閥間の抗争や経営者になってからの人心掌握に大いに役に立った。さらには、1980年代に長期政権を率いる中曽根康弘氏と意気投合。定期的に勉強会を開き、国家観をすり合わせていく。

一方、社内では読売新聞を部数日本一に育て上げた立役者・務台光雄氏に認められたこともあり、81年には取締役論説委員長となり、85年に主筆となる。主筆は社論全般を指揮する役職で、渡辺氏は亡くなるまで主筆であり続けた。

87年には筆頭副社長、そして務台氏が亡くなった91年に社長に就任した。渡辺氏は務台氏の晩年、毎日昼食を共にしながら2時間、帝王学を学んでいる。そして務台氏の遺志を引き継ぐ形で、巨大メディアの頂点に立った。

務台光雄氏(写真:共同通信社)

務台光雄氏(写真:共同通信社)

ナベツネのナベツネたる所以とは?

社長としての渡辺氏は、2つの大きな足跡を残した。

まずは部数。1994年5月、読売新聞は発行部数1001万9985部と、初めて1000万部の大台に乗せた。部数はその後も伸び続け、2001年1月には1031万91部となる。これは今なおギネスに残る世界一の新聞発行部数であり、紙媒体が衰退する中、今後おそらく破られることのない記録だ。

そしてこの部数が、読売新聞および渡辺氏の力の源泉にもなった。1000万部を達成した半年後の1994年11月3日、読売新聞は「読売憲法改正試案」を発表した。それまで日本の大手新聞社は、政治的中立を標榜していたこともあり、政治問題、中でも憲法問題で踏み込んだ提言をしてこなかった。読売新聞はそのタブーを初めて破った。

これをきっかけに、新聞各社は、それ以前に比べ旗幟を鮮明にするようになった。これは渡辺氏の功績といっていい。この背景には1000万部の影響力と、中曽根氏と共に磨き上げた国家観があることは言うまでもない。

主張が強く激しければ、味方する人間もいる一方、敵も多くなる。しかし渡辺氏は意に介さない。自ら進んで敵役を引き受け、話題となることで、その主張を浸透させ、社会を動かしていく。これこそが渡辺氏の真骨頂だ。こうして渡辺氏は日本のメディア界で最も名前を知られ、「メディア界の帝王」「球界のドン」といった異名を持つほどになる。

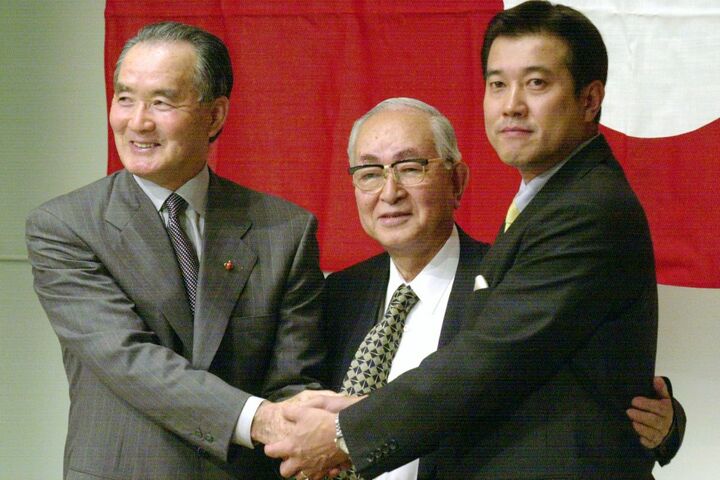

2001年9月、監督辞任の記者会見後に写真に納まる巨人の長嶋監督(左)と渡辺恒雄氏。右は新監督に決まった原辰徳ヘッドコーチ(写真:共同通信社)

2001年9月、監督辞任の記者会見後に写真に納まる巨人の長嶋監督(左)と渡辺恒雄氏。右は新監督に決まった原辰徳ヘッドコーチ(写真:共同通信社)

今のメディア界を見渡せば、中居正広氏の問題で俎上に上った日枝久氏以下フジテレビの首脳を除けば、経営者の顔など誰も知らないはずだ。ところが渡辺氏は、ほとんどの人が思い浮かべることができた。それがナベツネのナベツネたる所以だ。

社会に対してこれだけの力を持つには、読売内部の権力基盤を万全なものにする必要があり、海千山千の新聞記者たちを統率しなければならなかった。渡辺氏はいかにして彼らを掌握したのか。その答えは筆者のインタビューの中にあった。次回記事で詳しくレポートする。

【参考文献】

『私の履歴書 君命も受けざる所あり』(渡邉恒雄著)

月刊BOSS(2004年1月号)