日立製作所のAI技術実用化の歴史は長く、始まりは1960年代のトランジスタ量産における検査工程の画像認識までさかのぼる。同社のAI・メディア処理技術の研究開発に長く携わってきた先端AIイノベーションセンター主管研究長影広達彦氏に、映像解析ソリューション、インダストリアルメタバースといった先進事例とその実用化への道のり、今後の方向性について語る。

1960年代からAI技術活用、70年代は郵便の宛名認識に適用

日立製作所は1910年からOT(Operation Technology)と呼ばれるシステムや設備の制御・運用技術を中心に、IT、IoTへと展開しながら、さまざまな領域の重要インフラを支えてきた。

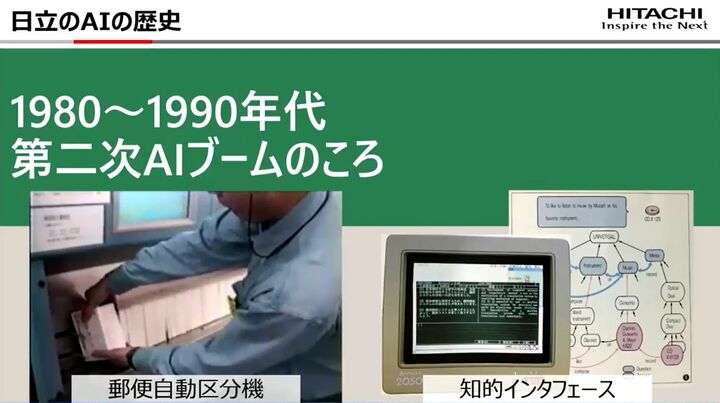

日立のAIの歴史は1960年代から70年代、第1次AIブームに始まる。国産コンピューターの「HITAC」、トランジスタを量産する組み立てシステムにおいて、AI技術による画像認識で検査工程を自動化したのだ。

続く1980年代からの第2次AIブームでは、郵便局のバックヤードで郵便物を仕分ける「郵便区分機」の宛名認識にAI技術を適用。さらに、正しいキーワードでなくとも概念的に近いものを検索できる「知的インターフェース」のプロトタイプを作った(下図)。

2000年代以降、ディープラーニングの進化とともに第3次AIブームが起こり、現在に至る。この中で日立は2021年にAI倫理原則を策定し、人の行動解析、複数ロボットの連携など、AI研究開発を先駆的に推し進めてきた。

鍵となるドメイン技術やOTナレッジとのシナジー

研究開発グループデジタルサービス研究統括本部先端AIイノベーションセンター主管研究長である影広達彦氏は、これまで下図のような研究開発に携わってきた。その軌跡を振り返り、「AI技術を社会実装するには、他のドメイン技術やOTナレッジとのシナジーが重要です」と語る。

「例えば郵便区分機は、画像処理やパターン認識などのAI技術を、センシング※1、メカトロニクス※2、システム、そして顧客が持つOTナレッジとの組み合わせで成立しています。どんなに性能や精度が良くても、AI技術単独では世の中で使えるものにはならないのです」(影広氏)

過去50年以上にわたって研究開発を進めてきた日立製作所のAI技術の歴史、最新の映像解析技術、インダストリアルメタバースの取り組みを紹介した影広氏の講演から、その骨子を紹介する。

※1:センサーを用いて対象物の状態や情報を収集する技術

※2:機械工学(メカニクス)と電子工学(エレクトロニクス)を組み合わせた技術分野

顧客との協創で進める映像解析技術の社会実装

はじめに、日立のAI・メディア処理研究の事例として映像解析技術にフォーカスし、これがどのように進化を遂げてきたのかを見ていこう。

日立の映像解析技術は、1960年ごろのトランジスタ白黒テレビや1990年ごろの郵便区分機のように、製品への搭載を前提としたプロダクト向けの技術として進展。2010年ごろからはこれをシステム化して、デジタルサービスとして提供するようになった。

そのデジタルサービスは、顔検知搭載レコーダー・カメラに搭載した映像解析から、「大規模監視技術」「類似画像検索システム」「人流可視化ソリューション」「高速人物発見・追跡ソリューション」へと発展。近年は市村産業賞、日本産業技術大賞などを受賞している(上図)。

また、これを産業向けに応用し、XR(クロスリアリティー)技術※と融合させて、実用化を推進。「AR遠隔作業支援システム」「作業員解析」を実装し、さらにはAR(拡張現実)による作業支援やメタバースへと発展しつつある。

下図は、映像解析ソリューションの具体的な開発プロセスの流れを示したものだ。当初は顔画像で探すことを前提としていたが、プライバシーへの配慮や視認の課題から、服や荷物色で探す「複数観点検索システム」のプロトタイプを製作したという。

※XR(クロスリアリティー)技術とは、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)などを包括し、現実世界と仮想世界を融合させる技術の総称

これを顧客とともに検証する中で表出した「カメラ間で照明が変化するために精度が安定しない」という課題を改善し、全身の特徴で探す「人物検索システム」の製品化に至った。さらに、顧客から「通報を受ける前に、瞬時に問題を発見したい」という声を受け、不審事象を即時に発見する統合ソリューションを開発している。

「日立では、お客さまとともにイノベーション創出を加速させる場として、2019年に『協創の森』を開設しました。映像解析ソリューションも、ここでプロトタイプやデモを基に議論を重ねて生まれたものです」(影広氏)

さらに2022年には、行動や所有物を認識することで発見と追跡を支援する「行動解析技術」「所有物認識技術」を発表している。禁止行為や急に倒れた人物の発見、不審な荷物の保有者の追跡、遺失物の発見などに役立つという。

インダストリアルメタバースでフロントワーカーを支援

メタバース(仮想空間)はエンターテインメント領域で先行しているイメージが強いが、日立製作所が進めるのは、産業領域の最前線で働くフロントワーカーを支援する「インダストリアルメタバース」だ。

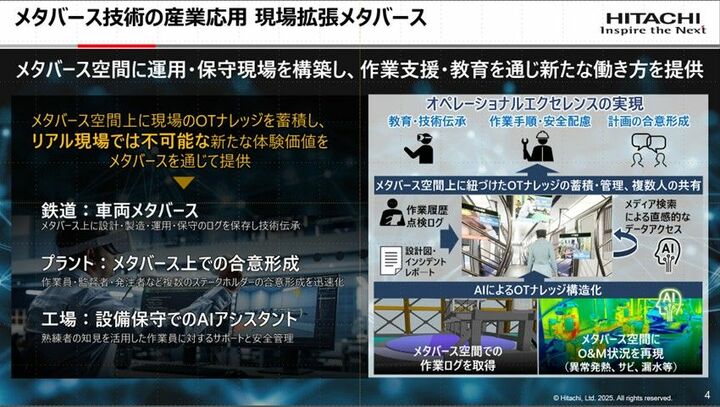

「メタバースに運用保守現場を構築し、そこでの作業支援や教育を通じて、現場での新たな働き方を提供していこうと考えています」と影広氏。すでに鉄道、プラント、電力などで取り組みが進んでいるという(下図)。

下図は、東武鉄道の特急車両「スペーシア」の実際のCADデータをもとに、仮想空間に車両モデルを構築した「車両メタバース」だ。

この空間には、車両に関するオペレーションデータ、デザインデータが埋め込まれている。例えば自動ドアの前で生成AIに質問を投げかければ、パーツリスト、作業履歴、マニュアルなどが、実際の自動ドアに紐付けられたかたちで表示される。

「現場で活躍するフロントワーカーは、頭と体をフル活用して、安全性、品質、生産性、環境への配慮などの目標を達成しています。こうした業務遂行能力は、デジタルで簡単に置き換えられるものではありませんが、そのヒューマンスキルをデジタルの力で拡張して、支援したいと考えています」(影広氏)

現場で発揮されるヒューマンスキルを、思考力・コミュニケーション力・五感力・作業力の4つに分解。思考力は生成AIの深化と適用で、コミュニケーション力は5Gや6Gの高速通信網で、五感力はセンシング技術やVRの活用で、作業力はロボティクス技術の進化で、それぞれに拡大させていくという。

現場のあらゆるデータを解析し、フィードバック

インダストリアルメタバースは、いわば、「ヒューマンスキルを発揮させるためのインターフェース」であり、全ての技術を載せる「器」だと、影広氏は言う。

そのためにもメタバースでは、多様な情報をまとめて扱う必要がある。そこで日立では、現場のさまざまなデータを格納・蓄積し、これらを解析する「マルチモーダルAI」を開発している(下図)。

「お客さまの現場のデータを全てまとめて解析し、相互関係や意味を理解しながら、テキスト、音、映像などを駆使してマルチモーダルにフィードバックする仕組みです」(影広氏)

3D-CADや設計書、計測データ、工程表、各種システムデータ、作業行動ログ、会話ログなど、あらゆる現場のデータの解析結果を、逐次作業指示、運用保守マニュアル、作業アニメーション、アバター作業再現、正常異常音判定など、さまざまなかたちでフロントワーカーにフィードバックする。これにより、どのような作業が何によって効率化するのか、「現場拡張メタバース」の中でフロントワーカーが体感できるようになる。

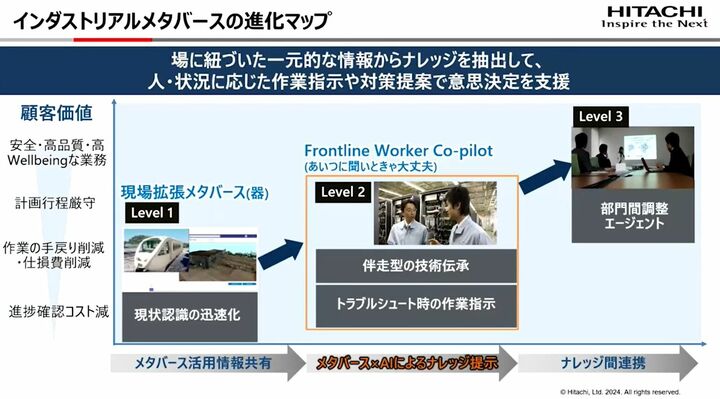

ここまでの取り組みは、日立が掲げるインダストリアルメタバースの「レベル1」に相当する。現場を3D化して現状認識を迅速化する現場拡張メタバースには大きなニーズがあり、すでに多くの顧客から引き合いがあるという。

レベル2では、伴走型で技術伝承やトラブルシュート時の作業指示などを行う「フロントラインワーカー・コパイロット」の構築を目指す。その先のレベル3では、AIエージェントが自動的に部門間調整を行い、合意形成していくような世界が実現するという。

現場作業のあり方を変える「メタバース×AI」の取り組み

最後に影広氏は、レベル2のプロトタイプのデモをいくつか紹介した。

高所にある室外機の点検作業の事例では、作業前の現場を撮影しAIアシスタントに「危険な箇所はないか」と質問すると、映像を解析して、チェック結果を報告される。点検作業はAIと対話しながら進め、手順の間違いや注意事項があれば、AIが撮影される映像を基にリアルタイムに指摘する。

工場内のポンプ等の設備は、異常の予兆が音に表れやすい。稼働音を基にAIが設備状態を判定する事例では、異常音を言語化し、過去の事例と比較しながら報告されるため、不慣れな作業員も小さな違いに気付きやすくなる。

作業着に付けたセンサーで作業者の行動を可視化することで、AIアシスタントが作業時の誤りを指摘し、正しい作業をアバターで示すといったことも可能になる。こうした注意事例を報告データベースに記録したり、1日の作業報告のサマリを作ったりといったこともできるようになる。

「このようにフロントワーカーの作業支援を進めることで、業務を効率化するだけでなく、ウェルビーイングも実現できると考えています」と影広氏は語る。

研究開発拠点「協創の森」を中心に、今後もオープンな協創アプローチを用いて、AI・メディア処理技術の社会実装に向けて歩み続けていくという。