2000年代、主力事業のカラーフィルムの需要が急速に縮んでいく中で、大きな事業転換を図った富士フイルム。環境や社会の変化に適応し、コアコンピタンスを軸にした大変革を成功させた裏には、領域を超えた価値創造があった。当時、同社のオープンイノベーションをけん引し、FUJIFILM Open Innovation Hubを開設、館長を務めたdesign MeME(デザイン ミーム)代表小島健嗣氏がその要諦を語る。

経営危機を事業成長の機会に変えた、富士フイルムのパラダイムシフト

富士フイルムという会社をひと言で表すと、「外部環境の変化に対して、自らのコアコンピタンスを把握し、新たな事業を展開した企業」となるでしょう。

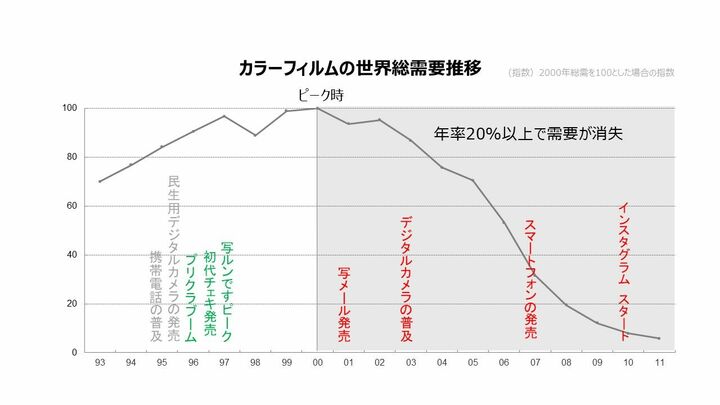

ここでいう「外部環境の変化」とは、写メールの発売、デジタルカメラの普及、スマートフォンの発売によって、カラーフィルム市場が2000年をピークに年率20%以上のスピードで縮小していったことに他なりません(下図)。もちろん、マーケットだけではなく、これまで築いてきたフィルムを取り巻くバリューチェーン、ビジネスモデルも消失しました。

経営危機の中、技術をソリューションベースに再定義

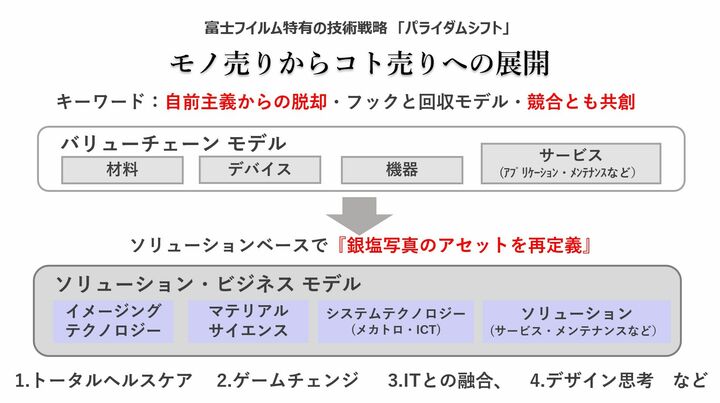

このような未曾有の経営危機の中で、富士フイルムが打ち出したのは「技術戦略のパラダイムシフト」でした。「モノ売りからコト売りへの転換」を目指すという戦略のもと、「トータルヘルスケア」「ゲームチェンジ」「ITとの融合」「デザイン思考」といったキーワードを掲げて、自前主義で高度化してきた技術をソリューションベースに再定義していきました(下図)。

例えば、フィルムであれば粒子形成技術、ナノ分散技術、成膜技術など、カメラなら精密成型技術、撮像技術など、既存事業の製品には幅広い領域にわたる多くの技術が集約されています。これらを因数分解して、競争の源泉となり得る12個のコア技術としました。

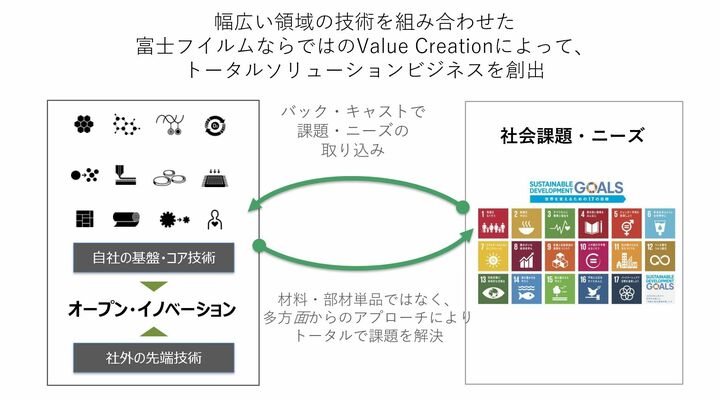

そこに社会課題や顧客の潜在ニーズを取り込み、材料や部材単位ではない「トータルソリューションを提供するビジネス」を模索したわけですが、この過程には「オープンイノベーション」が必要不可欠でした(下図)。

高度経済成長の中で培ってきた従来のビジネスモデルは、もはや通用しなくなっていました。どのような未来に向けて、何をターゲットにしていくのか。自社の中にないものは全て社外に求め、協同的なイノベーションのかたちをつくっていったのです。

「共通言語化」によってコア技術を応用し、新規ビジネスを創出

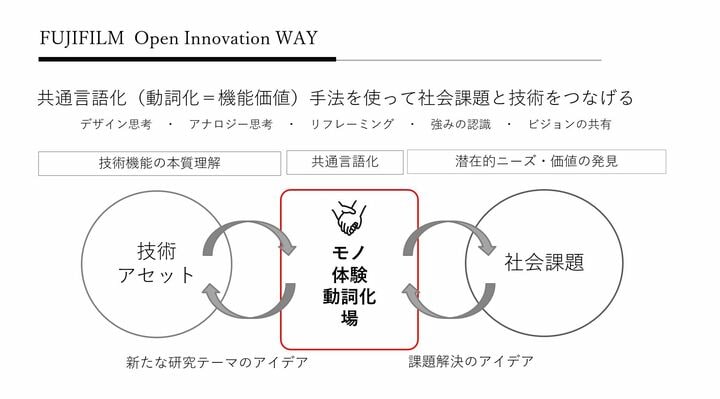

自社の技術アセットが、本当に社会課題の解決に役立つのか。それを探るためには、さまざまな顧客やパートナーとの対話が欠かせません。そのために必要なのが「共通言語化」です。

技術アセットを相手に分かるように翻訳し、モノや体験に落とし込み、また「動詞化」するなどして、対話の場に提示していきました(下図)。

例えば、光学フィルムや光学レンズで培った技術は「光を制御する」と動詞化できます。これを機能価値として捉えることで、肌を美しく見せるための化粧品用ベースメイクパウダーに応用する、という展開が生まれました。

さらに化粧品への展開では、ナノレベルまで均一に分散するナノ分散技術を化粧品の成分に応用した、肌にしっかり浸透するスキンケアクリームや、肌の内部まで入り込む長い紫外線を防ぐ日焼け止めクリームなどが商品化されました。技術に基づいて機能をしっかりと説明できる化粧品は、ユーザーの高評価を得ます。

化粧品事業は、富士フイルムの事業転換を象徴するものとして、世間でも大きな話題となりました。社内としてもヘルスケア事業拡大の礎となり、自社技術の他業界展開の典型事例、成功事例として位置付けられたのです。

真のユーザーニーズを探索し、共創する場としての「Open Innovation Hub」

また、富士フイルムはこれまでの事業で「撮像素子用カラーフィルター材料」をつくってきました。これは簡単にいえば、光のエネルギーを電気に変換するためのフィルターで、イメージセンサーと呼ばれる半導体などに搭載されます。

近年のデジタル化に伴って、イメージセンサーは、高画素化、高感度化、高機能化が進むとともに、用途が非常に幅広くなり、半導体メーカーのニーズも多様化しています。

こうした中で富士フイルムは、ニーズ探索による提案型営業を展開しました。その結果、ユーザー企業から「課題解決に必要不可欠の材料メーカー」として認識されるようになっていったのです。

このような事例が積み上がって、高い専門性を持つさまざまなパートナーと共創するようになりました。そこで、2014年には新規ビジネス創出を支援する場として「Open Innovation Hub」を開設(下図)。これにより、B to Bのオープンイノベーションを加速させていきました。

例えば、富士フイルムの「光を制御する技術」とダイキン工業の「空気を制御する技術」をかけ合わせた事例があります。光の制御を応用して音の波長をコントロールし、「風は通すが、音は通さない」というメタマテリアルを開発。送風音を低減する技術として実用化され、ダイキンの主力エアコンに搭載されました。

オープンイノベーションに欠かせない「共創の3つのプロセス」

こうしたオープンイノベーション、つまり協同的なイノベーションを実践していくためには、いくつかの仕組み、仕かけが必要です。そこでは下図のようなデザインが大きな役割を果たします。

まず前提として、人の知が集まり、共有化できる「Open Innovation Hub」のような場が必要です。その場を活用して、「共感」をつくりながら共創的な活動を進めていくために、欠かせない3つのプロセスがあります。

1つ目は「目的や意義の可視化」です。これは「バウンダリーオブジェクトを創造すること」と言い換えられます。バウンダリーオブジェクトは、出自や背景の異なるグループ同士が新たにコミュニティーを形成する場合に境界(バウンダリー)を媒介する、共通に理解できるキーワードやコンセプトといったものです。

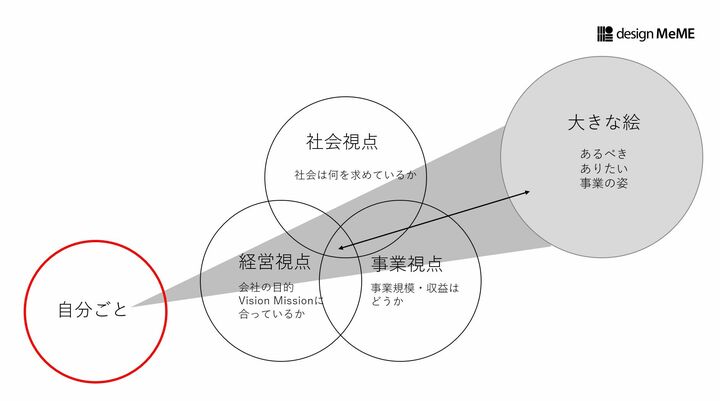

2つ目は「目的に対する自分ごと化」。目的として描く「あるべき姿」には、社会への意義を問う社会的視点、会社のミッションやビジョンを鑑みた経営的視点、事業規模や収益に着目する事業的視点が含まれます。これらに対して、組織に所属する一人一人が、どのように自分とのつながりを見つけるか、ということです(下図)。

そして3つ目に、「領域横断的な共創」です。前述したように、相手に分かるように技術アセットなどを翻訳し、共通言語化して伝え、同じようにパートナーからも新たな情報や視点を得ます。それに対して、目的を照らし合わせながら、実現すべきこと、やるべきことを整理整頓していきます。

イノベーションのメカニズムとデザイン思考を価値創造のヒントに

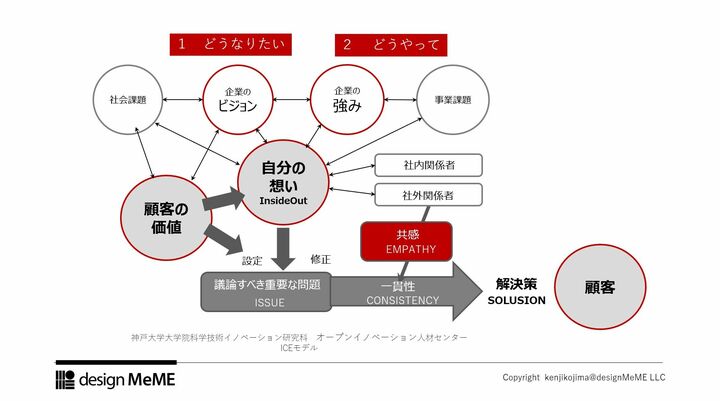

私が富士フイルムに所属しながら、神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科で非常勤講師をしていたころ、イノベーションの仕組みを尾崎弘之教授らと共に図式化してみたことがあります(下図)。

イノベーションにおいては「社会課題」「企業のビジョン」「ミッション」「企業の強み」「事業課題」といったものに、一人一人の「思い」が結びつくことで、顧客を巻き込んだ価値創造が可能になり、課題を定義して、一貫性を持って解決策に向かえる。そこに共感が生まれ、新たなビジネスへと発展させていける、というものです。

企業のビジョンやミッションと同じように、社員が個人として「自分はどうなりたいか」「何をしたいか」「どんな社会にしたいのか」といったことを認識して、それを行動指針にすべきであるということです。

また、最後になりますが、共創のプロセスにおいて注目されている「デザイン思考」を簡単にご紹介します。これは、ユーザーの潜在的なニーズを探索して、創造的に問題解決するデザイナーの思考プロセスを模した思考サイクルです。

不確実な時代にあって、顧客自身が本当に欲しいものが言葉にできない状況があります。観察や対話から隠れたニーズを探し、仮説を立て、プロトタイプで可視化し、顧客からのフィードバックを得てブラッシュアップする、というデザイン思考のサイクルが、これからも非常に重要になっていくと考えています。

Japan Innovation Review Forumsでは組織の変革を担うリーダーの方に向けて、経済界やアカデミアなど幅広く有識者の方に登壇いただき、変革に役立つタイムリーな情報をお届けしています。「新規事業フォーラム」に関する最新の情報は、随時こちらで更新しています。