身代金要求型ウイルス「ランサムウエア」の攻撃を受けた企業は、高い確率で身代金交渉という困難な局面に直面する。本稿では、実際に行われる身代金交渉のプロセスにフォーカスし、交渉術の基本、成功事例とリスク、被害最少化のポイントについて、日本ハッカー協会代表理事の杉浦隆幸氏が解説する。

サービスとして提供する「ランサムウエアグループ」の数々

ランサムウエアを作成してRaaS(Ransomware as a Service)として提供するグループは、現在活動しているもので100程度。アフィリエイター(実行犯)は300から400グループあるとされています。

上図に有名なランサムウエアグループを挙げましたが、ランサムウエアグループごとに、具体的な手口は大きく変わります。大手のランサムグループは交渉体制がしっかりしており、無名なグループでは交渉がどう転ぶか分からないところがあります。

例えば、親ロシアといわれるインドの「Cyber Volk」は、公開データをそのまま持ってきて身代金を要求することもあり、その金額も1000ドル、2000ドルと安く、信頼のおけないグループです。ただし、現在このグループは消滅したか活動していないようです。

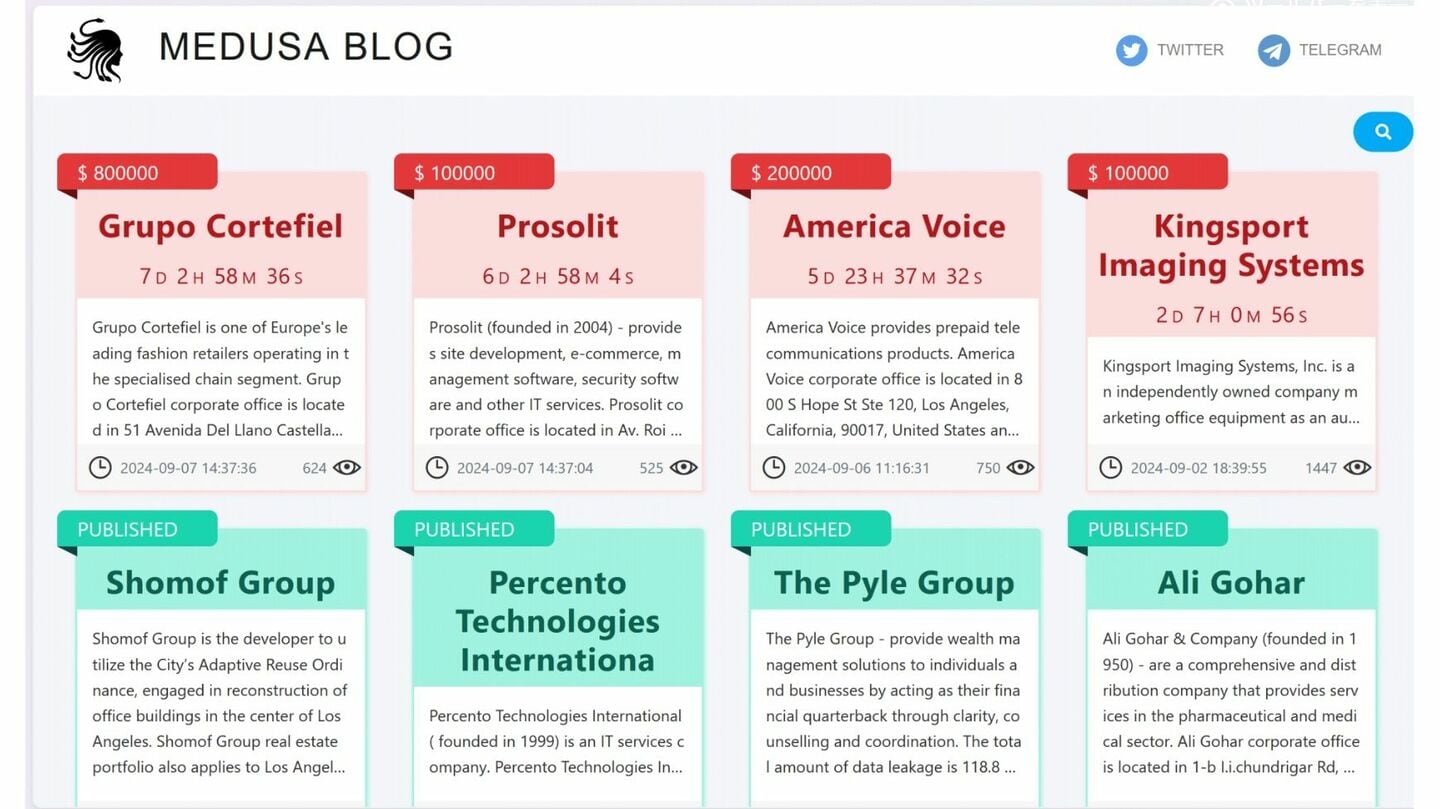

実際に被害に遭った組織の多くは、下図のようなランサムウエアのWEBサイトに掲載されます。80万ドル、10万ドルとあるのが要求される身代金で、ここから交渉した額の身代金を支払うと、サイトから消されます。年間3000から4000の企業、自治体、政府組織が被害に遭い、このように掲載されるといわれています。

もっと細かく、時系列で被害に遭った組織を掲載するサイト、窃取したファイルを分かりやすく表示するサイトもあります。また、交渉の余地なくデータを公開し続ける、リスクの高いグループもあります。また中には、ランサムウエアを使わず、暗号化なしでデータを窃取するグループもあり、暗号化にBitLocker※などの正規のソフトウエアを使うグループもあります。

次からは、ランサムウエアの被害に遭ってしまう原因や、被害発生時に取るべきアクション、実際の身代金交渉や被害最少化のポイントなどについて解説していきます。

※:BitLockerは、Microsoft Windowsが提供する暗号化機能