世界で広がる先住民の権利保障

国が進めてきたアイヌ政策は伝統や文化の尊重に力を発揮しましたが、先住民族の権利全体を保障するものではありませんでした。サケの捕獲を先住民の権利として法的に認めてほしいという「アイヌ先住権訴訟」は、そうしたなかで起こされたのです。

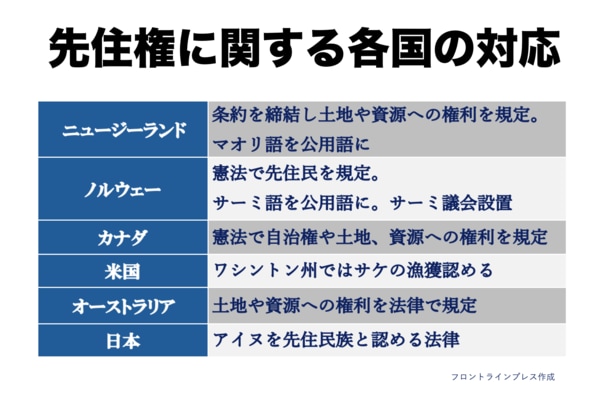

では、世界の状況はどうなっているでしょうか。

カナダやニュージーランド、オーストラリアは資源に関する先住民族の権利を法で保障している国々として知られています。そして、その権利の中には、サケを漁獲する権利が含まれています。

米国の一部の州も、先住民族と政府が議論を重ねた末、一定量のサケを捕獲することを認めました。これら4カ国は英語の頭文字を取って「CANZUS」と呼ばれています。

先住民族の権利を保障する動きは、ノルウェーや台湾などでも広がっています。

(図:フロントラインプレス作成)

(図:フロントラインプレス作成)日本は、憲法13条で「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」としています。この理念の下で、具体的にどのようなかたちで先住民族の権利を保障していくのが望ましいのでしょうか。

例えばの話ですが、北海道大学アイヌ・先住民研究センターの加藤博文教授は「資源保護に留意した上で、アイヌが捕獲したサケをブランド化して販売し、その収益を自分たちの生活改善に使うというのはどうか」と提案しています。実現するかどうかは未知数ですが、アイヌ民族としては政府の生活支援策に頼らずに生計を立てていくきっかけになるかもしれません。

幸い、「ゴールデンカムイ」を通してアイヌの伝統や文化に関心を持つ人が若い世代を中心に増えています。この問題を考える好機は、まさに今かもしれません。

西村 卓也(にしむら・たくや)

フリーランス記者。札幌市出身。早稲田大学卒業後、北海道新聞社へ。首相官邸キャップ、米ワシントン支局長、論説主幹などを歴任し、2023年からフリー。日本外国特派員協会会員。ワシントンの日本関連リサーチセンター“Asia Policy Point”シニアフェロー。「日本のいま」を世界に紹介するニュース&コメンタリー「J Update」(英文)を更新中。

フロントラインプレス

「誰も知らない世界を 誰もが知る世界に」を掲げる取材記者グループ(代表=高田昌幸・東京都市大学メディア情報学部教授)。2019年に合同会社を設立し、正式に発足。調査報道や手触り感のあるルポを軸に、新しいかたちでニュースを世に送り出す。取材記者や写真家、研究者ら約30人が参加。調査報道については主に「スローニュース」で、ルポや深掘り記事は主に「Yahoo!ニュース オリジナル特集」で発表。その他、東洋経済オンラインなど国内主要メディアでも記事を発表している。