大都市圏では十分な2次避難所を確保できない懸念

広域避難所と福祉避難所がともに「2次避難所」と呼ばれているのは、法律に明確な定義がないためとも言えますが、より重要な問題は大都市圏で能登半島地震クラスの大地震が起きた際、広域避難や要配慮者への支援がどこまでスムーズに機能するのかという点にあります。

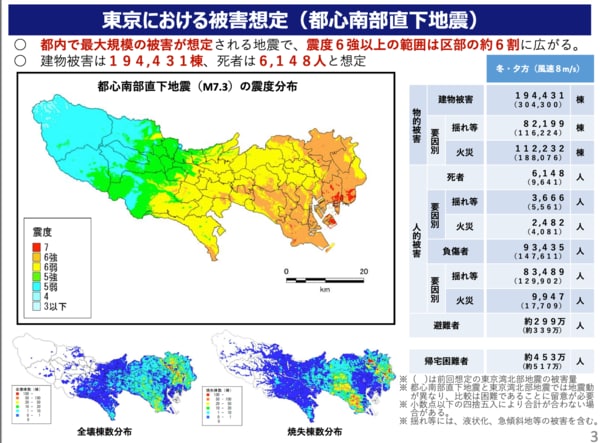

東京都防災会議が2022年4月に公表した大規模地震の被害想定によると、都心南部を震源とするマグニチュード7クラスの地震が冬の夕方に発生した場合、死者は6100人、負傷者は9万3000人になります。建物被害は19万4000棟余り。避難を要する人は299万人に達するうえ、453万人の帰宅困難者が発生します。

これに対し、内閣府が2008年にまとめた資料によると、東京都北部を震源とする大規模地震が起きた場合、東京23区の避難者収容能力は1次避難所ですら54万人分不足すると算定されています。運良く1次避難所にたどり着いたとしても、避難所での面積は1人あたり2平方メートル足らず。

まさに、ギュウギュウ詰めです。しかも区部では1次避難所の25%が耐震基準を満たしていませんでした。

一方、2次避難所として想定されている施設の収容可能人数も、東京都全体で132万人分しかありません。これに対し、2次避難所への避難を必要とする人は在宅の障がい者・要介護者に限っても137万人でした。ここには高齢者や乳幼児、妊産婦は含まれていません。

内閣府の資料はデータが少し古いものの、過密都市・東京やその周辺の状況は大きく変わっていないと思われます。もちろん、東京など1都3県だけの話ではありません。大地震はいつ起きても不思議ではありません。気候変動によって、大雨や台風による災害も毎年のように起きています。対策はまさに「待ったなし」なのです。

フロントラインプレス

「誰も知らない世界を 誰もが知る世界に」を掲げる取材記者グループ(代表=高田昌幸・東京都市大学メディア情報学部教授)。2019年に合同会社を設立し、正式に発足。調査報道や手触り感のあるルポを軸に、新しいかたちでニュースを世に送り出す。取材記者や写真家、研究者ら約30人が参加。調査報道については主に「スローニュース」で、ルポや深掘り記事は主に「Yahoo!ニュース オリジナル特集」で発表。その他、東洋経済オンラインなど国内主要メディアでも記事を発表している。