立正大学・経営学部 永野寛子教授(撮影:今祥雄)

立正大学・経営学部 永野寛子教授(撮影:今祥雄)

近年、ビジネス環境は加速度的に変化しており、企業にはその変化に対応するための継続的な変革が求められている。そんな中で注目を集めているのが、企業の競争優位の源泉を追求する経営戦略論の領域を中心に研究されている「ダイナミック・ケイパビリティ(動的能力)」という新たな能力概念だ。ダイナミック・ケイパビリティがなぜ現代企業において重要視されるのか。経営学説史や経営戦略論を専門とする立正大学経営学部の永野寛子教授に話を聞いた。

ダイナミック・ケイパビリティとは

――ダイナミック・ケイパビリティとは何を指すのでしょうか。

永野寛子氏(以下、敬称略) ダイナミック・ケイパビリティとは、急速に変化するビジネス環境において、内部および外部の資源や能力を統合・構築・再構成するためのメタレベルの能力のことを指します。

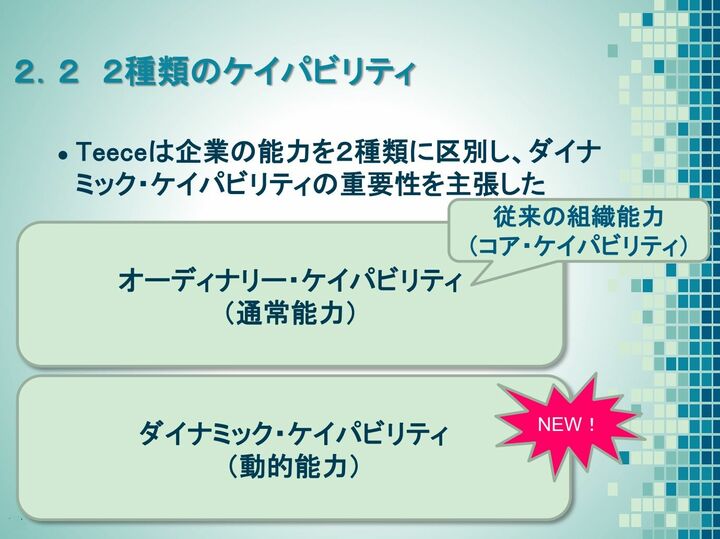

従来、着目されていたオーディナリー・ケイパビリティ(通常能力)は、特定のビジネス・パラダイムにおいて効率化を行うことで利潤最大化する能力を指します。一方、ダイナミック・ケイパビリティは、環境変化に対応してビジネス・パラダイムそのものを変革することで企業が生き残るための能力といえるでしょう。

具体例として富士フイルムが挙げられます。フィルム産業の先行きが不透明になる中、富士フイルムは既存事業で培ってきたナノテクノロジーを生かして、化粧品をはじめとした新たな事業を展開しました。その過程の中で自社内にとどまらず、企業間で連携しながら新たなビジネス・パラダイムを作り上げたことがダイナミック・ケイパビリティに基づく変革といえるでしょう。

このように著しい環境変化の渦中において、自身のビジネス・パラダイムが環境から乖離していることを認識して変革する能力がダイナミック・ケイパビリティなのです。

VUCAの時代、変化にさらされる企業には欠かせない能力

――ダイナミック・ケイパビリティ論はどのように確立されていったのでしょう。

永野 ダイナミック・ケイパビリティ論は、経営戦略論の一領域である資源ベース論の理論進化の過程で生じた問題を解決すべく提唱されたアプローチです。資源ベース論では企業経営において強みとなる特定の経営資源に着目し、その資源を強化することを奨励します。しかし、こうした取り組みを進める中で経路依存性の逆機能現象としての硬直化が生じ、企業の優位性が損なわれてしまうことが指摘され、それを踏まえて理論が進化してきたのです。

硬直化についての批判的議論を巡って、資源ベース論の理論進化は3つのフェーズに分けられます。1980年代半ば頃からの第1フェーズでは、企業固有の個別資源を強化することが主張されました。しかし、特定の部署や個人レベルで個別資源を強化した結果、企業全体としての一貫性が崩れて有用な製品やサービスが創造できないという逆機能現象が指摘されました。

この個別資源強化の逆機能としての第1の硬直化の指摘を踏まえ、第2フェーズとして特定のビジネス・パラダイムにおいて企業全体で個別資源を活用する能力であるコア・ケイパビリティ(組織能力)に着目する研究が登場しました。

しかし、レオナルド=バートンにより、特定の製品・サービスを基礎としたビジネス・パラダイムにおいて企業がコア・ケイパビリティを強化する中で、環境変化の際に新しい強みを形成することがかえって難しくなるという第2の硬直化の指摘がなされました。

コア・ケイパビリティが硬直化したものをコア・リジディティと称します。このコア・リジディティの指摘を踏まえ、1997年、米カリフォルニア大学バークレー校経営大学院教授のデビッド・ティースらによって、取引コスト経済学、企業家論、進化経済学といった領域の概念も取り入れたダイナミック・ケイパビリティ論が提唱されたのです。

――なぜ現代においてダイナミック・ケイパビリティが重要とされるのでしょう。

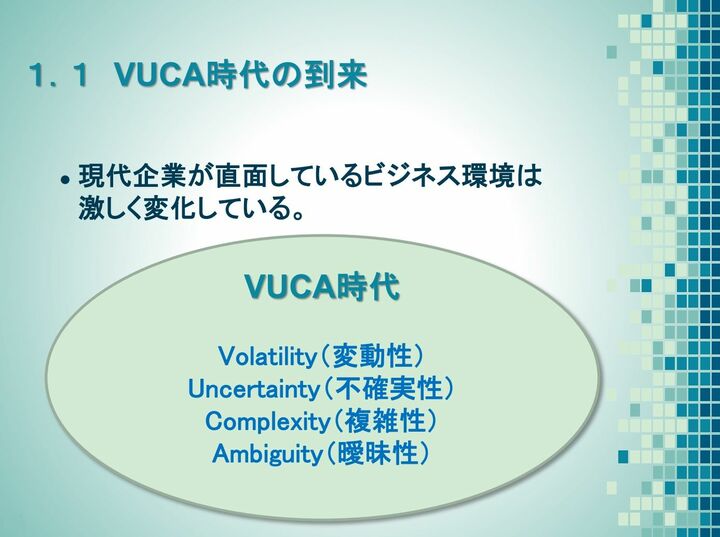

永野 VUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性)時代と呼ばれる現代において、多くの企業は激しい環境変化にさらされています。そのため、企業が生き残るためには、自己変革に取り組み環境変化に対応していかなければなりません。ダイナミック・ケイパビリティはまさしくそのための能力ですから、とりわけ現代において重要性が高まっているといえるでしょう。

また、現在多くの企業で注目されているDXという概念について理解を深めるにあたっても、ダイナミック・ケイパビリティ論の考え方は有用といえるでしょう。

「IT化」という用語が用いられる際、一般的には既存のビジネス・パラダイムを維持したまま、デジタルテクノロジーを用いた単純な省人化や自動化により業務の効率化を図ることが中心とされます。そのため、基本的にはオーディナリー・ケイパビリティの範疇に収まるものと位置づけられます。

これに対して、DXはデジタルテクノロジーを用いてビジネス・パラダイム自体の変革を行うことを意味していると考えらます。したがって、DXは従来のIT化の取組とは異なり、オーディナリー・ケイパビリティの範疇に収まるものではなく、ダイナミック・ケイパビリティに関わるものであると位置づけられます。

――企業がダイナミック・ケイパビリティを強化するために何から取り組むべきと考えますか。

永野 ダイナミック・ケイパビリティを発揮するためには、まず「正しいこと」とは何かという自らのアイデンティティとしての核となる企業家精神を明確化することが重要です。ビジネス・パラダイムの変革を実現するためには多くのリソースを投入する必要がありますし、それ相応のコストもかかります。そのなかで、複数の選択肢から1つの新たなビジネス・パラダイムを選択するにあたっては、確固たる価値基準が必要だからです。また、自らの価値基準と既存のビジネス・パラダイムとの乖離が生じていないかを考えることも重要です。

加えて、ダイナミック・ケイパビリティに基づく意思決定の際には、必ずしも利潤最大化が実現されない可能性にも留意しなければなりません。ダイナミック・ケイパビリティの局面では「いかに生き残るか」が最優先課題となります。ですから、一時的に利益が下がる可能性があったとしても、「正しいことを行う」ために判断を下し、行動し続ける勇気が求められるのです。

ダイナミック・ケイパビリティの構築に向けて

――しかしながらダイナミック・ケイパビリティの強化は簡単でないように感じます。

永野 たしかにそうかもしれません。既存事業が現状もうかっているのであれば、安易に手放すことは難しいと思います。しかし将来的に見れば、いずれ既存のビジネス・パラダイム内での効率化という内向きの努力のみでは限界がくる可能性は否定できません。ですから常に先を見据え、既存のビジネス・パラダイムが環境と乖離している兆候がないか見極めることが肝要だと思います。

そうした兆候を敏感に察知するためにも、ダイバーシティの活用が有効でしょう。多様なバックグラウンドを持つ人材を経営に巻き込むことで、自社を客観的に見つめ直すことができますし、外部の新鮮な視点や知見を取り入れることもできます。例えば、社外取締役として他業界の経営者を迎え入れるのも1つの手だと考えられます。

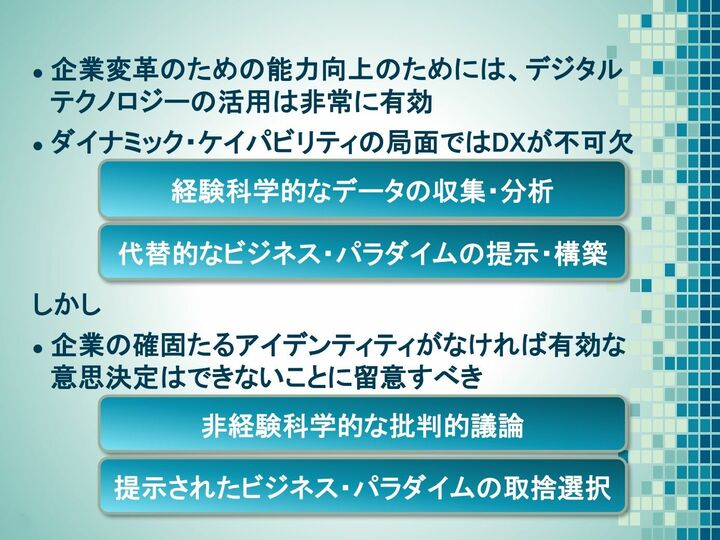

また、ダイナミック・ケイパビリティを構築するにあたってはデジタルテクノロジーの活用は非常に有効であり、とくにDXが不可欠であると考えられます。具体的には、顧客ニーズなどの経験科学的なデータの収集・分析を行う際や、代替的なビジネス・パラダイムを探索して提示したり新たなビジネス・パラダイムを構築したりする際には、DXとしてのデジタルテクノロジーの活用が大いに効果を発揮するでしょう。

ただし、いくら最先端のデジタルテクノロジーを用いたとしても、企業の確固たるアイデンティティがなければ有効な意思決定はできないことに留意しなければなりません。たとえば、企業の価値基準と既存のビジネス・パラダイムの乖離に関する非経験科学的な批判的議論を行ったり、提示されたビジネス・パラダイムの取捨選択を行ったりする際に、アイデンティティが確立されていないと、環境に翻弄されて競争優位を構築できなくなってしまいます。

全体を俯瞰しながら硬直化の兆候を敏感に察知する

――日本企業がDXを推進する上で経営陣は何を意識するべきですか。

永野 デジタルテクノロジーを導入する際には、自社の意思決定プロセスのどの部分に貢献しうるのかを意識することが何より重要だと考えます。デジタルテクノロジーは目新しいからといって、やみくもに取り入れれば良いというものではありません。

デジタルテクノロジーに関する意思決定がどういった局面で行われているのか、その意思決定から出てきた結果を自分たちできちんと判断できるのか。こうした観点を強く意識しておく必要があるでしょう。

一方で、DXを実行に移す際の障壁として、現場の抵抗も無視できません。日々の業務に追われる現場レベルでは、どうしてもオーディナリー・ケイパビリティによる利潤最大化の追求を偏重しがちです。そうなると、組織全体が硬直化してしまうリスクが高まります。

ですから、現場から少し距離を置いて大局的に物事を捉えられる経営陣の役割がとても重要になります。全体を俯瞰しながら硬直化の兆候を敏感に察知し、それを突破するための変革を断行していく。そのためにもダイナミック・ケイパビリティの考え方を経営の羅針盤とすることが何より肝要なのです。

激変の時代を生きる企業にとって、ダイナミック・ケイパビリティの重要性は高まるでしょう。しかし、その本質を理解し実践することは容易ではありません。トップの強いリーダーシップの下、自己変革の必要性を組織に浸透させ、一丸となって取り組んでいく。そうした地道な努力の積み重ねが、これからのビジネスを勝ち抜くための鍵を握っているのではないでしょうか。