「データサイエンティストを育成したが、成果に結びつかない」「データ基盤や分析ツールへの投資対効果が得られない」など多くの企業から悩みが寄せられるという滋賀大学データサイエンス学部の河本薫教授。キーエンスやNTTドコモをはじめとしたデータドリブンを実践する日本型企業9社に河本教授がインタビューしたなかから導き出した、企業が乗り越えるべき壁、起こすべき行動とはどのようなものだろうか。悩める企業に対する解決のヒントを提示した講演の骨子をお届けする。

※本稿は、Japan Innovation Review主催の「第2回データイノベーションフォーラム」における「データドリブンカンパニーへの道/滋賀大学・データサイエンス学部 教授 河本薫氏」」(2024年6月に配信)をもとに制作しています。

データドリブンを実現できない、日本企業から聞こえてくる悩み

「データドリブン」はさまざまな定義で用いられますが、ここでは「意思決定のやり方を合理的にする」ということを示唆する言葉と捉えてください。

さて、昨今の日本企業の経営計画には「データドリブン経営を目指す」という趣旨の宣言が織り込まれ、推進組織の設立、データやAIに関する社内教育、データ分析基盤の構築、あるいは象徴的なプロジェクトの推進などの目標が掲げられています。

しかし、実際に成果を収めている企業は多くありません。私の下にも「データサイエンティストを育成したが、成果に結びつかない」「データ基盤や分析ツールへの投資対効果が得られない」など、悩みが寄せられています。

多くの日本企業にとって、データドリブンの実現が難しいのはなぜか。その理由を知るために、私はデータドリブンを実践する日本型の企業9社を対象に、インタビューを行ってきました。

例えば、営業利益率の高さで知られるキーエンスでは、ビジネス部門のメンバーが、主体的にデータを活用して意思決定しながらビジネスを動かす風土をつくり、さらには社内で培ったデータ分析プラットフォーム「KI」を外販しています。

同社は特別な研修はせず、「DX推進」という言葉すら掲げていません。インタビューでは、「一人一人の社員が『生産性を上げる』という理念の下、因果関係を追及する」「決定や結果に対して、常に『なぜ?』を問う」「『なぜ?』を解明するために、自然とデータを使うようになる」といったことが語られました。

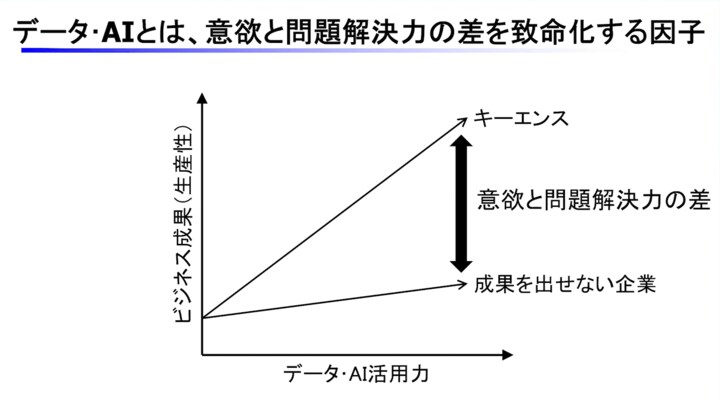

理想的なデータドリブン企業といえるキーエンスと、データ・AI活用の成果が出ずに悩む企業との違いはどこにあるでしょうか。

データ・AI活用力の前提として必要な「問題解決力」と「意欲」

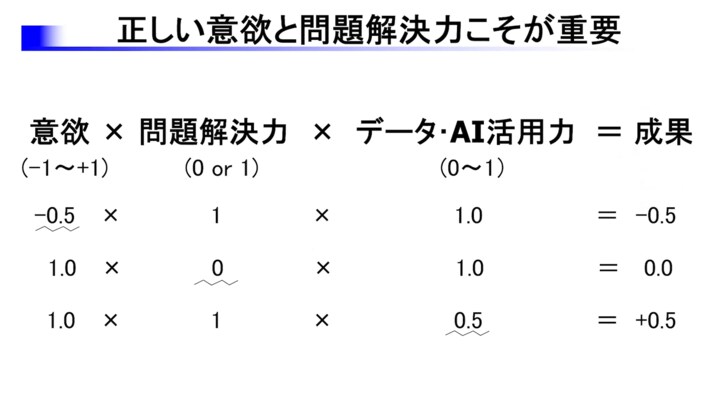

データドリブンを実現している企業へのヒアリングをもとに成功因子を抽出すると、「会社を良くしようとする意欲」「問題解決力」「データ・AI活用力」の3つに集約されます。そして、「ビジネス成果」は、これらをかけ算した結果であると考えられます(下図)。

データ分析基盤を構築したり、データサイエンティストを育成したりして、データ・AIの活用力を向上させても、正しく課題を設定して解決する「問題解決力」が欠けていれば、結果は0(ゼロ)になります。意欲が自己実現や自組織のみの利益など、企業のベクトルと反していれば、マイナスになることもあり得ます。

キーエンスのように、社員の意欲が企業の理念と同じ方向にあり、高い問題解決力を持っていれば、データ・AIの活用力が高まれば高まるほど、ビジネス成果が出ます。ビジネス成果を左右するものは、データ・AIの活用力ではなく、意欲と問題解決力なのです(下図)。

また、ヒアリングから、総じて製造現場では意欲や問題解決力が高く、データ・AIを活用した成果が出やすいことが分かりました。例えば、AGCは、従来から工場で行われてきたQC活動※1をベースに、データ・AI活用の成果を出す試みを工場から始めていったといいます。ダイハツ工業でも「工場でのタクトタイム※2を短縮する」という目に見えやすい効果をターゲットに、データ・AI活用を進めたということです。

製造現場では問題が見えやすく、生産性を上げようという意欲がおのずと発生します。その動機付けによって問題解決能力が育ち、また新たな問題を見つけて解決していこうという正のサイクルが生まれやすいということでしょう。

顧客ごとの購買データが可視化されるeコマースも、成果が出やすい領域です。一方で、B to B営業やいわゆる本社業務は、問題や成果が見えにくく、意欲や問題解決能力が育ちにくい領域だといえるでしょう。

※1:QC活動とは品質管理(Quality Control)の改善を目標として、現場で働く従業員・スタッフが小集団で自主的に行う活動のこと。主に製造現場で広く取り入れられている

※2:タクトタイムとは、1つの製品の製造にかかる時間であり、製造ラインの生産能力を測る指標となる

「問題解決力」を向上させてデータドリブンを実現した3社

データドリブン経営を標榜するのであれば、当然、成果が出にくい領域にも切り込んで変革していく必要があります。そこで、全社的な問題解決力の向上によって、実際に成果を上げてきた3社の事例をご紹介します。

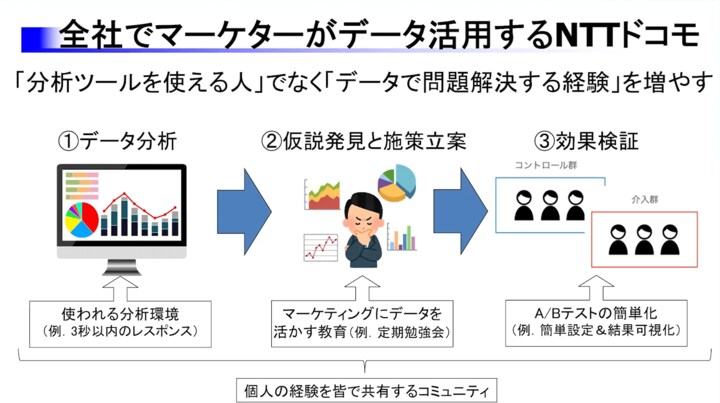

NTTドコモでは、全国にある支社を含む全社で、マーケターがデータを活用しながら仕事で成果を上げるサイクルが定着しています。この推進の鍵は、「分析ツールを使える人」ではなく、「データで問題解決する経験を増やすこと」に注力した点にあります。

具体的には、「データを分析して、仮説発見と施策立案を行い、効果検証する」というプロセスを、一気通貫で経験させることです。そのための方策として、マーケターが使用する分析環境を改善し、マーケティングへのデータ活用に関する教育を行い、A/Bテスト※を簡便化して効果検証をしやすくしています。また、並行して個人の成功体験を共有できるコミュニティをつくっています(下図)。

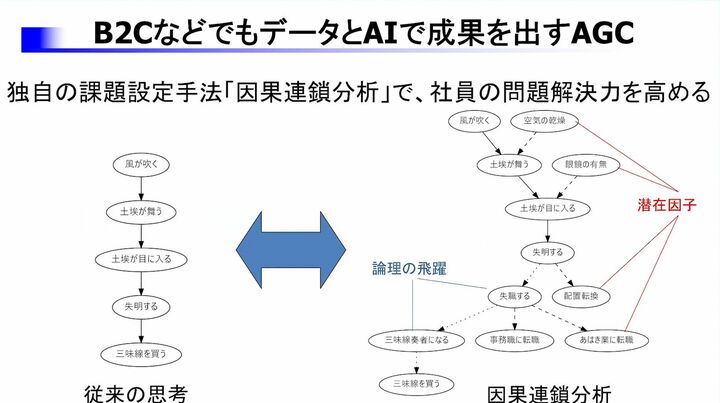

前述したAGCでは、「因果連鎖分析」という、データ活用と親和性の高い独自の課題設定手法を全社員に教育することで、あらゆる業務分野でデータ・AI活用の成果を出せるようになったということです。

因果連鎖分析は、「風が吹けばおけ屋がもうかる」といった因果関係ではなく、その裏にある潜在因子や論理の飛躍を見つけながらロジックを組み立てる思考フレームです。これにより、正しい課題設定、課題解決に役立つデータの洗い出しが可能になります(下図)。

出典:「データドリブンカンパニーへの道」AGC小野氏へのインタビューから

出典:「データドリブンカンパニーへの道」AGC小野氏へのインタビューから拡大画像表示

先述したように、キーエンスでは自社プラットフォームの「KI」を外販していますが、当初は顧客企業へのサポートとして、ツールの使用方法に関する講習やEラーニングコンテンツを提供していました。しかし、顧客企業では、なかなかビジネス成果が出ませんでした。

その原因を追究したところ、「顧客企業ではデータ分析を特別視しており、データを用いた施策の試行に踏み出せていない」ということが分かったのです。そこで同社は、顧客企業に伴走してデータを活用した問題解決のPDCAを回すサポートを開始しました。その後、顧客企業でもビジネス成果が出始めたということです。

こうした事例から分かるのは、問題解決力を上げて成功体験を積むことができれば、社員の意欲も育ち、よりビジネス成果を上げていけるということではないでしょうか。

※A/Bテストとは、複数案のうちどれが優れているかを、試行することで定量的に検証する手法。主にWebマーケティングで用いられる

DXとCXの両輪を回して、データドリブン企業へ進化を

一方、インタビューの中では、「問題解決力が上がっても、意欲が不健全なままだ」という声も上がりました。さらには、「問題解決力も意欲もあるのにうまくいかない」という意見もあったのです。

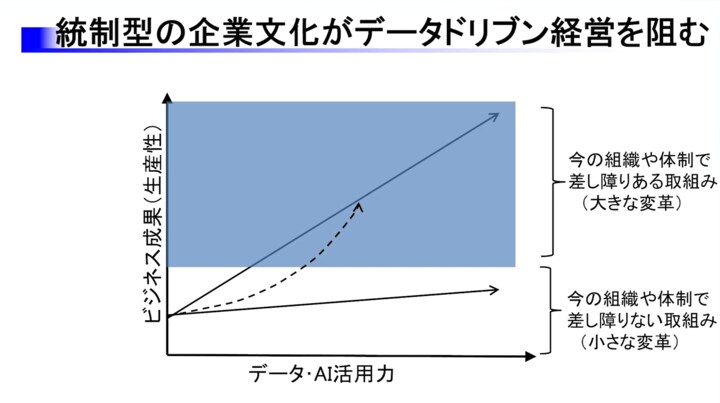

正しいベクトルの意欲と問題解決力をもって、データを活用しながら業務改革を行おうとしても、「業績が好調なので現状維持で良い」「新しい方法で何かあったら責任を負えるのか」などと反発され、停滞や手戻りを起こしてしまうことは多々あります。

その理由は、日本企業の統制的な企業文化にあると私は考えます。統制的な組織では、与えられた役割を全うする責任感が仕事の動機になります。視野は自分の担当業務に限られ、現状の仕組みに従います。キーエンスのように、社員一人一人が会社を良くしたいという意欲を持ち、会社全体を視野に入れながら、現状の仕組みに疑問を投げかける自律型組織とは正反対の企業風土といえるでしょう。

このような統制型の企業文化では、現状の組織や体制に差し障りのない範囲の小さな変革にとどまり、大きな変革は成し得ません(下図)。

経済学者のダニエル・カーネマンは、「組織(企業)とは、意思決定を生産する工場である」と述べています。データを活用して「意思決定の工場」のプロセスを見える化し、改善していけば、より合理的に意思決定を生み出す、まさにデータドリブンが達成できます。逆に、空気感や忖度で物事を決める統制的な企業文化は、意思決定のプロセスを不透明で不合理なものにしてしまうのです。

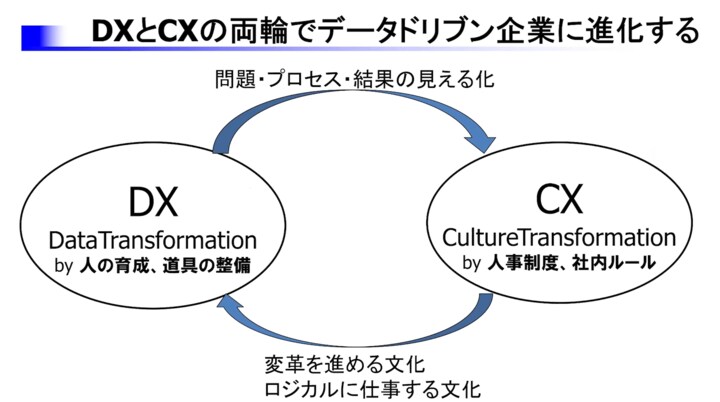

そこで、データドリブン企業になるためには、DXとCX(Culture Transformation)の両輪を回す必要があります。DXで意欲と問題解決力を持った人材を育て、データ・AIを活用しやすい環境を整備すれば、ビジネスの問題・プロセス・結果が見えるようになります。見えてきた課題に応じて、CXで人事制度や社内ルールを改善しながら、変革を推進できる文化、ロジカルに仕事をする文化を醸成していきます(下図)。

DX、CXの両輪を回す際に目指すべき指標は、社内で「Why」を問う力、「Why度」であると私は考えます。DXによって「Why」に答える力が生まれ、CXを進めることで「Why」を問う風土が醸成されます。このサイクルを回せば回すほど、社内で議論が活発になり、「Why度」の高い状態、つまり意欲や問題解決力をもって変革できる企業文化になると思います。

Japan Innovation Review Forumsでは組織の変革を担うリーダーの方に向けて、経済界やアカデミアなど幅広く有識者の方に登壇いただき、 変革に役立つタイムリーな情報をお届けしています。「データイノベーションフォーラム」に関する最新の情報は、随時こちらで更新しています。