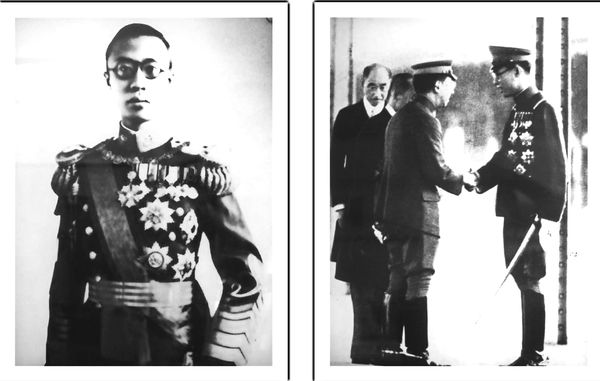

清朝最後の皇帝・愛新覚羅溥儀が再び帝位に返り咲くためには、強大な軍事力を持つ関東軍を抜きにしては考えられなかった。彼はあくまでも「皇帝」としての地位にこだわったがゆえ、関東軍を通じて日本と接近し、その夢を果たすことはできたが、それは彼が夢想した皇帝の実際とはかけ離れたものだった。しかし1935年(昭和10年)の国賓としての訪日は、溥儀の人生においておそらく最も有頂天な日々だったはずだ。このとき天皇陛下は自ら東京駅のホームまで足を運んで溥儀を出迎えている。過去にも現在にも天皇陛下は来賓をそのような形で迎えたことはない。

清朝最後の皇帝・愛新覚羅溥儀が再び帝位に返り咲くためには、強大な軍事力を持つ関東軍を抜きにしては考えられなかった。彼はあくまでも「皇帝」としての地位にこだわったがゆえ、関東軍を通じて日本と接近し、その夢を果たすことはできたが、それは彼が夢想した皇帝の実際とはかけ離れたものだった。しかし1935年(昭和10年)の国賓としての訪日は、溥儀の人生においておそらく最も有頂天な日々だったはずだ。このとき天皇陛下は自ら東京駅のホームまで足を運んで溥儀を出迎えている。過去にも現在にも天皇陛下は来賓をそのような形で迎えたことはない。拡大画像表示

◎【写真特集】「消滅国家、満洲国の痕跡を求めて」 記事一覧はこちら

(文+写真:船尾 修/写真家)

1931年9月18日に満洲事変が起きて以降、清朝第12代皇帝であった愛新覚羅溥儀(あいしんかくら ふぎ)の周辺は急にあわただしくなった。清朝が滅びてしばらくは北京の紫禁城で幽閉状態に置かれていた溥儀だが、そのころには日本の保護を受けながら天津の日本租界内にある静園で暮らしていた。当時6歳だった少年はすでに25歳となっていた。

廃帝とはいえ、清朝という300年間続いた正当な王朝の末裔である。満洲の地の領土化を企む日本にとっても、支配を確固としたものにしたい国民政府にとっても、溥儀は政治的な利用価値が高かったはずだ。日本が天津で匿う溥儀に対して、国民政府は優待条件(つまり金銭的な援助)をたびたび申し出ていたが、溥儀の関心はただひとつ、清朝を復辟できるのかどうかにあった。

蒋介石の国民政府は共和制を採用していたので、溥儀のこの願いはかなえられるはずがない。おそらく溥儀の胸中には同じ帝政をとっている日本に近づいたほうが復辟の可能性は高いと踏んでいたのではないだろうか。

「帝国ならば、行きましょう」

満蒙領有から新政権樹立の方針へと舵を切った関東軍は、溥儀に新国家においてなんらかの役割を担わせようと企図し始めていた。満洲事変以降の関東軍の出兵に対して、国際社会からの批判の声が日増しに大きくなっていたからである。満洲人である溥儀を担ぎ出して表に出せば日本色を薄める効果が期待でき、そのような非難の声をかわすことができると考えていたのだろう。

関東軍の奉天特務機関長だった土肥原賢二大佐が溥儀の天津脱出を工作することになった。特務機関というのは簡単に言うとスパイ活動や謀略、宣撫活動を計画・実行する組織である。土肥原は陸軍大学校を卒業と同時に北京や天津の特務機関に長年勤務しており、中国語も堪能でこうした重要な任務にうってつけだったといわれている。

溥儀が戦後の1964年に著した「我的前半生」という自伝があり、邦訳も出ている(邦訳名は『わが半生』)。もちろん表現の自由が完全に保障されていない中国共産党政権下での出版物なのでその点を差し引いて読まなければならないが、土肥原が静園の溥儀を訪ねて満洲へ脱出するよう説得するくだりがあるので引用する。

<私は気にかかっていたもう一つの重要問題について聞いてみた。

「その新国家はどのような国家になるのですか」

「さきほども申し上げましたように、独立自主の国で、宣統帝(注:溥儀のこと)がすべてを決定する国家であります」

「私が聞いたのはそのことではない。私が知りたいのは、その国家が共和制か、それとも帝政か、帝国であるかどうかということです」

「そういう問題は瀋陽(奉天)へ行かれれば、解決しましょう」

「いや」 私はあくまで固執した。「復辟ならば行きますが、そうでないなら私は行きません」

彼は微笑したが、言葉の調子は変えずに言った。

「もちろん帝国です。それは問題ありません」

「帝国ならば、行きましょう」 私は満足の意を示した。>