弱者を救うため、法律の制定を訴え続けた

渋沢 栄一(しぶさわ・えいいち):1840〜1931年。埼玉県の農家に生まれ、若い頃に論語を学ぶ。明治維新の後、大蔵省を辞してからは、日本初の銀行となる第一国立銀行(現・みずほ銀行)の総監役に。その後、大阪紡績会社や東京瓦斯、田園都市(現・東京急行電鉄)、東京証券取引所、各鉄道会社をはじめ、約500もの企業に関わる。また、養育院の院長を務めるなど、社会活動にも力を注いだ。(写真:国立国会図書館)

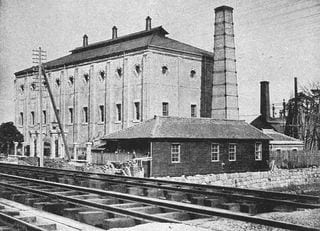

渋沢 栄一(しぶさわ・えいいち):1840〜1931年。埼玉県の農家に生まれ、若い頃に論語を学ぶ。明治維新の後、大蔵省を辞してからは、日本初の銀行となる第一国立銀行(現・みずほ銀行)の総監役に。その後、大阪紡績会社や東京瓦斯、田園都市(現・東京急行電鉄)、東京証券取引所、各鉄道会社をはじめ、約500もの企業に関わる。また、養育院の院長を務めるなど、社会活動にも力を注いだ。(写真:国立国会図書館)――社会事業の立ち上げと寄付を、若い頃から並行してやったわけですね。

石井 はい。何より大切なのは、彼が立ち上げた社会事業の中で、今も残っているものが多いことです。そもそも彼は、社会事業にこそ「継続性」を重視していました。実際、渋沢は「社会事業も継続的、経済的でなければならない」と話しており、そのために「組織的に行わなければならない」と説いています。

――彼の組織づくりのノウハウは、企業だけでなく社会事業にも生かされていたのかもしれません。

石井 加えて、渋沢は「法律の制定」にも力を入れました。そうして出来たのが「救護法」です。これは老衰や貧困、病気などで生活が苦しい人を救護する法律ですが、渋沢はその必要性を政府に陳情し続けました。

しかも、救護法が公布されたのは1929年。渋沢が亡くなる2年前、89歳の最晩年のころでした。しかし、この法律の施行は遅れました。そのような中、渋沢はその施行を求めて動きます。90歳を過ぎ、体調を崩す中、医者に止められながらも病を押して政府関係者のもとに足を運んだといいます。それほどまでに彼は熱意を持っていたのです。

――驚くほどの執念ですね。

石井 こういう人ですから、当時から多くの人が社会貢献に熱いことを知っていたのではないでしょうか。実際、「渋沢栄一に頼めば、協力してくれるかもしれない」と彼をすがった人たちもいたようです。そして、そうした声に対しても、必要だと思えば渋沢は協力を惜しみませんでした。

実際にこんな事例があります。関東大震災の後、罹災して夫を失った女性や母子を保護するために「愛の家」が設立されましたが、その後、罹災者の救済に限らず貧困の女性や子供たちを救済する事業として継続させることが考えられました。その際、「愛の家」の代表者が渋沢に協力を要請しました。渋沢はそれに応えて、顧問として関わります。要請をした代表者は、渋沢がいたから事業が継続しえたこと、彼の後ろ盾が大きな力になったことを後に語っています。