太平洋戦争の発端となった“パールハーバー”(真珠湾攻撃)から8日でまる70年。当時国内の日本人が一種の興奮状態になったこの事件を、同じ日本人でも、不安と困惑で迎えたのが、敵国米国に移住した日本人、日系人だ。彼らは戦争が始まるとともにさまざまな形で自己を、そして家族を引き裂かれた。

彼らの置かれた状況は、戦後、人と物が国境を越えて激しく行き交うグローバル化のなかで、いつ、どこで誰のもとに訪れても不思議なものではなく、また、国籍や民族性という観点にとどまらず、自分は何者かというアイデンティティを我々に深く考えさせる。

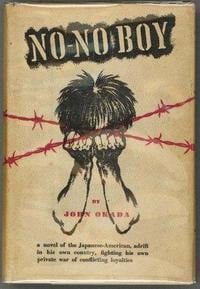

こうした問題を象徴的に描いた小説が、1957年、日系アメリカ人2世の作家、ジョン・オカダによって書かれた。『NO-NO BOY』というその小説は、戦争を境にした米国の日本人と日系人のアイデンティティの危機の問題を描き、国境を越えた民族の内面の危機を考えさせるユニークな作品だった。

出版当初は注目されなかったのが1970年代に復刊

NO-NO BOY の初版本

NO-NO BOY の初版本しかし出版当初は、この小説のテーマは一種のタブーでもあり、わずか1500部の発行にとどまった。それから十数年後、その価値を見出し本書を世に再び登場させたのは、日系、中国系の米国人3世だった。

「これこそ我々の文学である」と評価した彼らは、『NO-NO BOY』復刊のためにファンドを募りこれを実現、いまでは小説の舞台になったシアトルにあるワシントン大学の University of Washington Press から出版され、読み継がれている。

日本では、ボブ・ディラン全詩集などの共訳がある中山容氏の翻訳で『ノー・ノー・ボーイ』として1979年に晶文社から出版され94年までに8100部を刷った。

その後品切れ状態となり、2002年には1度復刊されたが、現在では残念ながら事実上の絶版状態になっている。

復刻版では、本書が米国で復刊されるいきさつが、これに関わった1人である詩人のローソン・フサオ・イナダによって序文として記された後で、オカダによる物語の序章が以下のように始まる。

ことのはじまり

ニッポンの爆弾がパールハーバーに降ったのは一九四一年十二月七日だった。

その日を境に、合州国の日本人は、こすっても消せない褐色の肌とやぶにらみの目―よくみれば、めったにやぶにらみなんかじゃあないが―のおかげで、まったく別種の動物になってしまった。そのショックが、国中の数百万のラジオから、重々しい調子で伝えられると、その瞬間から、すべての日本的なもの、すべての日本人の血が流れるものは蔑視のまとになった。